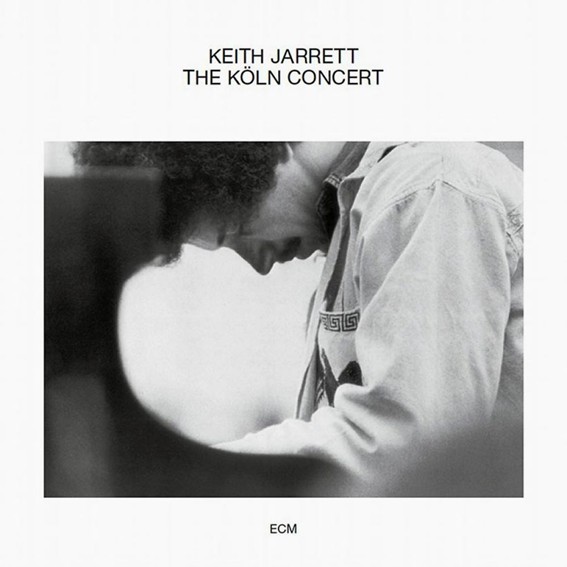

Lo del concierto en Colonia de Keith Jarrett cuesta comprenderlo. Una hora en la que una melodía muy pequeña va hacia adelante y hacia atrás y se convierte en otras melodías muy pequeñas también que, a su vez, sin mediar plan que las tutele, se extienden confiadamente y vuelven sobre la melodía principal, que ya no es tan pequeña, pero ha crecido con antojadizo capricho, exigiendo que el que escucha se concentre en el alambique, en los trazos en apariencia descuidados, huidizos. Entra la posibilidad de que ni haya melodía. No sabemos con seguridad si podría prescindirse de ella y confiar al desplazamiento libre de la música la convocatoria misma de la creación. Era un hombre solo al piano, haciendo una gira de puro riesgo. Se trataba de prestigiar la improvisación, podría decirse. El músico se erige como demiurgo absoluto, como un dios precario e indeciso, completamente entregado a la labor de hacer crecer de la nada la entera catedral del sonido. En 1973, animado por Manfred Eicher, el dueño de la fonográfica alemana ECM, un tinglado experimental, menos interesado en la recaudación de beneficios que en la restitución de un catálogo musical honrado, Jarrett da casi veinte conciertos de audiencias menores con la encomienda de no saber qué hacer en ninguno de ellos. Apabulla su determinación, su voluntad lírica, su testimonio sobre lo que significa la libertad. Dos años después, la gira se repite y recala en Kölner Opernhaus, la Ópera de Colonia. La idea primeriza del concierto la tiene Vera Brandes, una promotora entusiasta de la escena musical de la ciudad. Tiene 17 años, 10000 marcos para alquilar la sala y buenos contactos para conseguir un aforo completo. La sala tiene 1400 butacas y posee un Bösendorf 290 imperial, el rey de los pianos. Todo parece prometedor, pero el piano no aparece. Hay un viejo piano en los almacenes de la sala. Se usa para ensayos. Se le podría dar una oportunidad. pero es de menor envergadura de lo deseable y está desafinado y con los pedales rotos. Nadie se percató de esa circunstancia. Eicher y Jarrett desaprueban que ese instrumento ocupe el escenario. El afinador de la Opernhaus no se responsabiliza de que el concierto salga bien. No hay tiempo para sanarlo. Faltan pocas horas para que el público abarrote la sala. Llueve en Colonia como si fuese la primera vez que llueve en el mundo. No encuentran un piano decente. El tiempo corre. Él no improvisa. Va a lo suyo. No cree en el arte o en el compromiso. La productora del evento decide cancelarlo. Un dolor en la espalda de Jarrett amenaza con malograrlo todo. Tiene sueño, además. Ha llegado a Colonia en el viejo Renault 4 de Manfred. La gira ha sido extenuante. La cena que ha tomado en un restaurante le ha sentado mal. La faja que se ha colocado en la cintura le oprime el alma. Finalmente se obra uno de los dos milagros que concurrirían ese 24 de enero de 1975: el Bösendorf aparece inesperadamente: estaba detrás de unas puertas contra incendios. Hay versiones contradictorias a este respecto, de todas formas. Alguna especula con la posibilidad de que la historia del piano sea esencialmente falsa o que contuviera una mínima parte de verdad. Que el piano pequeño que usó Jarrett fuese traído con urgencia minutos antes de comenzar el concierto y se pactara no dar mayor difusión de la chapuza. Todo contribuye a la leyenda de un disco mítico, el disco de piano más vendido de la historia de la música. No sabe uno si será verdad o no esa afirmación, pero está bien pensar que la improvisación acabe triunfando y que se haga cierto eso de que la necesidad crea virtudes asombrosas. Antes de que el pianista se siente en su banqueta, mire al público (o no lo mire en absoluto) y pulse las primeras notas, había intentado echar una siesta en el hotel, infructuosamente. Debía estar relajado, debía tener el cuerpo en armonía con su espíritu para que la música fluyese. Cuando lo hace, en esa primera pulsación, los técnicos comienzan la grabación del segundo milagro. Dura una hora. No saben si de esa captura sonora podrá salir un disco, pero lo tienen claro cuando la escuchan.

En el concierto en Colonia uno cree escuchar algo y no tener claro que lo escucha de verdad. Está mal vista a veces la improvisación. Se le atribuyen virtudes menores, no tiene el predicamento del trabajo o de la inteligencia, de la corrección y del talento aplicado a que el talento prospere más talentosamente (permitidme que me exprese así), pero hay quien alcanza el cenit de su expresión artística cuando improvisa, cuando no se amarra a un guion, cuando vuela sin saber. El conocimiento está sobrevalorado. Jarrett parte con ventaja: no sabe dónde va. O lo sabe y se desdice. A la dulce y estresada Alicia no le importa adónde ir por lo que no hace falta saber qué camino tomar. Si caminas lo suficiente, le decía el Gato de Cheshire, acabarás llegando a algún sitio. Al pianista le pasa como al personaje de la trama fantástica de Lewis Carroll o como a quien interpela Kavafis en su poema Ítaca y le hace pedir un camino largo. El de Jarrett no es que sea largo (no llegará a la hora contando los cuatro movimientos) pero es un prodigio de creatividad, un viaje fabuloso al interior de un músico en absoluto dominio de su oficio. Ustedes me dan un piano, me llenan las butacas de público educado y yo me encargo de lo demás, parece decir. Lo que hizo en esa noche mágica es una abrumadora obra de arte por muchas razones: parece un disco recitativo de piano clásico, pero hay desarrollos propios del jazz, digresiones más en consonancia con la esencia libertaria del género que adoraba, el que le hizo dejar la música clásica en la que se había formado. Hay también destellos que podrían pasar por diminutas (inapreciables casi) concesiones al pop, a la canción más rudimentaria, más festiva, al punch libertario del rock o a la música espiritual de los góspels, música menos preocupada de investigar, sino de festejar y hacer que el que el escuchante pueda más tarde tararear sin mucho esfuerzo, silbarla despreocupadamente. Incluso se escucha una melodía y el pianista tararea otra que se acomete a continuación, una vez finaliza la que reproducía el piano. Como si el artista tuviera dos cerebros. Quizá los genios tengan dos cerebros. Deseamos la vehemencia de lo cartesiano, no el apasionamiento de lo etéreo, pero es lo sutil y lo impreciso lo que determina la buena disposición de nuestro espíritu. El jazz, en el que respiraba Jarrett, es el arte supremo de la improvisación, de la elocuencia de la libertad más absoluta. El músico de jazz parece desentendido, convencido de que puede deshacerse de la costumbre del conocimiento y hasta discrepar de su necesidad. Mejor no saber, descarriarse, avanzar a ciegas, como Alicia. En el Concierto de Colonia podemos saber hacia qué lugar se dirigía la pobre y feliz niña. Supongo que escribir se asemeja a componer. Hay una santísima trinidad de personas en la escritura, y en el piano. Están el creador, el que ejecuta lo creado y el que escucha. Eso escribí una vez. A veces pienso que todo lo que escribo ya lo he escrito antes. Tal vez improvisar sea recordar. No hay novedad, sino memoria. El orden es irrelevante para quien ha sentido el placer de crear. Yo me imagino al corazón de Jarrett impidiendo que alguno de sus dos cerebros pensara. El error y la duda no caben en la sangre.