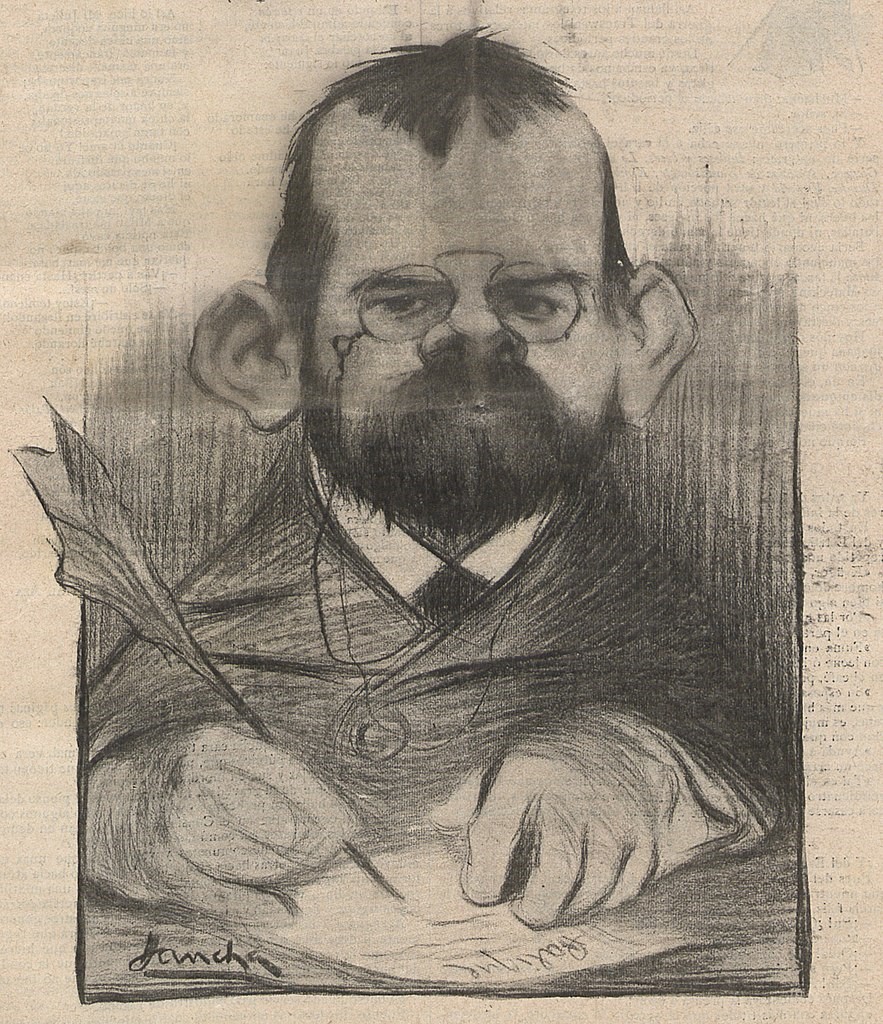

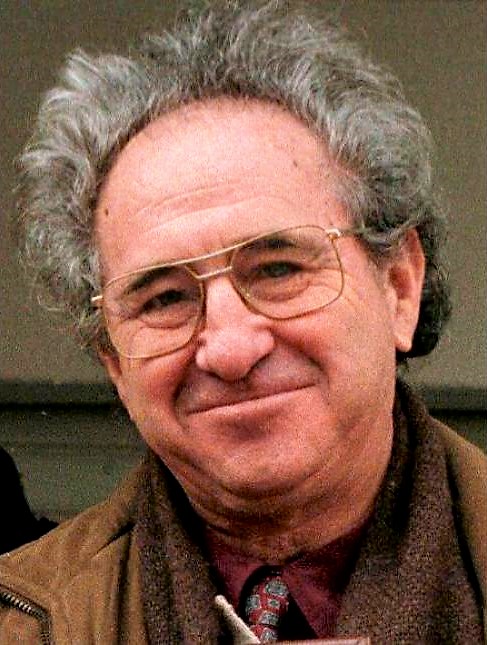

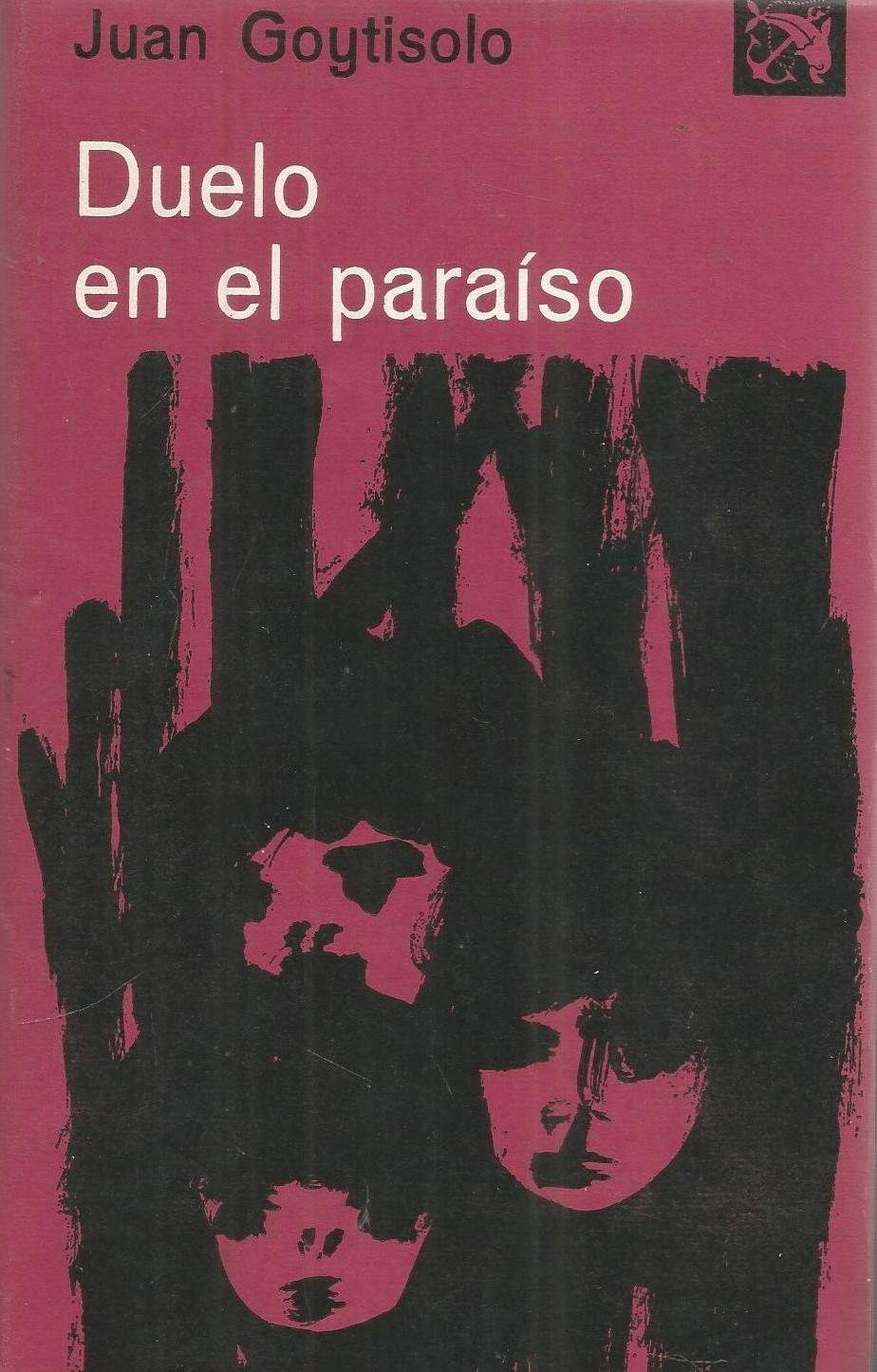

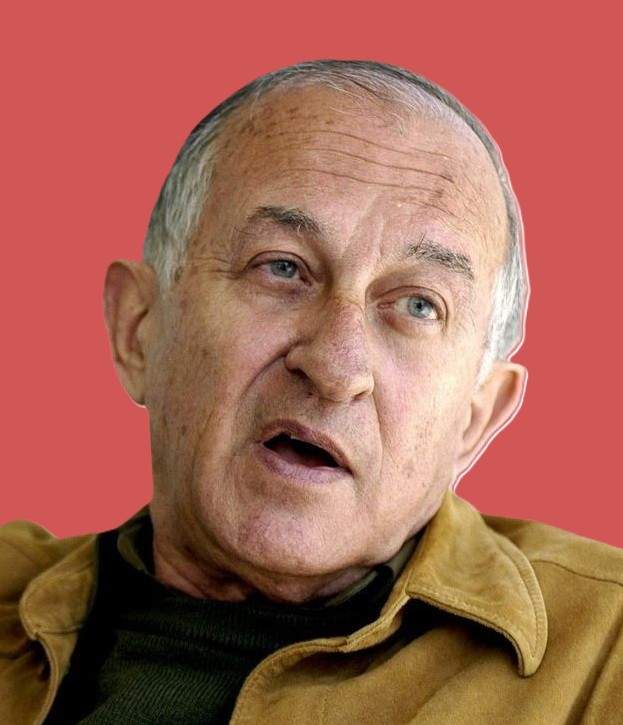

Es la primera narración larga escrita por Juan Goytisolo, aunque se publicase con posterioridad a Juegos de manos, Duelo en el Paraíso es la novela de la guerra civil vista por los niños. Varias líneas temáticas se entrecruzan en el libro. Un grupo de huérfanos de guerra vive en un pequeño pueblo de la costa catalana. Allí está situada también El Paraíso, una mansión que antes fue suntuosa, en la que los restos de una familia de la alta burguesía catalana viven en el tiempo de la guerra como ajenos a sus fragores.

Es la primera narración larga escrita por Juan Goytisolo, aunque se publicase con posterioridad a Juegos de manos, Duelo en el Paraíso es la novela de la guerra civil vista por los niños. Varias líneas temáticas se entrecruzan en el libro. Un grupo de huérfanos de guerra vive en un pequeño pueblo de la costa catalana. Allí está situada también El Paraíso, una mansión que antes fue suntuosa, en la que los restos de una familia de la alta burguesía catalana viven en el tiempo de la guerra como ajenos a sus fragores.

La vieja señora Estanislaa, su hija la solterona Águeda, la criada Filomena, recrean constantemente un pasado fastuoso, y la novela nos transporta a la feérica historia del bello Romano, el hijo predilecto que ha desaparecido en un trágico episodio. A esta casa llega Abel, un niño de once años que se ha escapado de la custodia de sus tíos, en Barcelona. Abel, inteligente y audaz, sensible y decidido, será la víctima de los crueles juegos de guerra que sus compañeros ejecutan bajo las frondas umbrías de esos bosques del Ampurdán que en la novela están descritos siempre con contornos inquietantes, casi fantásticos, como si fueran el decorado algo siniestro de un cuento mágico y cruel. Los niños manipulados, víctimas de la sociedad es un tema recurrente en la literatura picaresca española. Galdós retrató como nadie estos “personajes” sagrados pero maltratados sin piedad por la sociedad entera. La desheredada o Miau, expone con celeridad esta cuestión que Goytisolo quiso redondear bajo una verdad abrumadora.

Bi Bombré en su artículo “La militarización de la picaresca en Duelo en el Paraíso, de Juan Goytisolo” (2015) afirma que la obra evoca, a su manera, el derrumbe de una sociedad cuyas bases han sido socavadas por la guerra: la familia y la escuela. La picaresca surge, ante todo, del hecho de que el mundo que se desmorona cae sobre los niños. Porque toda aventura picaresca es, fundamentalmente, la desventura de un niño. Este sustrato picaresco debe después su militarización al contexto bélico que le proporciona la materia prima.

Un breve análisis semiótico permite distinguir —según Bombré— tres tipos de signos que alimentan el “picaresquismo” de la guerra en Duelo en El Paraíso: los signos relacionados con los efectos de la actividad militar (la violencia y la muerte), los signos que tienen que ver con el arsenal y la organización militar, y el signo ideológico relativo a las justificaciones de la guerra.

Abel y su ejecución por la banda se hallan en el corazón de esta novela de Juan Goytisolo. En su estructura global, la obra se articula en torno a cuatro testimonios que giran en torno a él: los de Elósegui, Filomena, Gallego y Emilio.

“El día prometía ser templado y suave. El sol estaba a punto de alcanzar su cenit y acurrucaba las sombras a los pies de los árboles. Las gotas de rocío que moteaban el mantillo del bosque habían desaparecido con el relente. Una mariposa blanca voló hasta su hombrera y agitó perezosamente las alas. Elósegui avanzó unos pasos por el camino, sin perder de vista la entrada de la gruta. Había algo en todo aquello que no marchaba como era debido. Los soldados de retaguardia no habían volado aún el puente que conducía al pueblo y las avanzadas no podía, por tanto, haber alcanzado la escuela. En todo el valle, lo sabía, no quedaba un alma. Sin embargo, el disparo había sonado y, tras él, un rumor de pasos, incomprensible, desafiante”.

La novela progresa con el descubrimiento de un cadáver, Elósegui, el soldado que ha elegido quedarse en el pueblo en lugar de sumarse a la desbandada de los republicanos, descubre el cuerpo de Abel con un tiro en la sien y en las manos un papel con una enigmática frase: “Dios nunca muere”.

La novela vuelve atrás y reconstruye el pasado, para regresar al presente y así sucesivamente. Ese presente no es otro que la desordenada huida de civiles y soldados hacia la próxima frontera con Francia. Las últimas retaguardias del ejército republicano se enlazan con las avanzadillas de las vanguardias nacionales. Los niños siempre olvidados, maltratados y perseguidos están presentes en alma para el lector sensible.

La novela vuelve atrás y reconstruye el pasado, para regresar al presente y así sucesivamente. Ese presente no es otro que la desordenada huida de civiles y soldados hacia la próxima frontera con Francia. Las últimas retaguardias del ejército republicano se enlazan con las avanzadillas de las vanguardias nacionales. Los niños siempre olvidados, maltratados y perseguidos están presentes en alma para el lector sensible.

En la carretera quedan abandonados coches, equipajes, objetos incongruentes como una caja de violín. Este clima irreal de una guerra que acaba preside toda la novela y presta el escenario ideal para el agónico enfrentamiento de sus protagonistas.

Los niños, que al desparecer los rojos quedan dueños y señores del bosque, miman las acciones que han visto realizar a los mayores. Goytisolo describe entonces un universo paródico, en el que tienen cabida el liderazgo, la sumisión, el sinsentido de las órdenes y las ejecuciones, el ilógico mecanismo de las pasiones bélicas.

Abel (nombre de connotación bíblica cuyo simbolismo en la novela sigue pendiente de una definición más profunda) es ejecutado porque es rico: “Su familia era propietaria desde hacía muchos años y él tenía dinero en la época en que nosotros pasábamos hambre…” dice el Arquero, cabecilla de la pandilla infantil, justificando el veredicto del insensato consejo de guerra.

Mientras tanto, el autor consigna las proclamas que emitía la radio gerundense: “resistid. Tomaos la justicia por la mano. Que el enemigo no encuentre sino ruinas y cadáveres”.

Duelo en el Paraíso es un claro alegato contra la guerra, pero, sobre todo, una descripción de la profunda ambigüedad de la infancia. Es también una acertada ilustración de las zonas difusas, ambivalentes, que encierra la condición humana, escindida entre las más oscuras y recónditas pasiones instintivas y una racionalidad que muchas veces se confunde con el instinto. ¿Son acaso monstruos los niños de Duelo en el Paraíso? Ese maquillaje demoníaco con el que se adornan —rostros pintados a la manera de los pieles rojas— ¿es un símbolo de perversidad o sencillamente, una muestra como cualquier otra de las ingenuas travesuras infantiles? Este claroscuro se mantiene a lo largo de todas las páginas de la novela y a su servicio pone el autor toda su técnica narrativa, asombrosamente madura para la edad en que la novela fue escrita: veintitrés años.

Duelo en el Paraíso parece un personal ajuste de cuentas del Goytisolo contemporáneo a través de sus pequeños protagonistas. Él también vivió como ellos, en los primeros años de su propia vida, el horror de la guerra y su paradójica contrapartida, la libertad de una épica que parecía emerger de los cuentos infantiles.

El lenguaje de la novela es suntuoso, poético, con descripciones que oscilan entre una paleta lírica y una exageración expresionista al servicio de la fantasmagoría de la trama. Prevalece a lo largo de sus páginas un tono proustiano, un mórbido psicologismo en el largo fragmento, casi una novela en la novela, de la historia de amor de Enrique y Estanilaa, de su viaje a Centroamérica y la parábola de sus hijos David, Romano y Águeda, con pulsiones incestuosas incluidas, así como la tragedia final, que queda escondida entre las decadentes paredes de ese Paraíso perdido.