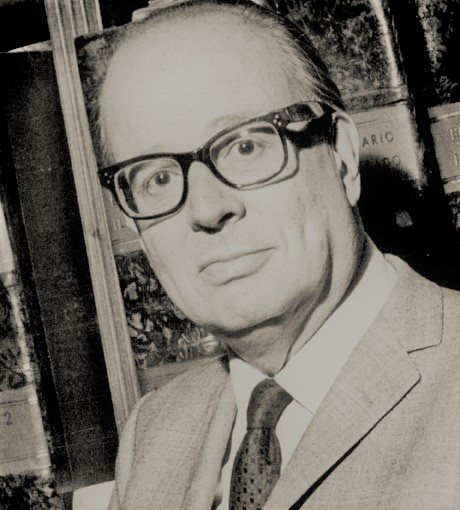

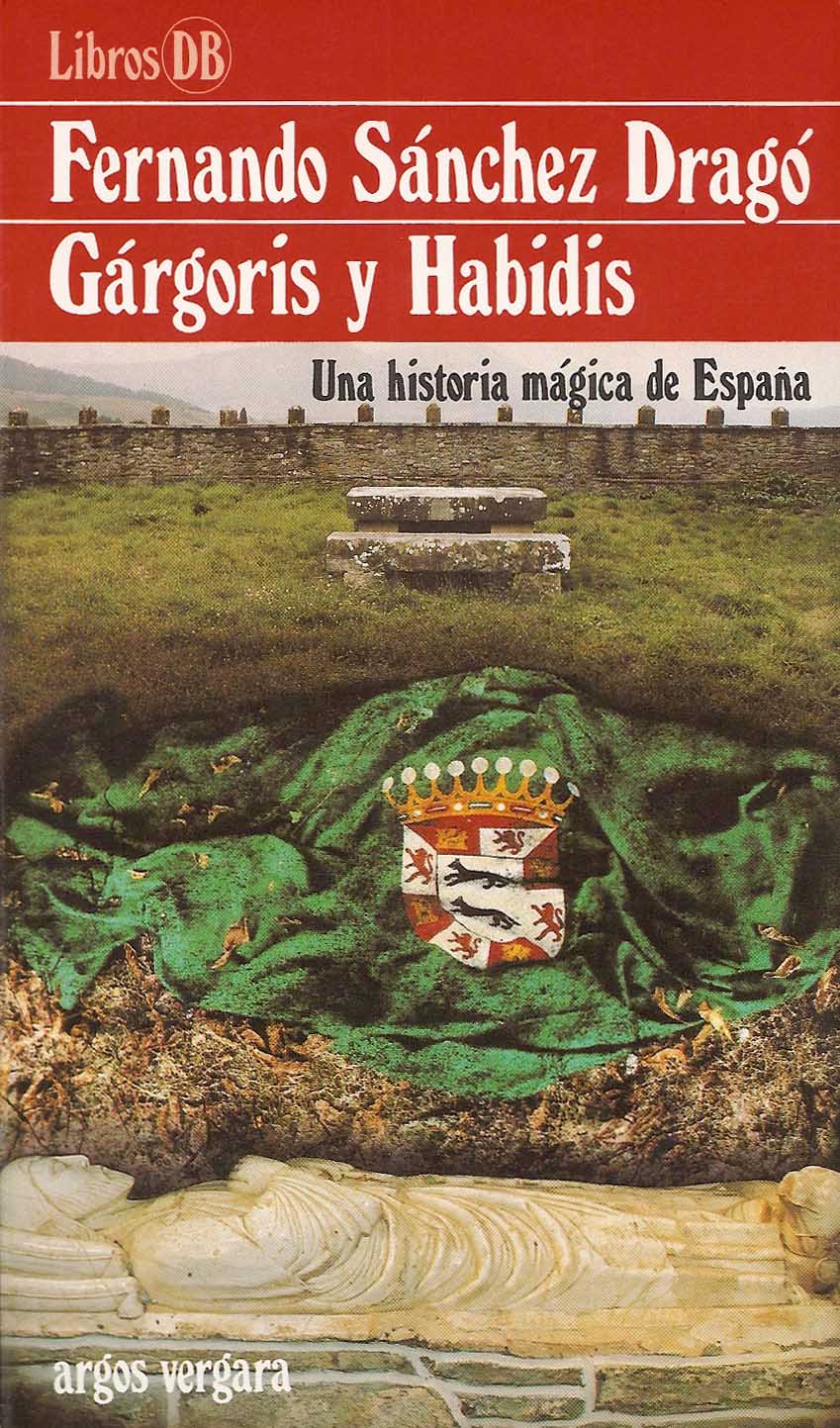

Podríamos dedicar páginas y páginas a analizar la ingente cantidad de datos que contiene la enciclopédica obra Gárgoris y Habidis: una historia mágica de España, el gran clásico del archiconocido y polémico escritor (entre otras cosas) Fernando Sánchez Dragó. Realmente daría para otro ensayo, lo que obviamente no es objeto de esta aproximación. Desde aquí simplemente daremos unas pinceladas sobre alguno de los puntos cardinales de un trabajo que merece la pena ser tenido muy en cuenta ahora y siempre.

Podríamos dedicar páginas y páginas a analizar la ingente cantidad de datos que contiene la enciclopédica obra Gárgoris y Habidis: una historia mágica de España, el gran clásico del archiconocido y polémico escritor (entre otras cosas) Fernando Sánchez Dragó. Realmente daría para otro ensayo, lo que obviamente no es objeto de esta aproximación. Desde aquí simplemente daremos unas pinceladas sobre alguno de los puntos cardinales de un trabajo que merece la pena ser tenido muy en cuenta ahora y siempre.

Lo primero que hay que asumir cuando se está dispuesto a bucear en dicho maremágnum de saberes esotéricos de ibérico pedigrí, es que no se trata de un ensayo al uso. Y no me refiero a la naturaleza de la temática (que también) sino a la forma en la que la misma es tratada.

Arranquemos con la sistemática: si bien es cierto que como trabajo de investigación sus afirmaciones vienen apoyadas en una ingente cantidad de fuentes, que para la época en la que se escribió (década de los setenta del siglo pasado) debió de ser un trabajo titánico, no dispone de método científico alguno a la hora de organizar las posibles tesis enarboladas, sino que su saber se vuelca en conjeturas factibles (algunas peregrinas, otras con más visos de ser ciertas) según los testimonios del vasto registro de nuestras costumbres y creencias. Esto mismo advierten en sus prólogos tanto Gonzalo Torrente Ballester (lujoso maestro de ceremonias, sin duda) como el propio autor.

Además, hay que destacar que en la imbricación de hechos históricos, leyendas, fábulas, cuentos, anécdotas y demás vericuetos sincréticos puestos en manos y ojos de los lectores, se emplea un orden anti cartesiano de argumentaciones, basado en dos paradigmas fundamentales de deconstrucción: las teorías psicoanalíticas de Jung (con su inconsciente colectivo como argamasa) y los principios de la filosofía del martillo nietzscheano.

No obstante, y a pesar de lo novedoso, no deja de recurrirse al rigor de la línea cronológica a la hora de ordenar el ingente contenido mostrado por ser ésta la estrategia más fácilmente digerible (aunque bien sabemos que el universo mítico está fuera de la Historia, si bien su encaje resulta más cómodo de asumir).

En cuanto al estilo, también es importante reseñar la forma suigéneris de sello propio en aquello de narrar, tan próximo a lo que fue el personaje Sánchez Dragó, de verbo pomposo y mordaz, a veces pedante, otras quevediano pero siempre directo y polémico como pocos.

Hasta aquí el continente. Ahora vamos con el contenido:

Realmente y a grandes rasgos, podemos considerar Gárgoris y Habidis como un intento apócrifo de explicar la realidad de nuestro Ser hispánico, de lo que somos realmente tomando como el origen y el fin de tal empresa la base espiritual y mística de nuestro crisol cultural, rico como pocos pueblos tienen tal y como apuntaron notables de la talla del filósofo rumano Emil Cioran o del poeta de lengua alemana Rainer María Rilke.

Y todo comienza (cómo no) en los albores de los tiempos, justo cuando surge en el Homo sapiens hispanicus lo que se ha venido a llamar el pensamiento mágico y religioso, y que dio lugar a una cultura de registro litográfico a base de símbolos solares, lunares, esvásticas, esferas, ruedas, laberintos y elementos táuricos que han quedado anclados para la posteridad en la piel del pedazo de terruño más meridional de la Europa prehistórica (o prediluviana, si nos atenemos al universo Dragó).

Es en este sustrato mítico de las estribaciones que pisamos los hijos de aquellos primeros pobladores, donde según los clásicos griegos se alzaba el jardín de las Hespérides o las islas afortunadas. Iberia, desde el pensamiento clásico, siempre fue sinónimo de exótero mundo, de tierra que moría en el mar tenebroso (el de los Atlantes), el límite entre el más acá de los mortales y el más allá del Hades, allí donde se erguían las columnas de Hércules avisando del Non Plus Ultra.

Precisamente, es en ese punto caliente de estas latitudes periféricas, allí donde cuenta el mito que Atlas sostenía el cielo, en el que según el autor hay que buscar el origen de las Españas. Y decimos bien cuando pluralizamos ya que en la tesis de Dragó (quién lo diría si pensamos en el personaje de sus últimos años), no hay una única España sino al menos seis por ser éstas las culturas originarias de nuestra nación: las tres clásicas y oficiales (judía, cristiana, musulmana) más la Celta, la Atlante y por supuesto la Tartésica.

Sobre las dos últimas pone el escritor el acento en cuanto al mito fundacional hispánico: en concreto, en la odisea que tiene por protagonistas a Gárgoris, rey de los cunetes (pueblo mítico tartésico) y a su hijo Habidis. La leyenda, grabada en piedra en alguna vieja cueva de la comarca gaditana de la Janda, narra las peripecias de sus héroes y de cómo fueron expulsados de sus dominios andaluces por la civilización Atlante al arribar éstos en la Costa de la luz en edades históricas próximas a la del Hierro o a la del Bronce.

Según la hipótesis que construye el autor, por obra y gracia de dicha huida tierra adentro surgieron todos los pueblos y culturas prerrománicas peninsulares, siendo la diáspora marina la causante de la aparición de ramificaciones asiáticas, norteafricanas y europeas.

Precisamente, y siempre según las tesis del trabajo aquí analizado, algunos de estos pueblos bárbaros regresaron siglos después a la tierra madre de donde procedían en busca de un extremo occidente que les palpitaba en el corazón.

Esto explicaría el porqué de las afinidades que existen en cuanto a patrones comunes de creencias, símbolos y rituales insólitamente cercanos a pesar de la distancia geográfica que los separa, y que emergen en su ideario mítico como si fueran parte de un inconsciente colectivo compartido.

De esos barros, surgen los lodos mágicos ibéricos que arraigaron fuerte durante la cristiandad medieval sobre todo gracias al brazo gnóstico de la religión (con Prisciliano a la cabeza), la cosmogonía del camino pagano de las estrellas cristianizado por el santo compostelano en su ruta de peregrinación, o el ocultismo del mito del Grial y de la Orden del Temple.

Igualmente, aparece todo un conocimiento hermético autóctono en las otras dos grandes culturas del momento, la cábala judía (vinculada al Sefarad hebreo) y el sufismo musulmán del Al-Ándalus.

También fuimos, somos y seremos tierra de Alquimia (que se lo pregunten al mallorquín Raimundo Lulio, al catalán Arnaldo de Villanueva o al extremeño Arias Montano), saber y conocimiento fuertemente arraigado a la España de los Austrias (con Felipe II como emperador alumbrado por antonomasia) donde también el misticismo religioso hizo de las suyas de la mano de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz o Fray Luis de León entre otros.

Pero según Sánchez Dragó, tal esplendor espiritual comenzó su ocaso con la llegada al trono de las Españas de la dinastía Borbónica, más cartesiana que esotérica y causante de la escisión del maridaje patrio de magia y religión. A partir de ese siglo maldito que fue el diecisiete el ocultismo ya fue menos ocultista y más secular, a pesar de la masonería, los rosacruces, los espiritistas y demás hierofantes de salón, cuya tradición es la que nos hemos encontrado los españoles de hoy.

No obstante, sigue habiendo vestigios de esa forma mágica de ver el mundo sobre todo en los entornos rurales donde se continúa celebrando, entre lo secular y lo religioso, fiestas solsticiales (los sanjuanes, las nochebuenas…), las corridas de toros y sus variantes o bailes ancestrales como las jotas.

A todo ese acervo cultural pertenecemos los que vivimos en este exótero jardín que es España, acercándonos por un lado a un mismo tronco común pero también diferenciándonos en las interpretaciones particulares del territorio. Tal afirmación es un hecho constatado, no es una leyenda aunque realmente casi que es preferible lo segundo porque el mito, como sostiene Elias Canetti, muestra más verdaderes inefables que la Historia oficialista tan sesgada como los ojos de los que la escriben. Esto bien lo sabemos los que vivimos a esta orilla de la Historia, en la que se ha puesto de moda reescribir el pasado como forma de construir no ya el presente sino el futuro.