Los cuarenta son la edad madura de la juventud.

Los cincuenta suponen la juventud de la edad madura.

Victor Hugo

Hace más de una década empezamos a escuchar un neologismo, sexalescencia, que venía a designar una realidad demográfica desconocida que de algún modo replicaba lo que supuso la aparición de la adolescencia, franja social que había cobrado importancia pasada la Segunda Guerra Mundial. De esta manera, se bautizaba la nueva “edad” que aparecía más o menos a los sesenta con el ánimo de arrumbar vocablos tan peyorativos como sexagenario o sesentón. Si “de los cuarenta para arriba no te mojes la barriga” era el certificado palmario que expedían nuestras abuelas con la candorosa intención de alertarnos a los que franqueábamos esa barrera, con la adición extra de los contundentes veinte años que minimizaba ingenuamente Gardel, nos acababa por caer encima una auténtica losa a la que solo faltaba grabar el conveniente epitafio para que nos sepultaran (con permiso de Santa Lucía, los seguros se entiende), en el hoyo que el averno tenía reservado para nosotros.

Hace más de una década empezamos a escuchar un neologismo, sexalescencia, que venía a designar una realidad demográfica desconocida que de algún modo replicaba lo que supuso la aparición de la adolescencia, franja social que había cobrado importancia pasada la Segunda Guerra Mundial. De esta manera, se bautizaba la nueva “edad” que aparecía más o menos a los sesenta con el ánimo de arrumbar vocablos tan peyorativos como sexagenario o sesentón. Si “de los cuarenta para arriba no te mojes la barriga” era el certificado palmario que expedían nuestras abuelas con la candorosa intención de alertarnos a los que franqueábamos esa barrera, con la adición extra de los contundentes veinte años que minimizaba ingenuamente Gardel, nos acababa por caer encima una auténtica losa a la que solo faltaba grabar el conveniente epitafio para que nos sepultaran (con permiso de Santa Lucía, los seguros se entiende), en el hoyo que el averno tenía reservado para nosotros.

Del mismo modo que la adolescencia era el rasgo distintivo de la generación de los niños de la posguerra, la sexalescencia será el que definirá la del baby boom, al menos aquí en estos pagos que siempre hemos ido a la zaga Han quedado atrás etiquetas como la de “carroza” para colgar a aquel segmento de población que ronda una edad que ya no se puede poner bajo el emblema monolítico y tétrico de la vejez. Se ha abierto, pues, un hueco entre la edad adulta y la ancianidad propiamente dicha, como la adolescencia lo había hecho antes entre la infancia y adultez. En este proceso histórico y sociológico han ido apareciendo otros vocablos como “viejoven” o “friki” que, más allá de sus connotaciones jocosas y/o denigrantes, no dejan de responder a rasgos poblacionales nuevos y propios.

Igual que en su momento hubo una ambigüedad entre la niñez y la adolescencia, por una parte, y entre la adolescencia y la juventud por otra, estamos en una indefinición de los límites claros y precisos de esta nueva edad vital. Si no se sabía con certeza qué era aquello que denominamos adolescencia ahora tampoco sabemos a ciencia cierta qué es esta neonata realidad, realidad que nos acucia y que lleva aparejada nuevas necesidades, como vienen a demostrar las ofertas educativas y de ocio que han crecido a su sombra. Pensemos por ejemplo en las universidades destinadas a estos nuevos “jóvenes” que, sin embargo, no han sido capaces de desprenderse de sus prejuicios lingüísticos y/o ideológicos al seguirse autodenominando “Universidades para la Tercera Edad”.

Atrás han quedado también calificativos lisonjeros a cargo de untuosos camareros y mefistofélicos publicistas de El Corte Inglés que acuñaron en su día tan diligente piropo para todos aquellos clientes que necesitaban darse un baño, aunque fuera puntual, de jovialidad extemporánea.

Atrás han quedado también calificativos lisonjeros a cargo de untuosos camareros y mefistofélicos publicistas de El Corte Inglés que acuñaron en su día tan diligente piropo para todos aquellos clientes que necesitaban darse un baño, aunque fuera puntual, de jovialidad extemporánea.

Así que ya tenemos entre nosotros una fuerza emergente que siente su “juventud” pujante desde dentro, después de que su carrera profesional haya acabado, dejándoles el tiempo y la energía necesarios para acometer una vida diferente en un ámbito que en su momento les estuvo vedado por razones que no vienen al caso.

Si la adolescencia fue un constructo sociohistórico, como defendía el famoso estudio de Philippe Ariés (1987) sobre la infancia en la sociedad occidental durante el Antiguo Régimen, la sexalescencia vendrá a definirse por unos elementos determinados que nacen al albur de los nuevos cambios sociales.

Si según Ariés, a cada época le corresponde una edad privilegiada y una periodicidad particular de la vida humana: la juventud es la edad del siglo XVII, la infancia la del XIX, y la adolescencia la del XX. Añadiremos nosotros, pues, que la sexalescencia es la edad sobresaliente del siglo XXI. Es contradictorio, sin embargo, que en un mundo donde ser joven es un valor, estemos instalados demográficamente en una suerte de gerontocracia de facto.

Al contrario que los niños de la postguerra, la generación del boom es la más numerosa por lo que en términos cuantitativos el concepto de sexalescencia cobra especial relevancia en nuestros días. Actualmente, en España hay más de doce millones de baby boomers. Eso sí, si nos empeñamos en encontrar la dichosa palabreja en el diccionario de la RAE no habrá que sorprenderse porque no aparezca. Como todas las nuevas realidades tardará en reconocerse por los ámbitos académicos más conservadores pero haberlas… haylas.

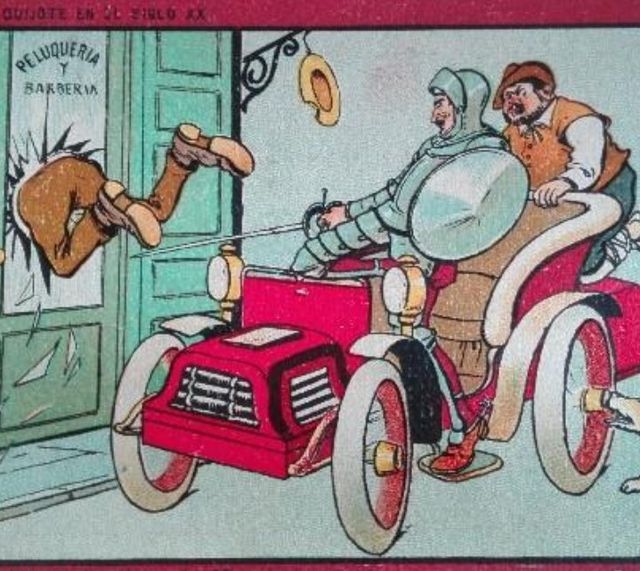

Una vez asumido lo dicho, la cuestión es la siguiente: ¿Estamos hablando de algo radicalmente novedoso? ¿No hubo en el pasado renovados arrebatos “juveniles” en la edad provecta como bien nos demuestra el mito de nuestro celebrado Don Quijote? ¿No volveremos a tropezarnos con una edición remozada por sorprendente del poliédrico Cervantes, visionario que ya anticipara la novela moderna? ¿Puede denominarse al manchego, pues, con rigurosa propiedad como sexalescente? Sensu stricto no podríamos defender tal hipótesis si aplicamos los criterios sociohistóricos antedichos que han supuesto cambios drásticos en nuestras sociedades posmodernas, basándonos solo en factores que van desde la longevidad y la calidad de vida hasta la evolución del mundo laboral. Pero yendo más allá sí podemos hacer un poder y ser más flexibles al respecto. En sentido lato bien cabría abrazar la afirmación, sobre todo si tenemos en cuenta la conducta del personaje del hidalgo bajo la lupa de la idiosincrasia que deviene la naciente realidad.

Este grupo humano, que hoy ronda los sesenta o setenta, ha llevado una vida razonablemente satisfactoria. Nuestros sexalescentes son cultos, proceden en general de profesiones liberales que les han permitido mantener un nivel económico por encima de la media y se han acercado, guiados por su curiosidad, a las artes y a la lectura.

En nuestro Alonso Quijano nos encontramos con un hidalgo rural, que si bien sabemos que «frisaba la edad (…) con los cincuenta años», como nos aclara Cervantes, si hacemos la salvedad requerida adaptando el guarismo de los años a las circunstancias actuales que han definido los avances de la medicina, podemos encuadrarlo en el rango de edad requerido.

Asimismo sabemos que aun habiendo tenido un modesto pasar llevaba una vida lo suficientemente cómoda gracias a sus rentas por sus «muchas hanegas de tierra de sembradura, (sus) cinco pollinos, (sus) gallinas bien criadas y algunas yeguas», lo que le permite la serenidad necesaria para disfrutar de « los ratos que estaba ocioso —que eran los más del año—, (donde) se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aun la administración de su hacienda».

De alguna manera sus limitados recursos, que no le daban la posibilidad de acceder a los altos cargos palaciegos en busca de un título, sí le acercan a nuestros sexalescentes que habiendo gozado de un trabajo bien remunerado han sufrido generalmente el ninguneo de la dirección burocratizada de una organización empresarial o de institución pública, alimentando así sus deseos de jubilarse para conquistar sus logros personales postergados.

Si bien la pobreza del hidalgo es un hecho que terminó por convertirse en un lugar común en la literatura, su capital más importante será de tipo moral, leáse entonces el honor y hoy quizá la vocación para estos nuevos jóvenes. Y aunque el hidalgo consideraba una deshonra trabajar primando la ociosidad, Don Quijote asumirá como misión una vida auténtica alejada de las servidumbres de su vida pretérita.

En ese juego de recién estrenadas identidades, los sexalescentes de hoy tendrán una preocupación por su aspecto exterior que no hace más que seguir las pautas del manchego cuando sus atavíos vienen a refrendar su posición social. Nos cuenta Cervantes que el resto de su hacienda lo «concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mesmo, y los días de entresemana se honraba con su vellorí de lo más fino».

Fernando Savater pone el dedo en la llaga cuando afirma que Don Quijote se muere «cuando deja de ser caballero andante, cuando se resigna a la muerte, cuando vuelve a ser don Alonso Quijano». La desaparición del mundo fantástico de ilusiones y sentimientos que se ha fraguado y la de su realidad interior van a determinar su fatal desenlace, destino que por el momento no están dispuestos a aceptar los sexalescentes de hoy día.

Fernando Savater pone el dedo en la llaga cuando afirma que Don Quijote se muere «cuando deja de ser caballero andante, cuando se resigna a la muerte, cuando vuelve a ser don Alonso Quijano». La desaparición del mundo fantástico de ilusiones y sentimientos que se ha fraguado y la de su realidad interior van a determinar su fatal desenlace, destino que por el momento no están dispuestos a aceptar los sexalescentes de hoy día.

Partiendo del hecho de que a comienzos del siglo XVII la esperanza de vida no pasaba de los treinta, la sobrina del hidalgo manchego habla de su tío como de un viejo «por la edad agobiado», no obstante la segunda vida de Alonso Quijano, encarnada en su alter ego Don Quijote, contradice esta aserción y dota al personaje de todos los atributos de estos nuevos adolescentes.

Si estos son hombres y mujeres independientes que han aprendido a aceptar su condición vital y las posibilidades que esta les ofrece, que han descubierto los beneficios de no tenerle miedo a la muerte, a la soledad y a la exclusión, que dan cátedra de creatividad, voluntad y esperanza, podemos concluir bajo estas premisas que el manchego tiene arrestos suficientes como para entrar en calidad de miembro de pleno derecho en este grupo que piensa que todavía está a tiempo de descubrir «algo nuevo». Todos ellos se atreven a la aventura diferida o, al menos, intentan modificar algunos hábitos y costumbres que, en definitiva, nunca quisieron para sus vidas.

Este «nuevo grupo etario o social», que se reconoce como la generación de los «adolescentes de sesenta o más años» tiene el privilegio, pues, de contar entre sus filas con uno de esos pares de excepción que reinventó su vida después de haberla “vivido” ya.

Portentosa la literatura que como todas las artes anuncia realidades futuras e inexploradas en su momento, gracias a la clarividencia de autores que tienen una capacidad que nos está negada al resto de los mortales que no vemos más allá de nuestras propias narices. En todo tiempo y lugar los escritores de fuste han avanzado lo que estaba por llegar, desde el portazo de Nora en aquella opresiva ‘Casa de muñecas’ de Ibsen, que irónicamente abre la puerta a las reivindicaciones feministas de la década de los 60, hasta ‘El retrato de Dorian Gray’ de Oscar Wilde, que recoge los flecos sueltos de los mitos de Narciso y de Fausto, y que hoy trenzan con pasmoso primor el botox y la Medicina Estética.

Balzac, dos siglos después que Cervantes, aventura los desvelos amorosos y sexuales de una mujer madura, que entonces “frisaba con los treinta años” pero que avanza la frustración femenina que llega a nuestros días. Solo nos faltaban los avances científicos para que nuestro caballero rompiera la barrera de los cincuenta en pos de su sueño.

El gran siglo burgués, el XIX, está llenó de tensiones sociales que anuncian las futuras tensiones generacionales que nos tendrá reservado el siglo XX. Este que comenzó con ‘El sí de las niñas’ de Moratín se saldará poco después con la aparición del ‘Peter Pan’ de Barrie que barrunta ya el síndrome homónimo. La literatura acaba por inventar la realidad en muchos casos antes que documentarla y, paradójicamente, de estas recientes realidades surgirán necesidades de mercado inéditas que darán lugar a una nueva unidad de negocio que acabará bajo el pimpante rótulo de “Literatura Infantil y Juvenil”.

Y es que nuestro discurso no es inocente, en absoluto. Ya en 1955 el mexicano Jesús Álvarez Constantino publicaba su novela ‘El Quijote adolescente’ y Roberto Medina, fundador del festival Rock in Río, pensaba que Don Quijote era un rockero de la misma calaña que Jim Morrison o Mick Jagger, por citar solo dos nombres señeros, debido a su radical inconformismo. Y como decía Paolo Coelho en ‘El alquimista’ «cuando buscas tu leyenda personal, el mundo conspira a tu favor». Si tienes un sueño o una ilusión, debes superar todos los obstáculos, como hizo el hidalgo «de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor». Por ello, quizá, igual que el rock reclamaba flamantes cadáveres exquisitos, don Quijote debe volver a convertirse en Alonso Quijano, anciano que fallecerá dócilmente en su cama, para escamotear su muerte física y así poder engrosar el listado de héroes juveniles como Aquiles o Buddy Holly, asegurando su inmortalidad, que le distancia del anciano Marqués de la ‘Sonata de Otoño’ de Valle-Inclán, que «lloró como un dios antiguo cuando se extingue su culto».

Y es que nuestro discurso no es inocente, en absoluto. Ya en 1955 el mexicano Jesús Álvarez Constantino publicaba su novela ‘El Quijote adolescente’ y Roberto Medina, fundador del festival Rock in Río, pensaba que Don Quijote era un rockero de la misma calaña que Jim Morrison o Mick Jagger, por citar solo dos nombres señeros, debido a su radical inconformismo. Y como decía Paolo Coelho en ‘El alquimista’ «cuando buscas tu leyenda personal, el mundo conspira a tu favor». Si tienes un sueño o una ilusión, debes superar todos los obstáculos, como hizo el hidalgo «de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor». Por ello, quizá, igual que el rock reclamaba flamantes cadáveres exquisitos, don Quijote debe volver a convertirse en Alonso Quijano, anciano que fallecerá dócilmente en su cama, para escamotear su muerte física y así poder engrosar el listado de héroes juveniles como Aquiles o Buddy Holly, asegurando su inmortalidad, que le distancia del anciano Marqués de la ‘Sonata de Otoño’ de Valle-Inclán, que «lloró como un dios antiguo cuando se extingue su culto».

Y es que, como todos los sexalescentes de hoy, quería arrebatar su vida a las garras voraces de los geriatras y los sepultureros para vivir su última aventura y poderse ir al otro mundo ya tranquilo sin un sueño roto. « Libérame del deseo incumplido, de su inútil carcoma, de su vana penuria», cantaba el poeta Carlo Vitale siguiendo a Lautréamont.

Recordemos que la magia del cine consigue transformar al expósito Tom Jones de Fielding en un adolescente, que en manos del realizador Tony Richardson avanza la generación beat británica del Swinging London, cuando dada la publicación de la novela en 1749 no tenía sentido hablar de adolescencia propiamente dicha. Sabido es también que los niños los “inventó” Poulbot con sus dibujos de golfetes parisinos que el alemán Heinrich Zille trasplantó a la ciudad de Berlín, cuando la infancia aún era un topos de difícil tránsito alejado de la Arcadia feliz de nuestros días ; y asimismo el amor lo “inventaron” los escritores del Amor Cortés en el siglo XII.

No es descabellado, pues, fantasear con la idea de que si la novela del citado Fielding, deudora de la novela picaresca de nuestro Siglo de Oro, vía el free cinema inglés, sitúa al adolescente en el centro de gravedad, la novela de nuestro manco universal haga lo propio, alumbrando una nueva forma de vivir la madurez sin conformismos ni concesiones a los formularios fríos del DNI ni a los dictados y prejuicios sociales de la horda trasnochada de la caverna. Si ya encontramos en la literatura el personaje del Sigfrido de Wagner, que constituye el primer tipo de adolescente moderno que nos remite al Perceval medieval de la tradición artúrica, por alusiones nos contestaremos que esa misma tradición culminará en la genial novela cervantina que por medio de la mofa sobre las novelas de caballerías conecta con ese mismo imaginario mítico, porque don Quijote/ Perceval no dejan de ser dos imágenes especulares y que, como gemelos heterocigóticos, anticiparán dos realidades venideras y paralelas.

Si el origen del adolescente, entendido como teenager, es un invento social de la época del New Deal, cuando los jóvenes abandonaron el mundo del trabajo para ingresar en las high schools que se convierten en lugar de homogenización, nuestro aquí/ ahora es otro momento de importancia histórica que capitaliza el sexalescente, que a su vez rescata la figura memorable de nuestro Don Quijote.

¡Aviso a navegantes! Vaticinamos que esta nueva “juventud” está llamada a convertirse también en tema literario creando un subgénero novel en los anaqueles de las librerías virtuales en otro viaje de ida y vuelta que alimentará la pasión por la lectura de los futuros Quijotes, ya nativos digitales.

¡Al menos, eso espera el que esto escribe!