Antes de empezar, te diré que soy mala aspirante a escritora y que te he descubierto por casualidad.

Antes de empezar, te diré que soy mala aspirante a escritora y que te he descubierto por casualidad.

Déjame que te diga que me pareces un poco rara: se ve que no te van las costumbres palaciegas. Daré contigo un paseo a lo largo de tu vida.

Siendo hija del Excelentísimo Señor D. Joaquín Ignacio de Arteaga y Echagüe Silva y Méndez de Vigo, Duque del Infantado y Marqués de Santillana, y de Su Excelencia la Sra. Dª. Isabel Falguera y Moreno, XVII condesa de Santiago —ese es el tratamiento debido, ¿verdad?—, y siendo por ti misma Marquesa de Laula y Távara, no sé cómo tratarte. Tampoco le he escrito nunca a una monja. Reconozco que me resulta difícil.

Tal vez hubieses preferido que, en la cabecera de esta carta, hubiera colocado una foto tuya de antes de meterte a monja, pero no la encontré.

La hermana de tu padre, María de las Mercedes de Arteaga y Echagüe, mucho tiempo después recordaba —bajo el escudo en piedra de los Zarauz que lucía sobre la portada de medio punto de la entrada— aquellos momentos, y me los relataba con entusiasmo. Comenzaba septiembre de 1902. Allí en Zarauz, en el Palacio de Narros, desde días atrás se notaba el ajetreo.

El edificio era de estilo renacentista, situado en primera línea de playa, en la zona oeste; desde los ventanales de la parte norte podía verse en toda su extensión. A ella le gustaba pasear por aquel jardín de estilo inglés, que rodeaba la mansión de doble altura. Me hablaba mientras le dábamos varias vueltas.

La Reina Madre, María Cristina de Habsburgo y Lorena, estaba a punto de llegar a Zarauz, para ser tu madrina de bautizo. Indudablemente, vendría acompañada de su hijo, el joven Rey Don Alfonso XIII, que acababa de cumplir los dieciséis años. Y a ellos hubo que sumar todo el séquito. Música, caballos, mercaderes, soldados, mendigos, carros y sacristanes…

Parecía estar encantada entre sus recuerdos. Me llevaba deprisa, y no me dejaba hablar.

Como mi sobrina —me dice—, la torre gótica de la iglesia de Santa María la Real, que se nos apareció en todo su esplendor, iluminada por el sol de la tarde, majestuosa, ya apuntaba al cielo sin saberlo desde un principio. Tal vez fuese una premonición. María de las Mercedes, la XIIº. Marquesa de Argües, a pesar de sus años se movía con agilidad. Había nacido el 2 de julio de 1869. Era casi veinte años mayor que yo, por eso tal vez me hablaba con voz imperativa, como a aquella jovencita que tuviera la obligación de guardar el legado de su memoria. Sabía que yo era historiadora, y que estaba allí, en Zarauz, con el fin de acercarme al desarrollo de tu vida. Pero seguía hablándome de las tres capillas sepultadas bajo los cimientos de la iglesia que teníamos delante y de la pila bautismal del siglo XIII, que procedía de un templo anterior emplazado en el mismo solar. Me encantaban sus conocimientos del lugar. En aquella misma pila, el 12 de septiembre de 1902 —si la memoria no me falla—, sólo seis días después de tu nacimiento, habías sido redimida del pecado original. Yo no estuve en tu bautizo, no había sitio para mí.

¿Cómo era la Reina María Cristina? Siendo tu madrina, seguro que tuviste un buen y prolongado trato con ella. Pero ella me decía que María Cristina de Habsburgo-Lorena, a la que parecía conocer bien, la apodaban “doña Virtudes”: era discreta, culta y prudente, con un fuerte sentido del deber. Bueno, tal vez esta sea objeto de otra historia.

No volví a ver a tu tía. Pasabas tu infancia con tus hermanas en el número 1 de la calle de Don Pedro, en el barrio de la Latina, y tus padres se alegraron de volver a verme. Era uno de los palacios más grandes del Madrid de los Austrias, con fachada de tres alturas, con el escudo nobiliario de los Mendoza de la Vega sobre el balcón principal. Hace unos días estuve dando una vuelta por los alrededores del Instituto San Isidro, ¿lo recuerdas?

¿Cómo no lo ibas a recordar, si te gustaba la historia? Había sido el Colegio de Nobles, fundado en 1625 para educar a los hijos de los príncipes y nobles, fue construido por Melchor de Bueras. Pero una cosa era verlo por fuera y, otra muy distinta era estar dentro para examinarte por libre de grado de bachiller, como lo hiciste, a tus quince años, aquel 10 de marzo de 1917. En el tribunal reconociste enseguida a tu profesor de latín, Don Julio Cejador y Frauca, y eso te tranquilizó.

Después de más de tres horas de examen, en el que según decía tu hermana, te hicieron preguntas de disciplinas muy variadas, desde la lógica al latín, pasando por la arqueología y las matemáticas, conseguiste un sobresaliente, con matrícula de honor. Entrabas en la Universidad por la puerta grande. Recuerdo que tu hermana, orgullosa, había hecho un listado de tus profesores: Claudio Sánchez Albornoz (Historia), Julián Besteiro (Lógica y Psicología), Antonio Ballesteros Beretta (director de tesis), Manuel Gómez-Moreno (Arqueología e Historia del Arte), Ramón Menéndez Pidal (Filología Románica), José Ortega y Gasset (Metafísica) Manuel García Morente (Ética), Adolfo Bonilla y San Martín (Historia de la Filosofía).

Tenía que felicitarte personalmente. Y para ello cogí otra vez el tren en dirección a Madrid. Un viaje que tuve que repetir con gusto cuando te licenciaste en Ciencias Históricas en 1920 y que culminaría en 1922, con tu doctorado. Pero antes… te encuentras con la Confederación Católica de Estudiantes y con un joven José Antonio Primo de Rivera, con el que iniciaste una corta relación.

Cuando yo volvía a Madrid —que era siempre que podía— me acercaba para verte y, escucharte en aquellos discursos que pronunciabas ante los estudiantes enardecidos te habías convertido en la mejor oradora de la Confederación, y en la Acción Católica te nombraron enseguida presidenta.

Todavía conservo como un tesoro tu libro de poemas, que me regalaste, y que te había prologado Don Antonio Maura en 1924, que habías titulado “Sembrad”.

Tu estabas ya recogiendo los frutos de la siembra. Habías terminado la licenciatura en el año 1920 con premio extraordinario y te concedieron la Gran Cruz de Alfonso XII por tu brillante expediente académico.

Yo acudí a la entrega del premio extraordinario que te concedieron por tu tesis sobre “El Venerable Don Juan de Palafox y Mendoza”, pero eso fue una tarde en la primavera de 1926, en la que el sol y la lluvia habían dejado ver un precioso arco iris en el horizonte, y mientras llegaba la hora de la entrega yo devoraba tus artículos sobre temas religiosos, que escribías para el periódico La Nación, firmados con tu nombre o con seudónimo. Estabas a punto de superar aquella crisis anímica por el daño que le creías haberle producido a tu amigo José Antonio al elegir un camino diferente, pues tus miras llevaban a otra parte. Habías conocido a José María Rubio. Sabes de sobra lo bien que me caen los jesuitas. Este hombre tenía el privilegio de haber sido admitido en la Orden de San Ignacio de Loyola y te fuiste a Santa Cecilia de Solesmes, siguiendo su consejo. Tu madre te acompañó en aquel viaje de paz y resignación. El monasterio estaba en la parte norte de Francia, en la región del Loira. Era viernes, 16 de julio de 1926, hacía calor y os iban a separar más de mil kilómetros de nostalgia. Era una primera prueba que no superaste. El régimen de vida, la separación de tu familia y quizás también tu sentimiento de culpa por haber dejado a José Antonio, derivaron en una profunda melancolía, que requirió tu ingreso en el hospital. Solo tú conoces las razones que te llevaron allí. El hospital estaba cerca de mi casa de París y yo iba a verte dos veces por semana. Me daba igual la lluvia o el frio. En esas tardes fui notando tu mejoría. Y así pasaron el invierno y la primavera del año siguiente hasta que te dieron el alta y volviste a Madrid con tus padres.

Poco a poco fuiste separándote del mundo, y por una de tus cartas supe que seguías buscando el lugar donde Dios te quería para vivir en clausura monástica. En tu carta me decías que, aquella tarde del lunes 11 de mayo de 1931, habías conocido en casa de tu amiga Teresa Igual a dos monjas de la Concepción Jerónima de Madrid, que ella tenía escondidas junto al capellán de las monjas, don Cipriano Martínez Gil, que luego se convertiría en tu director espiritual; ellos te ayudaron a recuperarte y recorrer un camino largo hasta entrar el 28 de octubre de 1934, convirtiéndote en “postulante”.

Fuimos todas a la ceremonia; era una mañana gris, fría, de un invierno adelantado, donde mandaban los vientos. Una multitud, con abrigo y sombrero, inundaba los alrededores.

No cabían en la capilla. A los invitados nos habían reservado los bancos delanteros. La misa, cantada en gregoriano, fue emocionante.

Bueno, sabes que a mí me gusta sobremanera el canto gregoriano. Disfruté. Al acabar la misa, se cerraron las puertas del Convento. El resto del ritual pertenecía a la intimidad. Tu padre lloraba. La sensación de soledad, abandono y tristeza envolvía los vientos de regreso.

Desde la clausura recibí una primera carta tuya una semana después. Me explicabas en ella el resto del ritual. Yo no lo conocía.

En el momento en que la abadesa te puso el hábito blanco, ciñéndolo con aquella correa —me decías, y yo sonreía imaginándolo, temblabas—, sabías que ya no te lo quitarías nunca, y tu temblor creció cuando te colocó la sortija de diamantes. En el perfume de tus letras sentí la emoción que te inundaba en aquel momento. Ahora ya estás a punto de cambiar el color de la toca. Falta muy poco tiempo para el 29 de abril de 1935.

Por tus cartas, que, aunque ya amarillas, conservo ordenadas por fechas, he seguido con emoción el curso de tu vida. Yo tengo cuarenta y siete años y muchos más achaques.

Tenías que superar las dificultades propias de la vida religiosa y, le pediste por escrito al Visitador la primera profesión. Se te hizo largo el tiempo hasta el 18 de mayo de 1936. Y las hojas de tu calendario, ahora sí, volaron al 19 de julio, un día después del estallido de la guerra civil, en el que os visteis obligadas a abandonar el Monasterio. Los republicanos lo convirtieron en cuartel de la “Brigada Lister”. Aquella paradoja del destino os hizo deambular por distintas casas, hasta terminar en la Embajada de Argentina. El embajador se llamaba Daniel García Mansilla. Era un buen hombre. Me dices que el viaje, en su coche, hasta Alicante fue una aventura. Lo mismo que tu estancia en aquella ciudad, hasta el 6 de enero de 1937, cuando te embarcaste hacia Marsella y de allí a Biarritz.

Te estaban esperando tu madre y tus hermanas. Lo primero que hiciste fue preguntar por tu padre. Ellas te tranquilizaron: estaba bien, tal vez mejor que tú. Pero seguías siendo obstinada, y tenías claro tu horizonte. El barco, las maletas, la soledad y las horas, todo se vuelve en tu contra.

Pocos días después pones rumbo a Sevilla —me dices que has ido con unos amigos que yo no llegué a conocer— y que tienes el propósito de visitar el Monasterio de Santa Paula. No me hace falta imaginar tus intenciones. A aquellas monjas ya les han llegado noticias sobre tu personalidad y te reciben con los brazos abiertos.

¿Qué te pasó? ¿Por qué en febrero de 1938 tuviste que salir con urgencia, para someterte a una operación, en San Sebastián? Nunca me lo contaste. Ahora necesito saberlo. Espero que me lo expliques en tu próxima carta. Por tu madre sé que tardaste en recuperarte un año, y todo ese tiempo, me dijo que habías sido feliz en medio del sufrimiento, dedicada a la oración, al silencio, al estudio, a la clausura en casa. En ese año no recibí ni siquiera una carta tuya. Estabas aún convaleciente en la casa-palacio que tus padres tenían en la Avenida de la Libertad en Lezcano. Hacía frío, mucho frío en aquel enero de 1939, cuando recibiste la visita de monseñor Gaetano Cicogniani. Sabías que era el Administrador Apostólico cerca del gobierno de Franco. Te extrañó su visita. Venía a hablarte de la misión especial que el Papa Pío XII le había encomendado a él, sobre las monjas de clausura. Quería enterarse de la situación en que estaba vuestra Orden.

Todo esto lo supe por tu madre, tu modestia te impedía compartirlo conmigo. Mi enfado fue tal que estuve sin saber de ti hasta que recibí una carta de tu madre. Me quedé mirando el sello de veinte céntimos, conmemorativo del IV Centenario de San Juan de la Cruz —¡era tan bonito!—; en la carta me decía que el martes 6 de enero de 1942 habías regresado a Santa Paula.

Seguí escribiéndote. El rencor por mi silencio no entraba en tu conducta y me contestabas a todas mis cartas. En una de ellas me decías que el 9 de mayo de 1943 habías profesado; en otra que el 20 de abril de 1944 te habían elegido Priora.

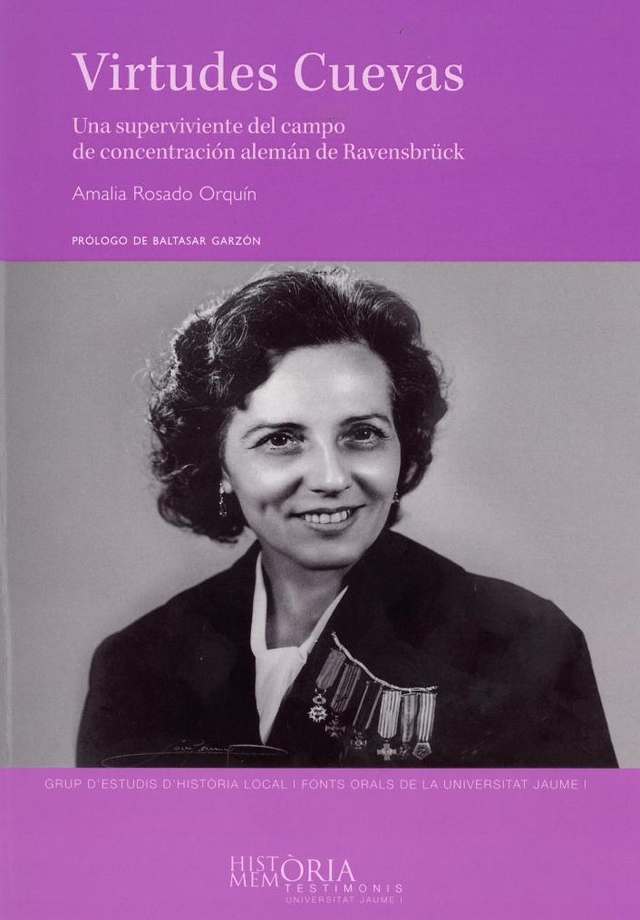

Tu carrera seguía en ascenso. Una tarde recibí una carta tuya, certificada, con bastante peso. Parecía esconder un libro. Lo abrí. No me equivocaba. Era un libro —¡pero un libro tuyo!—, en dos tomos, titulado “La casa del infantado, cabeza de los Mendoza”. Se trata de la historia de tu familia, que estoy leyendo con verdadera pasión.

No olvides que las dos somos historiadoras y amigas, aunque tú escribas mejor que yo. Espero recibir tu carta antes de acabar de leer el libro. Voy por la página 252 del primer tomo.

Entre tanto recibe mi más emocionado abrazo.

Tu amiga Eliberia