Hasta no hace tanto, se solían resumir las grandes inquietudes del ser humano en tres cuestiones, algo abstractas pero en cualquier caso lo bastante recurrentes como para que merecieran figurar como título de un cuadro de Paul Gaugin: ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Adónde vamos? Si aún hoy, algún espíritu recalcitrante se las planteara, cualquier mindundi en internet le advertiría que resultan “muy fáciles de contestar: somos polvo de estrellas, venimos de la evolución y vamos hacia nuestra destrucción” (en este caso, un tal Javier Gómez Hernández, ‘escritor’, en una página cualquiera, aquí Aragon Digital).

Hasta no hace tanto, se solían resumir las grandes inquietudes del ser humano en tres cuestiones, algo abstractas pero en cualquier caso lo bastante recurrentes como para que merecieran figurar como título de un cuadro de Paul Gaugin: ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Adónde vamos? Si aún hoy, algún espíritu recalcitrante se las planteara, cualquier mindundi en internet le advertiría que resultan “muy fáciles de contestar: somos polvo de estrellas, venimos de la evolución y vamos hacia nuestra destrucción” (en este caso, un tal Javier Gómez Hernández, ‘escritor’, en una página cualquiera, aquí Aragon Digital).

Teniendo presente que esta respuesta, enunciada de forma tan irreflexiva, figura nada menos que en el quinto lugar de los resultados ofrecidos por Google a una búsqueda acerca de las tres magnas preguntas, creo que los motivos de alarma están más que justificados… sobre todo, al comprobar que el susodicho añade que “la ciencia responde serenamente a los grandes enigmas, sin funambulismos innecesarios”; y es que si existe algún discurso que NO logra resolver los grandes enigmas –o si lo hace, es de manera insatisfactoria para una persona con un mínimo bagaje espiritual– es la ciencia, con sus cambios periódicos de criterio al albur del penúltimo ‘descubrimiento’, esta vez sí, irrefutable.

En cualquier caso, parece claro que, tras la presunción de defender un argumento intrépido y arriesgado, en realidad Gómez Hernández se limita a hacerse eco de lo que cree, o debe creer, el ciudadano medio del siglo XXI. Resumiendo la lección, si es que me la he aprendido bien: el ser humano es una animal más, ni mejor ni peor que el resto, cuyo origen (totalmente fortuito, ¡por supuesto!) se debe a una sucesión de factores aleatorios que bien podrían no haberse producido, y cuya existencia debe limitarse –en cuanto ente meramente material que al fin es, ya liberado de zarandajas religiosas y otras derivaciones de carácter mítico o mágico– a la preservación de la especie, o sea: a comer, beber, dormir, defecar, trabajar, distraerse, consumir, hacer deporte y durar todo el tiempo que pueda, ya que ‘esta’ vida es la única que tiene y, cuando ella termina, se acaba todo. Creo que no me he dejado casi nada, ya que el asunto de la reproducción, en los últimos tiempos, al menos en Occidente se encuentra seriamente en la picota como una ‘función’ que deba ser satisfecha sin excepción: ya saben, la ‘libertad de elegir’…

Yo, que he convivido con las grandes obras de la cultura humana durante décadas, ante el dogma de que no valemos mucho más que una cucaracha y que el único sentido de nuestra vida es el mismo que se supone que tiene una cucaracha, no sé muy bien cómo se supone que debo sentirme: ¿convencido?, ¿perplejo?, ¿escandalizado? Al rememorar, como digo, el impacto que me provocaron (¡y me siguen provocando!) la lectura de la Divina Comedia, la audición de las cantatas de Bach o la contemplación de una catedral gótica, ¿he de concluir que todo fue producto de un vil autoengaño, pergeñado por unas élites ávidas de mantener a la plebe en la ignorancia? ¿Debo abjurar ahora de la sincera elevación que creí sentir ante los mejores frutos del espíritu occidental? ¿Negar que las Cartas a Lucilio de Séneca, o el Tao Te King de Lao Tsé, me hicieron mejor persona, cuando en realidad… así fue? ¿admitir que los Evangelios se escribieron en vano? ¿Que Dios se encarnó en Cristo para… nada? ¿Todo ha sido una estafa?

A la luz del estado mental de mis conciudadanos, me voy a permitir dudarlo. Según el prestigioso informe The Mental State of the World (accesible en castellano en el enlace https://mentalstateoftheworld.report/2024_read-sp/), “casi la mayoría de los adultos más jóvenes sufren problemas o angustias funcionalmente debilitantes. No se trata solamente de una disminución de la felicidad, que es solo un pequeño componente de la salud de la mente, sino del funcionamiento mental básico necesario para enfrentar los desafíos de la vida y funcionar de forma productiva”. En los llamados ‘países desarrollados’, es decir, aquellos que con más entusiasmo han abrazado la ciencia y su perspectiva materialista del ser humano y de su existencia, las tasas de depresión y ansiedad crecen sin cesar, así como las adicciones y las conductas obsesivo-compulsivas, al igual que la de suicidios; la violencia gratuita va en rápido aumento, y los asesinatos en el seno de la misma familia son moneda común. La degradación moral que sufrimos en Occidente creo que está fuera de toda duda. Hace unos años se hablaba de ‘crisis de valores’; si ya no ocurre es porque casi nadie se atreve a apelar a una instancia que, a los delicados oídos de los materialistas, puede sonarles… no sé, ¿fascista?

Habrá quien impute la responsabilidad de dicha debacle al malvado capitalismo (¡pero es el mismo sistema económico que rige en Europa, sin problemas, desde hace siglos!), a las redes sociales (que no crean realidades, aunque sí al transmitirlas a una enorme velocidad las transforman y las deforman) o, simplemente, a que antes la salud mental no era objeto de estudio; en realidad, todo habría sido más o menos así desde siempre… ¡curiosa idea, en boca de quienes creen en el triunfo del progreso a pies juntillas!

Hay que ser alarmistas. Lo es el informe al que me acabo de referir. Reproduzco otro pasaje del mismo: “Estas conclusiones deberían ser una llamada para todos a una rápida acción colectiva. Una vez que las generaciones mayores dejen de ser parte de la población activa, las tareas de sostener una sociedad civilizada, por no hablar de revertir esta tendencia, pronto pueden quedar fuera de nuestro alcance”. ¡Está en peligro la propia supervivencia de la civilización, tal y como la hemos entendido durante dos milenios y medio! Son palabras pronunciadas por quienes, se supone, gozan de crédito entre los adeptos a la ciencia. ¿Seguiremos haciendo oídos sordos?

Yo, personalmente, no lo voy a hacer. Mi percepción es la de que el abismo en el que vive sumido Occidente es una hecatombe civilizatoria cuyo origen está en haberle dado la espalda, ni más ni menos, que a la propia naturaleza humana. Si me basta con releer a los clásicos para reconocerme en ellos, ¿por qué no me ocurre con los autores a los que la cultura actual venera: los Bukowski, los Houellebecq, los Zizek? De la ‘cultura’ de masas, mejor ni hablar: que el baile que arrasa entre los jóvenes consista en simular el coito entre dos perros lo dice todo… Insisto: si en los mejores libros del pasado siento con sus autores una auténtica comunión que abate todas las distancias, temporales y geográficas, es porque en ellos se muestra lo que compartimos y siempre compartiremos los seres auténticamente humanos. Y digo bien: ‘auténticamente’. Porque el mero hecho de nacer de la unión de dos personas no nos convierte en humanos. La humanidad es una tarea, un esfuerzo, un camino que hay que recorrer y una cumbre que hay que coronar. Y en ese empeño, los clásicos están allá arriba, en la cúspide, como faros que alumbran nuestra travesía, incluso cuando tras leerlos llegamos a conclusiones distintas (¡no se trata de libros revelados!). Los clásicos son espejos donde podemos redescubrir nuestra auténtica dignidad congénita: sin ellos, estamos abocados a creernos lo que nos cuenten nuestros contemporáneos; en ellos, nos sumergimos en una indagación de carácter integral –intelectual, moral, espiritual– de la cual retornamos reconciliados con nuestra verdadera esencia. Sí, contra los contractualistas y su lema de que ‘no hay tal naturaleza humana’, los clasicistas nos alzamos en armas para defender que SÍ existe y no es fruto de una convención artificial. Una cosa es que los modos y maneras en que se exprese nuestra común humanidad varíe en apariencia, según el lugar y el momento, pero la sustancia es la misma. Y los clásicos son buena prueba de ello. Quizás, ya, la única prueba que nos queda. Por eso es tan importante interceder por los clásicos, dialogar con ellos, comentarlos, interpretarlos, actualizarlos siempre que sea preciso: porque al hacerlo, nos defendemos a nosotros mismos.

Vuelvo al principio. ¿Tiene sentido seguir haciéndose ‘grandes’ preguntas en una época que descree de todo, incluso… de sí misma? La respuesta solo puede ser: ¡ahora con más motivo que nunca! Creo firmemente que la depauperación general que padece nuestra sociedad se debe a haberlas suprimido, o lo que es peor, a responderlas de mala manera, con cuatro tópicos huecos por dentro. Pero el espíritu humano no puede alimentarse de vacío…

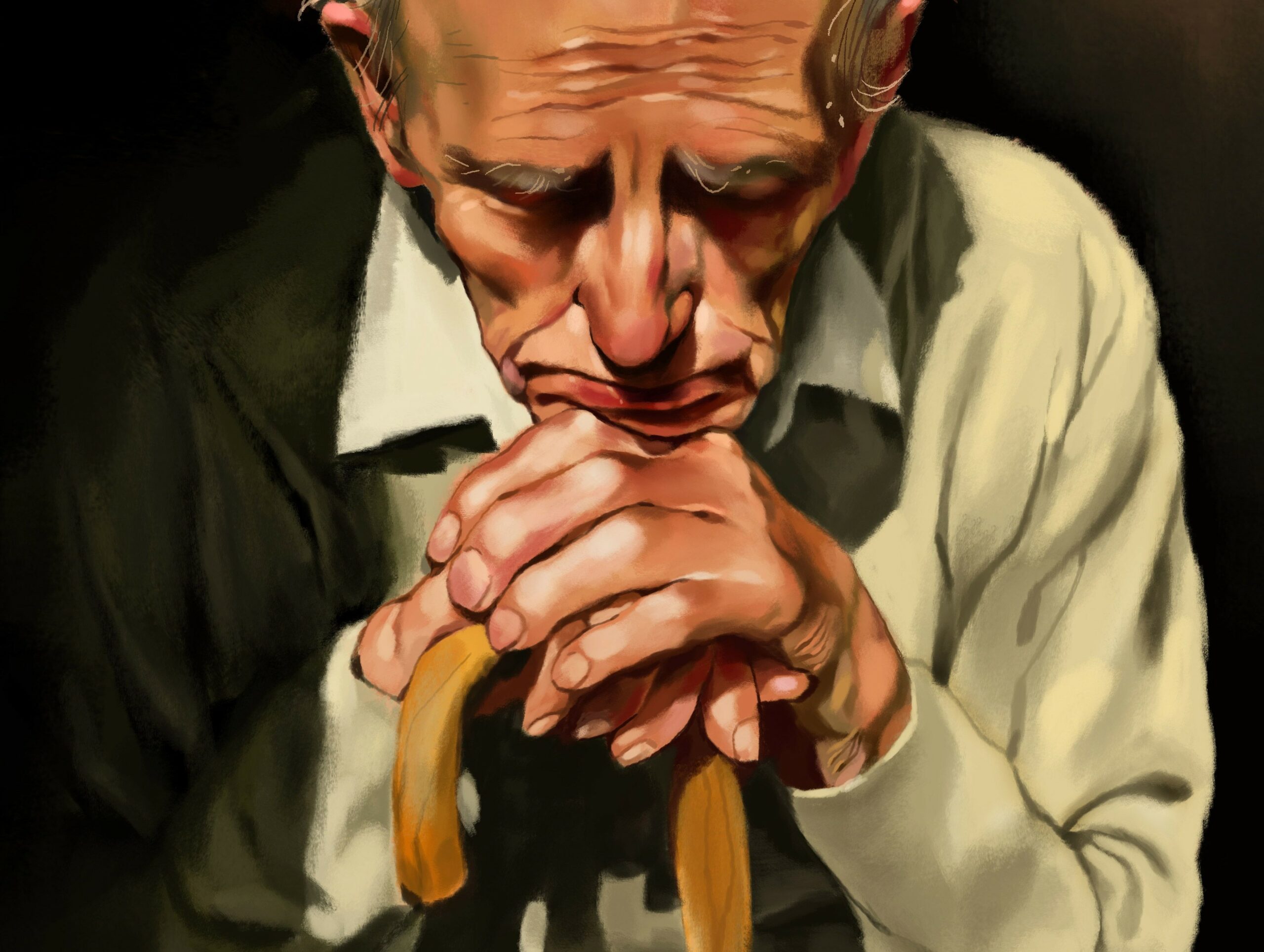

Hay quien cree que, de tanto convivir con el absurdo, el hombre actual ha acabado por olvidar que la vida tiene sentido… al menos, más sentido que el de asegurarse la mera supervivencia. Lo niego categóricamente. Que el hombre precisa del sentido para vivir lo confirma el actual estado de postración en el que se encuentra en todo Occidente. De poder prescindir de él, ¡viviría en plena euforia! Con todas las necesidades cubiertas, nadando en la opulencia, con la esperanza de vida más larga de la historia… Pero no es así, en absoluto. Al contrario. Y si esto ocurre es porque, como reza una frase atribuida a Dostoievsky pero cuyo origen no he podido acreditar (con lo cual es probable que sea apócrifa, aunque merecería no serlo), “si el hombre no se explica claramente por qué debe vivir, se destruirá a sí mismo antes que continuar con una vida inexplicable”.

¿Y en qué consiste el sentido de la vida? Desde luego, no en lo que mostró Monty Python en la película con ese nombre… tampoco en lo que nos quieren hacer creer los coaches de baratillo, cada uno con su receta infalible para alcanzar la plenitud. No, el sentido de la vida es algo demasiado profundo para que se deje aprisionar en fórmulas de cómoda aplicación. Por eso es preciso meditar seriamente sobre ello, sin caer en la tentadora banalidad. Y ¿qué mejor modo que acudir a los clásicos en busca, si no de consejo, al menos de una pauta para la reflexión? Invoquemos a los autores del pasado (de ese pasado continuo que bien podría recibir el nombre de eternidad) para dialogar con ellos, atendiendo a sus palabras, glosándolas y tratando de descubrir qué es lo que contienen de permanente para que aún las podamos seguir estimando válidas.

Leyendo a los clásicos recobramos el pulso perdido: las grandes preguntas vuelven a cobrar importancia, y con ello nuestra vida –achatada por el confinamiento al que nos tienen sometidos las pantallas– se ensancha y cobra volumen de nuevo. Es entonces cuando comprendemos que, al olvidar las grandes preguntas, nos habíamos dado la espalda a nosotros mismos, a nuestra naturaleza más íntima, y que para salir del atolladero de una vida sin sentido debemos encararnos con ella y estar a la altura de sus demandas, de sus inapelables interrogantes, de su más plena dignidad.