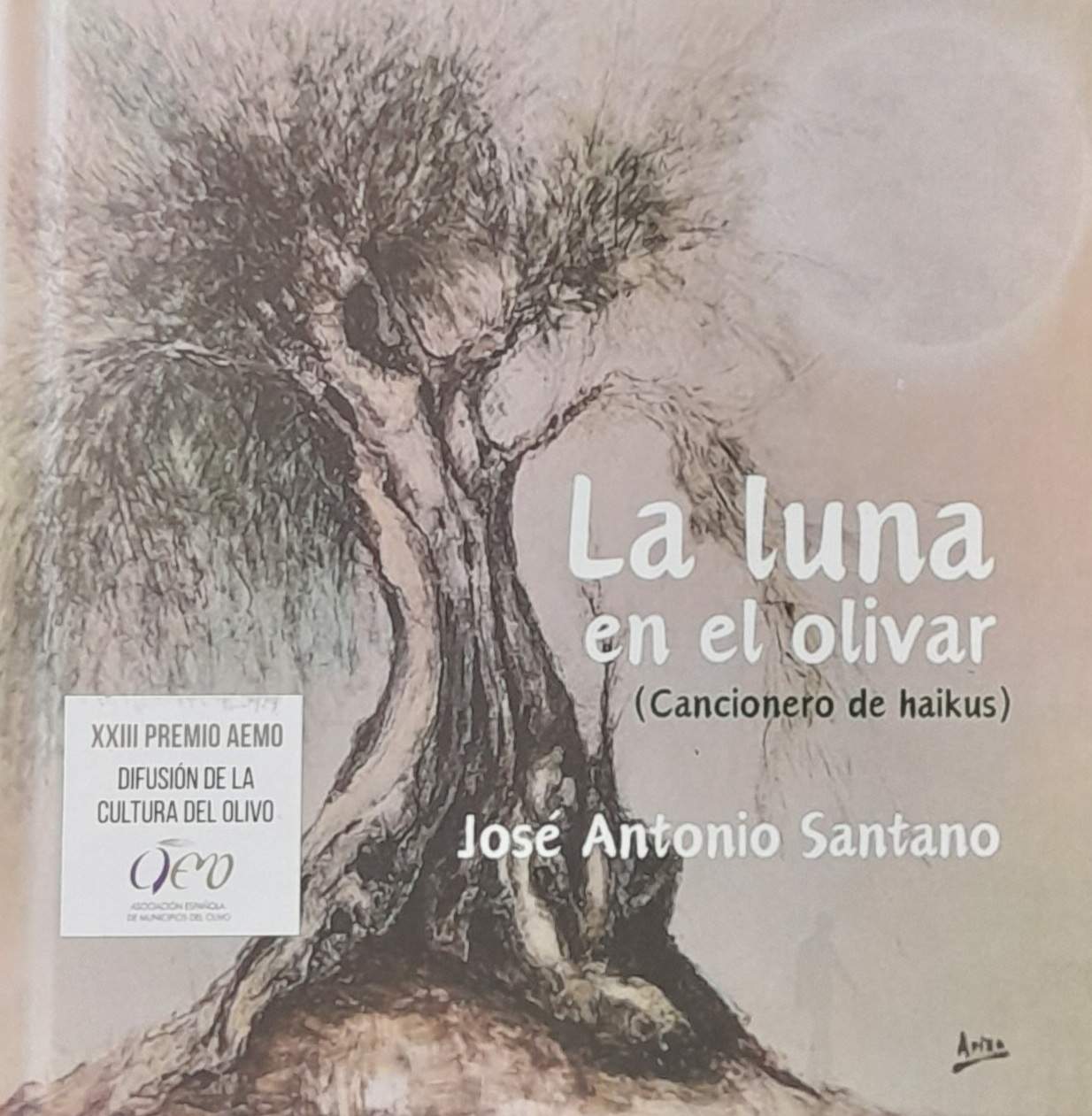

La luna en el olivar (Cancionero de haikus)

La luna en el olivar (Cancionero de haikus)

José Antonio Santano

Editorial Alhulia

Colaboran: Rocanjull Inversiones y Ayuntamiento de Castillo de Locubín (Jaén)

Salobreña (Granada), 2025

DERIVACIONES

Poeta, narrador, ensayista y crítico literario, José Antonio Santano (Baena, Córdoba, 1957) aborda la escritura como un pacto con el lenguaje, como un camino de largo recorrido donde marcan huellas todas las modalidades expresivas. El conjunto final aglutina meditaciones y búsquedas; deja la imagen de un escritor total que se autorretrata en el texto y vive el milagro de la literatura desde las raíces de una tradición renovada.

La luna en el olivar, subtitulado Cancionero de haikus, es una salida tan singular que captura la atención de inmediato. Y lo hace por su imponente presencia formal: es un volumen extenso, editado en conjunto por varias instituciones, con pasta dura, diseño de cubierta de Edwing Figueroa, contracubierta de Ramón Andrés, ilustración de portada del pintor Francisco Ariza Arcas, prólogo clarificador del novelista Salvador Compán y epílogo de Jesús L. Serrano Reyes. Además, integra una nota enunciativa del autor para explicar cómo nació el proyecto, a partir de un regalo personal de Edwin Fi. El poeta puertorriqueño dejó entre las manos de José Antonio Santano un cuaderno blanco y una luminosa sugerencia: que la libreta sirviera para escribir haikus sobre el entorno geográfico de Baena y Córdoba y sobre uno de los elementos naturales del paisaje con más arraigo en la milenaria intrahistoria andaluza: el olivo. El encargo activó de inmediato la voluntad creativa y así fueron naciendo, en apenas dos años de activo taller, los doscientos cinco textos que conforman La luna en el olivar.

La estrofa japonesa del haiku, con su perfil clásico, lleva ya más de un siglo aclimatada al empeño lírico del castellano; llega desde Francia activada por los escritores del 98, y se asienta en la poesía de Juan Ramón Jiménez y en algunos nombres del Grupo del 27 como Federico García Lorca y Rafael Alberti. Pero su raíz no se hace fuerte hasta el cierre de siglo y el periodo finisecular, cuando empieza a ser cultivado de forma mayoritaria por las últimas promociones poéticas. En este asentamiento queda lejos el espíritu ancestral de los clásicos japoneses. Ya no es un poema estacional que dibuja sensaciones del aquí y el ahora. Es un registro renovado que muestra un epitelio nuevo, adaptado a otra forma de mirar y a otros entornos culturales.

José Antonio Santano aglutina en su hermosa propuesta dos veneros estéticos: el flamenco y el aporte lírico del esteticismo japonés; y convierte a los tres versos orientales, en una manifestación celebratoria. Con excelente síntesis, el narrador Salvador Compán, autor del prólogo “La voz inacabable del olivo”, precisa la urgente capacidad comunicativa del haiku con este apunte: “Lo propio del haiku es la esencia, no ser otra cosa que elipsis y vuelo”. Con tal subrayado definitorio de la claridad expresiva del trío verbal, precisa que los textos de José Antonio Santano no son postales descriptivas, de pincelada rápida, sino trazos de un paisaje interior que trasciende el lugar natural del poeta para convertirse en arquetipo interno, en contexto ideal cuajado de evanescencia simbólica.

Tras las hermosas dedicatorias que constatan el emotivo homenaje al olivo como árbol de luz y la afectividad familiar que da vuelo y plenitud al patrimonio sentimental, el conjunto de haikus comienza con la estrofa germinal de Edwin Fi: “Verde imperio, / relucientes olivos, / fértil cosecha”. De este modo el ovillo argumental deja hilo suelto que irá devanándose en torno al árbol, con aroma de haiku.

Ya se ha dicho que la sensibilidad de las composiciones respira en un espacio geográfico concreto: el mapa desplegado de Baena y su tierra. Un entorno rural donde el cortijo, los olivares en fila y la presencia sosegada de las lomas conforman una celebración sensorial. La visión moldea el ánimo y un discurrir despacio del tiempo, como si caminara absorto o adormecido: “Entre naranjos / el olivo despierta / de su letargo”. Pero las palabras trascienden cualquier localismo para que afloren firmes otras realidades culturales enriqueciendo la paleta conceptual con los paisajes de la evocación. Así el recuerdo a la presencia de Machado en Colliure para el último viaje, los ecos en el aire de las funestas consecuencias de la guerra civil, o la sombra dormida de Federico García Lorca: “Allá por Víznar, / entre verdes olivos, / olvido y muerte”.

El escritor cobija en su taller el abierto legado de la tradición mediterránea, esa cultura que aglutina estratos en el tiempo como la civilización fenicia, griega, romana o el mundo hispanoárabe. De esa fértil amalgama de savia intelectual se nutren abundantes haikus como los que siguen: “De la Mezquita / las columnas de olivos, / luz de lucernas”, “Fenicio olivo, / milenaria presencia / de tu silencio.”, “Mima Atenea / los florecientes campos, / azul de olivos.”, “En el Olimpo, / el lugar de los dioses, / solar de olivos”.

José Antonio Santano ha subtitulado la compilación de poemas como “cancionero”, un florilegio de textos con aire popular que privilegia el sentido del ritmo, la musicalidad y la cercanía comunicativa sobre la densidad conceptual, el recubrimiento metafórico o la dicción culta. El resultado concede al conjunto una conciencia dinámica que transforma el perfil del horizonte en panorámica íntima. Cada haiku suena a canción e instantánea sonora, a voz humana que rompe el silencio para sembrar en tierra sueños y ausencias, una casa de olivos que deslumbra y acoge: “Siente el olivo / que la tierra se hiende / en sus raíces”, “Sobre la tierra, / ataviada de olivos / brilla la vida”.

Jesús Luis Serrano Reyes firma el epílogo de un libro que convierte el verde del olivar en un entorno meditativo. Celebra el testimonio de un lenguaje cálido y reflexivo, que opta por la desnudez para acercarse a la naturaleza sin aditamento retórico. Se focaliza el entorno con una gestación solo espontánea en apariencia, porque el poeta nunca abandona el molde clásico del haiku y su esquema silábico de cinco / siete / cinco, ya convertido en estrofa cerrada. Los versos son una proclama de luz de quien sabe que la poesía, más allá del lenguaje, es una conquista ética irrenunciable, el festejo de una forma de sentir en el umbroso bosque de la realidad.

La compilación de haikus La luna en el olivar custodia la armonía secreta de un escenario sentimental cuajado de elementos reconocibles. En él germina el movedizo suelo de la memoria hecho experiencia testimonial, introspección y observación directa. José Antonio Santano prende la mecha del haiku y sus claves interpretativas para que el triple latido, vitalista y humilde, se haga plenitud y amanecida; el afuera vital hecho solar de asombro.