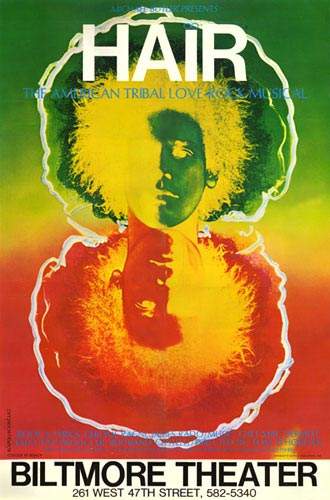

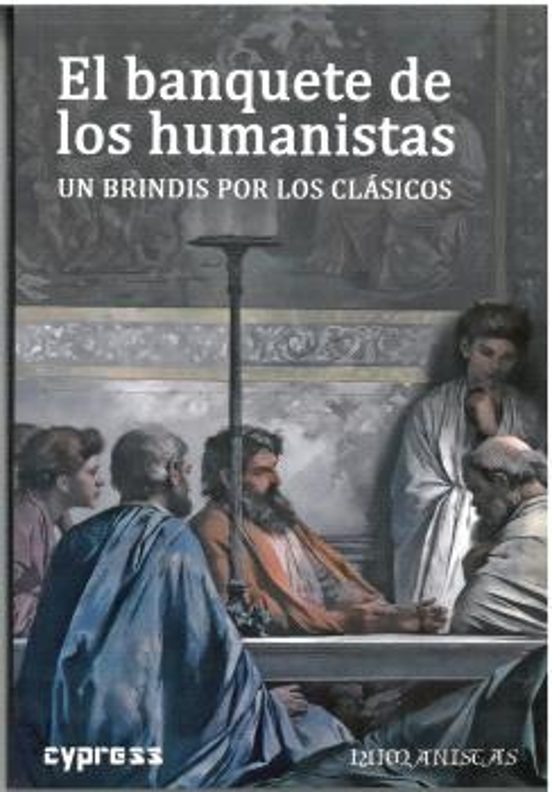

El banquete de los humanistas. Un brindis por los clásicos’

El banquete de los humanistas. Un brindis por los clásicos’

VV. AA.

Ediciones Cypress, 2025

122 págs.

El banquete de los humanistas. Un brindis por los clásicos. Su actualidad y contemporaneidad.

El banquete de los humanistas. Un brindis por los clásicos reúne una colección de textos —poemas, artículos, aforismos, entrevistas— de diversos y prestigiosos escritores y pensadores españoles en torno a la importancia y necesidad del humanismo y de los clásicos en nuestro presente, defendiendo las grandes obras que conforman nuestra cultura.

Recuerdo que Primo Levi recitaba de memoria pasajes de la Divina comedia de Dante para resistir las terribles y denigrantes condiciones que les infringían en el campo de concentración de Auschwitz, según relatará más tarde en Si esto es un hombre. Un ejemplo del inmenso poder que puede tener la literatura y los clásicos.

Entre las muchas herencias que nos ha dejado el mundo antiguo, se encuentra la mitología. ¿Quién no ha sentido la desolación de Orfeo ante la ausencia de Eurídice? El amor y la pérdida. Mitos griegos que, como bien dice Luis Alberto de Cuenca en su poema Apología de los clásicos, publicado en este banquete de palabras, los mitos nos ofrecen arquetipos en los que aún nos reconocemos y nos hacen comprender el mundo, ayudan a vivir y a morir; pues sin duda se vive de otro modo con la clara consciencia de la muerte.

O bien, como acierta a argumentar José Luis Trullo —editor y artífice de esta recopilación en torno a los clásicos y el humanismo—, los clásicos hablan de la propia naturaleza humana y el mundo puede cambiar vertiginosamente, pero el ser humano está visto que no. Por su parte, señala Alfonso Lombana Sánchez que los clásicos son nuestra raíz y origen; gracias a ellos sabemos de dónde venimos, pues constituyen nuestra memoria, identidad y cultura.

Jesús Cotta alaba la Antigua Grecia en Cuatro poemas helénicos: destaca la suma importancia de Homero y de filósofos como Anaximandro de Mileto, Pitágoras de Samos y Protágoras de Abdera, cuyas ideas refleja en estos sonetos.

En la poesía de Demetrio Fernández Muñoz se refleja una Europa decadente y se presenta, desde una mirada contemporánea, el mito de Adonis, Narciso, así como la bien conocida historia de Helena.

En “El profundo sosiego de las cosas”, el poeta José María Jurado manifiesta acudir a Séneca en momentos de zozobra. Autor de Consolaciones y Sobre la brevedad de la vida, su lectura le transmite sosiego y belleza.

Para Antonio Barnés, el diálogo entre lo antiguo y lo nuevo dio lugar al progreso. Prueba de ello será la emblemática obra Don Quijote de la Mancha, una de las primeras novelas moderna y, sin embargo, fruto del humanismo, de la cultura del Renacimiento. Encontramos en ella 1.274 referencias al mundo grecolatino, entre ellas la Poética de Aristóteles. Supone una sátira inteligente que aplica los principios clásicos de verosimilitud (aristotélica) y ejemplaridad, mostrando un gran dominio de la tradición clásica. En opinión del profesor, esta novela no se convierte en moderna por romper con lo antiguo, sino por “proponer un diálogo entre lo antiguo medieval y lo más antiguo grecolatino que, recuperado en el Renacimiento, se convirtió en motor de lo moderno”.

José Luis Morante expone la idea de clásico en los aforismos de Juan Ramón Jiménez —poeta que siente la poesía como verdad y belleza, vida desvelada y verdadera, principio y síntesis de la vida—: debía cumplir la voluntad de permanencia y atemporalidad. En Ideolojía, edición a cargo del profesor Antonio Sánchez Romeralo, se recogen cuatro mil aforismos, donde defiende “sentir profundamente la idea y pensar con agudeza el sentimiento”, en los que afloran la sensibilidad inteligente, el hallazgo, la libertad para fusionar percepción, memoria y anécdota. Concluye José Luis Morante que el poeta de Moguer se ha convertido en un clásico moderno y actual, asociando lo nuevo y lo viejo.

A continuación, en El misterioso juego de Castalia, Ignacio Gómez de Liaño indica las semejanzas que encuentra en la obra El juego de los abalorios, de Herman Hesse, con el ludus del De imaginum compositione de Giordano Bruno. Otro ejemplo de lo comentado hasta ahora: cómo confluye lo antiguo en lo contemporáneo.

La hermenéutica es la protagonista en Conciencia de lo permanente (verdad y tradición en Gadamer) de Javier Recas. La hermenéutica se consagra con la publicación de Verdad y método de Gadamer en 1960, colocando en el punto de mira el problema de la comprensión.

Al igual que en el humanismo, Gadamer pone en el centro al ser humano, su capacidad de comprensión y su apertura al diálogo. El ser humano es un ser interpretativo. La tradición es el horizonte desde el cual comprendemos, y lo primero que aparece es el carácter lingüístico de la comprensión: “En el lenguaje se expresa y sedimenta nuestra apropiación del mundo”. Por tanto, la experiencia hermenéutica en tanto experiencia comunicativa, es el resultado de la constante fusión de los horizontes —dinámicos— del intérprete y el interpretandum. El horizonte de la tradición, a la que pertenece el interpretandum, condiciona el horizonte del intérprete. Interpretar siempre supone salvar una distancia. Abierto a la alteridad y consciente de que la verdad no es absoluta, esta debe emerger en la interacción, en el diálogo.

En palabras del doctor en Filosofía, Hans-Georg Gadamer encuentra en lo “clásico” una experiencia de verdad que trasciende el tiempo: “un presente intemporal que significa simultaneidad con cualquier presente”. Filósofos como Platón, Kant o Hegel conforman una tradición que modela nuestra visión del mundo. En opinión de Gadamer, la filosofía práctica aristotélica representa un verdadero modelo para la correcta comprensión de lo que ha de entenderse por praxis: no una mera aplicación de la teoría, sino vinculada a las vivencias, porque todo saber es un “saberse”.

En “Humanismo, renacimiento y modernidad: una apología”, Francisco Martínez Cuadrado expone cómo en el siglo XIII el redescubrimiento del Derecho Romano despierta el interés por la lengua latina y, de este renacimiento, surgirá la modernidad. En el XIV, Petrarca se convertirá en el primer gran humanista, y en el XV se impone el estudio de las disciplinas humanísticas gracias a Lorenzo Valla y, en España, la reforma del estudio del latín la proclama Elio Antonio de Nebrija. Baltasar de Céspedes (1600) consideraba humanista quien conocía no solo Latín, sino también Historia, Filosofía natural, Música, Matemáticas, Astronomía, Medicina, Derecho Civil y Canónico, Lógica y Teología. Para nuestro doctor en Filología Románica, gracias a los clásicos se ha perfeccionado el lenguaje jurídico y las leyes, nuevos sistemas políticos, el arte y la literatura. No obstante, la desencantada Postmodernidad cuestiona el mundo moderno y las grandes ideologías: se llena de escepticismo, pierde la confianza en el saber ilustrado. Concluye que la función hoy del Humanismo consiste en mantener el espíritu crítico y defender los valores modernos en el mundo de la posmodernidad para enfrentarse a problemas como la globalización, el hiperindividualismo, el consumismo, el control informático, el predominio de las creencias irracionales, el descrédito de la democracia y el temor a la ciencia y a la tecnología.

En La luz vertical, Carlos Rodriguez Estacio, analiza las causas del retroceso que la sociedad está sufriendo: la escuela ya no es un lugar para aprender conocimiento; el desprecio de la tradición y de la autoridad; la mezcla entre lo público y lo privado; el narcisismo exhibicionista, el ruido, las manipulaciones, el identitarismo y la banalidad. Se tilda a la alta cultura de cultura de clase. “Para iniciar la vida libre, creativa y personal del espíritu, solo es posible de la mano de las obras maestras clásicas (…) para adquirir una inteligencia crítica que permita comprender el mundo y rebelarse ante las injusticias”.

Según Javier García Gilbert estamos en una nueva Edad Media de barbarie tecnificada, tras el ocaso de la tradición humanista en el Siglo XX. El humanismo amplía y ahonda nuestra percepción de la existencia, amplía el marco histórico o social, recoge lo mejor que se ha pensado y escrito, y si no nos hace mejores personas, más dichosos y sabios, la culpa es solo nuestra.

Se culmina con las entrevistas a Gabriel Insausti, quien teme que el olvido de los clásicos provoque la extinción de Europa como civilización, y a Juan Gil, para quien la falta de lectura provoca ausencia de criterio y da lugar a una fácil manipulación de la población, sustituyéndose los argumentos y razones por el sentimentalismo, que puede arribar incluso en el fanatismo.

Comprobamos que hay razones de sobra para seguir acudiendo a los clásicos para disfrutar de su belleza y sabiduría y, como demuestra Viajes con Heródoto, del reportero y escritor Kapuscinski, nuestra historia es cíclica y repetitiva. No resulta extraño que Heródoto —los clásicos en general— ayuden a comprender mejor la Historia, nuestro presente y la propia condición humana. ¿Acaso no nos seguimos identificando con Don Quijote? Porque ya lo dice el refrán: “De músico, poeta y loco, todos tenemos un poco”.

Una iniciativa necesaria la que impulsa Cypress Cultura con la publicación de esta defensa colectiva del humanismo y de los clásicos, en la que brillan la inteligencia y la erudición. Un auténtico placer su lectura.