Hay quien opina que se escribe de un solo tema y que ese argumento impregna a todos los demás, por ajenos a este que, en apariencia, parezcan. Es imposible zafarse de él: por más que se le aparte, pugna, avanza a su antojadizo afán y termina por tomar cuerpo y hacerse asunto reconocible. Yo, en lo que entiendo, después de cuarenta años de oficio (el que haya) callado y más o menos privado, escribo sobre Dios, que es una manera eficiente de escribir sobre cualquier cosa. Ejerzo una especie de panteísmo literario que, las más de las veces, me satisface mucho. He urdido y consolidado mi convicción en esa idea sin esfuerzo, incluso sin barajar alternativas, conjurado, feliz, inconsciente. Soy, en una medida estrictamente amateur, un teólogo, quién no lo es. Ya sentenció Borges eso de que cada alma humana aloja uno, aunque no se tenga noticia suya y podamos morir sin habernos percatado de su tenaz presencia.

Escribo sobre la influencia del blues del delta en el de Chicago (acabo de hacer un pequeño texto hace unos minutos que no ha prosperado en demasía) y la idea de Dios lo sobrevuela, como si la misma divinidad cincelase su forma y su estricto contenido y censurase o acatase mi criterio. Hay veces en que percibo esa influencia y veces en que no se apresta mi sensibilidad a reconocerla. Las más, gracias a Dios, no me doy ni cuenta y tiro al monte y saco la escopeta y me pongo a gastar cartuchos. Cosas de quien escribe a diario. La escritura es una especie de caza. No se sabe bien qué piezas traeremos en el zurrón, pero alguna hay a la vuelta.

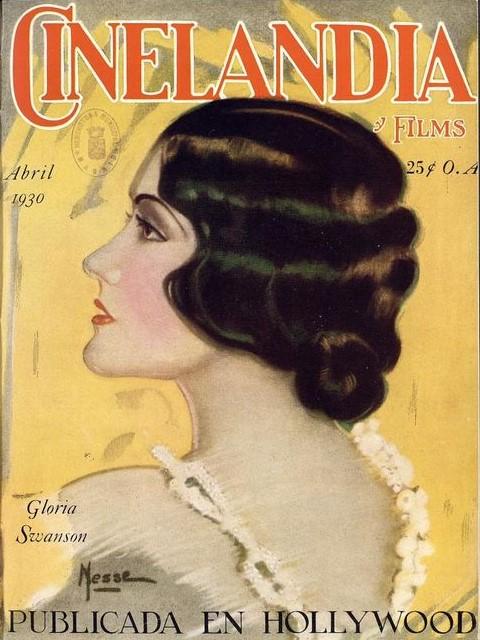

Anoche escribí un cuento. Hacía que no me ponía en esos asuntos, los de los cuentos. Fue breve. Fue una buena media hora de escribir sin mirar atrás y, por desgracia, sin saber qué había delante. Un notario de provincias, soltero y ocioso, entrado en años, se deja engolosinar por una cabaretera. Igual era, podría haber sido, una chica de alterne (es cabal esa expresión todavía) o una de pocas luces, qué más dará. El notario, que no recibe en la narración un nombre, le da su corazón, le ofrece su casa y le abre la caja de caudales. No hay episodios lúbricos en el relato, hago una elegante elipsis, aunque puede intuirse que la muchacha se deja y que el señor mayor accede. Después de una rendición de las miserias habituales (él sabe que va a expoliarlo, pero no le importa, es la carne el material del comercio y ella se encariña de él y promete no volver a robar nunca, nunca, nunca y sincerarse con el pelele del notario para que la repudie o la abrace), el buen hombre sienta cabeza (es un decir) y se retracta, amonestando a la casquivana y prometiéndole a Dios que jamás volverá a dejar que la debilidad de la carne desgracie la compostura moral de su fe, la creencia en la salvación del alma . Al final, cuando las cosas vuelven a su ser (la cabaretera a su cabaré y el notario a su despacho), Dios se las ingenia (qué bien hace esas cosas, qué bagaje el suyo, qué tablas) para que se encuentren en un café y la charla avive las ascuas del romance y queden en verse de nuevo: hablamos, nos vemos otro día, tengo tu teléfono todavía, me ha encantado verte, te echo de menos, un beso. Aparece (cuando el cuento finaliza) una finta teológica, un descuido de lo terreno y un hermoso (creo yo que hermoso) abrazo de lo espiritual, del que resulta una cabaretera reconcomida, algo más tal vez, no doy con el participio exacto, que ha hecho sus oraciones y se ha puesto a bien con Dios. Tengo que hacer unas correcciones. Tengo que revisar esas inclinaciones teológicas.

Ser un teólogo (amateur) no garantiza la existencia de la fe. Ella comparece a su antojadizo capricho. No podemos perseverar en su búsqueda y asegurarnos de que nos penetre y cuaje. Es más, yo mismo (a beneficio creativo) me manejo mejor si ninguna fe me conduce. No sé si entro en la categoría de teólogo ateo o agnóstico: tal vez más de lo segundo, ya que Dios me afecta, me preocupa, me hace sentir una punzada de lirismo. No sé si lirismo será. Creo que me interesa la capacidad del personaje de entrar en colisión con todos los demás personajes posibles. Admiro su ubicuidad. La literatura es un ejercicio de ubicuidad, de plenitud. Claro, es que es Dios, me dice K. ¿Has escuchado bien? Estás en conversación con Dios. Mi teología es narrativa, mi interés es metafórico, le contesto. K., tan atento a lo mío, dice que cuide en no molestar a nadie. Hay quien se ofende con nada y quien tarda en sentirse ofendido o ni condesciende a la comisión de la ofensa, pero al final todos te reprenderán, te dirán que no es asunto tuyo, ya que no crees. Es asunto mío, sin que yo decida eso, zanjo, no hay otro asunto que me entusiasme más, casi ninguno de más entera propiedad. Se ve a Dios en todo o uno cree percibirlo en cada pequeña cosa que se le ofrece. Dios en el verso en el que Kavafis pide que el camino sea largo y que ayer escuché muy bien recitado en la radio, en una emisora que sintonicé un poco al azar, cuando trataba de conciliar el sueño otra vez, tarde, después de escuchar a unos tertulianos sentimentales hacer un panegírico sobre la marcha de Modric y una jaculatoria sobre sus servicios a la casa merengue. Dios también está en la declaración de la renta que estoy a punto de hacer. Dios en el solo de trompeta con el que Miles Davis hace que So what avance y conmocione al que lo escucha. Dios en el ruido que la lluvia hace en la ventana justo ahora mismo, aunque no llueva, creo que me entienden. Dios en la nieve, en el agua de un aljibe, en el pezón de una activista de Green Peace (en cualquiera de ellos, en ambos). Dios (ya acabo) en mi pecho, alojado aquí dentro, como una canción triste o como un ritmo contagioso o como un soplo o como un bramido o como una dulce ofrenda.

Es Dios el que escribe estas palabras. No soy yo quien lo hace. Toda la literatura es obra suya. El cine entero está dirigido por Dios. Lo percibo en El placer, la película que vi anoche. La dirigió en estado de gracia Max Ophüls. Todos los actores, cuando representan el papel que se les encomendó, son el mismo Dios, avenido a recitar lo que otros han escrito, pero esos otros que escriben son él también o son Él también. A Dios, de ese Dios del que hablo, se le pone la mayúscula. Luego están los dioses subalternos, los rudimentarios, los que no alcanzan a emular a la divinidad. Son los dioses accidentales, los que no cuajan, los reciclables o los meramente eventuales. La idea de que Dios haya creado el universo en ese cómputo mágico de días y luego se echara a dormir parece fantástica. Extraordinaria. Inverosímil. No hay argumento más emocionante, además. Viva el Big Bang. Entero. Ese chasquido inconmensurable, esa tos sobrenatural, esa ventosidad milagrosa es obra de Dios. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a nombrar a Dios en serio y en vano, con manifiesta intención zahiriente o con absoluta veneración lingüística. Llevamos toda la vida escuchando la palabra Dios sin que haya en esa restitución fonética propósito alguno de saber qué se dice cuando se airea o la palabra Dios blandida como un martillo, como un veneno, como una fatalidad. No hay un deseable término medio. El término medio feliz de un Dios persistente y locuaz. Uno que de verdad se manifieste, cómo sería eso. Dios ha estado aquí, mira, ¿no te das cuenta? No parece que funcione. O advertir la ausencia de Dios por la evidencia de ciertos signos. O que esté o que no esté en absoluto. Pero también vale la incertidumbre. Sobre esa idea, sobre la incertidumbre, se ha montado todo. Lo de montar es reducir frívolamente una catedral a un castillo de naipes o a una casucha a la que la intemperie va retirando su dignidad sin que nadie repare en evitarlo.

A mi amigo Antonio se le ocurrió darme un tocho escandaloso de cartas que yo les iba enviando a él y a su novia (luego feliz mujer) Auxy. Ahora me doy cuenta de que toda esa prolijidad estaba guiada por la divinidad. No es posible que una sola persona transcribiera todo eso. Dios es el negro. Los caminos de la fe no me son ajenos, visto con calma el asunto. Yo soy de Dios como otros, pero no ejerzo, creo que no hay oficio en mi proceder, no escenifico esa querencia o ese afecto o esa devoción. Por eso no me altera en demasía la idea de que un día, un buen día, caiga en la cuenta de algo a lo que todavía no he accedido y descubra que mi intimidad es creyente o que (definitivamente) no es nada creyente y descrea con más encono del que ahora gasto, descrea casi patológicamente. Es mejor no entrar en los excesos, no caer en esos deslices del espíritu estresado. Se agotan las almas, se obturan, se gangrenan. Incluso prefiero que haya un Dios a que sean muchos y entre ellos se repartan la autoría y la planificación de la existencia. A uno se le acepta y se le habla con otro aire. Si son muchos, cómo saber si nuestra plegaria no acabará molestando a quienes no han sido escogidos para que la escuchen.

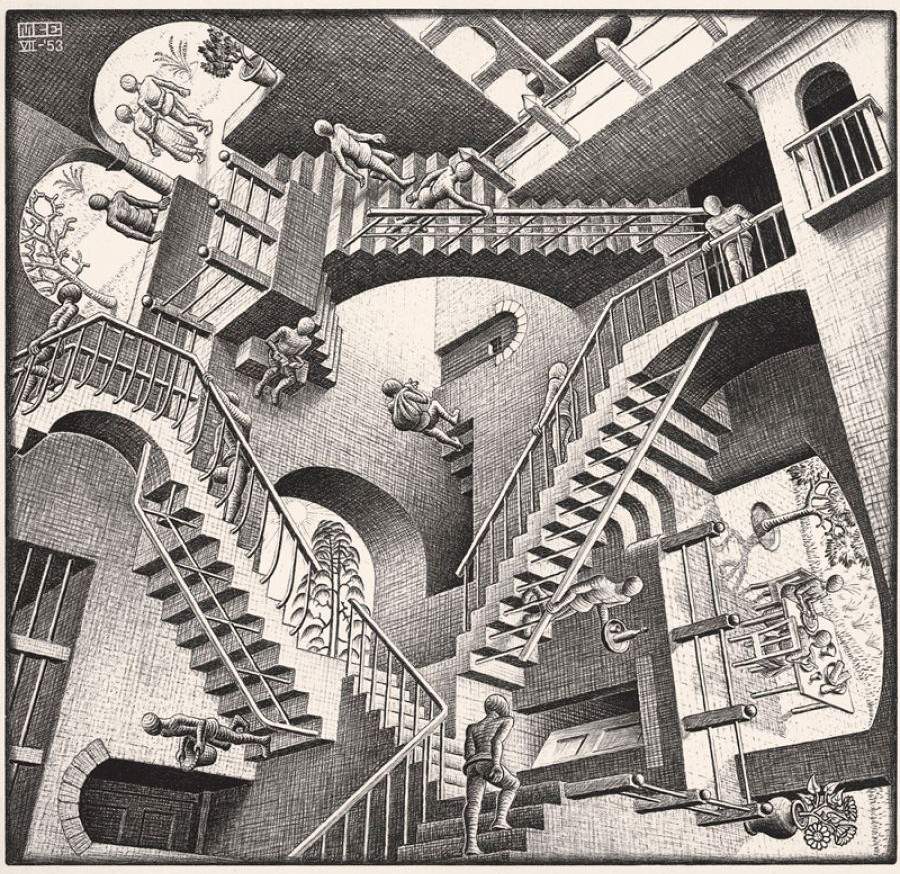

No creo que Dios deba entrar en ese negocio traicionero. El Dios que detrás de Dios la trama empieza (siempre vuelvo a Borges) tampoco es el Dios al que se le pueden pedir cuentas. Nada de pedir cuentas. Nadie es dueño de su existencia. Ni siquiera uno es propietario de lo que es. Es el azar el que gobierna, el que administra, el que al final hace que la trama dure un poco más o un poco menos. Porque no hay trama que dure para siempre. Eso es básicamente el final de todas las historias. Que nada perdura. Que no sabremos si hay derecha del padre. Si la Santísima Trinidad (ese padre, ese hijo, ese espíritu santo) no serán sino el autor, el lector y la trama del libro que se ande escribiendo. Ni siquiera lo sabemos a propósito de So what, la pieza del inmortal disco de Miles Davis (A kind of blue) que escogí para amenizar la soledad de mi escritura. Miles Davis es Dios. Dios toca la trompeta. No hay trompetista más experimentado. Todo está bajo control. Me duelen los dedos. Escribo todo lo rápido que puedo. Tengo algunas piezas a salvo en el zurrón. Dios está en el zurrón: es el zurrón. Yo seré distraídamente Dios mientras escribo este texto y lo habré sido antes, cuando no sabía de qué iba a escribir y algo hizo que las primeras palabras (hay quien opina que se escribe de un solo tema) dieran con las otras (y que ese argumento impregne a todos los demás) hasta el momento actual, en donde avanzo a ciegas, dejándome llevar, a sabiendas de la fragilidad absoluta de la escritura, de su inconsistencia, de su desvanecimiento espontáneo o de su robustez (hay veces en que se gusta a sí misma y progresa con desparpajo inconcebible) o de su intención evangélica o didáctica o meramente discursiva. Porque lo que importa es la tenencia de la divinidad. En eso hemos quedado: en la gracia de su ocupación total y en que no sea yo (qué voy a ser yo) el que a esta hora de la noche (es tarde, creo que va siendo conveniente que cierre y me encomiende al sueño) especula, tantea, dice y se desdice, se envalentona y se arredra.

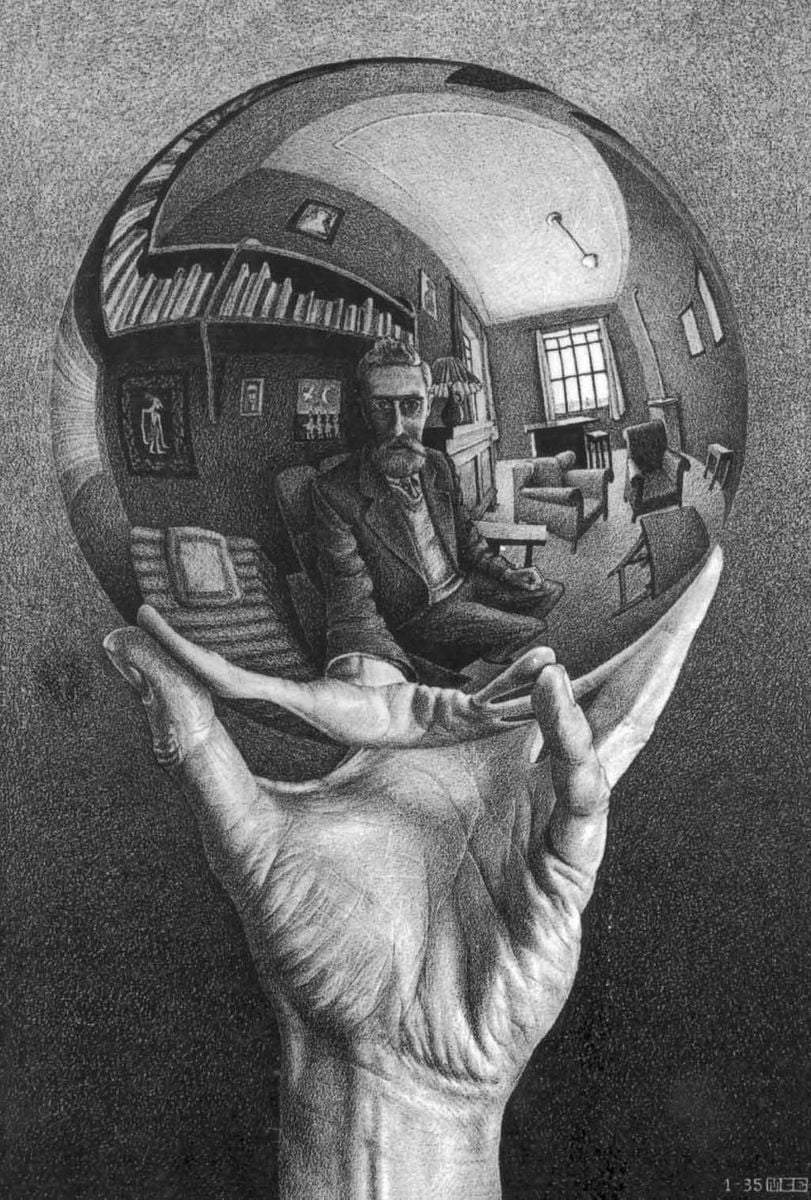

Vuelvo a Borges. Debo decir: me apetece mucho volver a Borges. En “El Aleph”, ese cuento de terror misericordioso, el autor hace que Beatriz Viterbo, su amada fallecida, a cuya casa acude cada treinta de enero reverencialmente, y Carlos Argentino sean primos, al principio, por no caer de bruces en la solicitud de una blasfemia. Borges no aclara, no podría. Se sustancia en ese escamoteo de la verdadera naturaleza de la pasión una convocatoria más trascendente: la de la eternidad, la del infinito, la de todas las grandes palabras a las que el hombre no ha sabido dar una definición satisfactoria y a las que con más ardoroso afán se ha entregado desde que la luz se prendió en su perpleja cabeza. La escritura de “El Aleph” es la de la reclamación de una divinidad que dé sentido (cohesión, esperanza) a la realidad, cuyo fulgor es “intolerable”. Esa imposibilidad de recoger toda la luz en la convexa lujuria de los ojos hace que el propio Borges inaugure un género multidisciplinar y, al albur del ahora, todavía lánguidamente vigente y del que el relato es la expresión superior, la que no será jamás superada, la que dice cuanto debe ser dicho, la que vaticina cualquier cosa que alguien pueda vaticinar de cualquier manera. La hipótesis capital de la trama es ese peritaje del infinito (o de la eternidad o de la perfección) al que se invita a Borges en un sótano de la bonaerense calle Garay, y es allí, en esa residencia vulgar, donde encuentra la totalidad en una pequeña esfera “tornasolada” que contiene lo cierto, lo falso, lo probable y lo improbable, pudiendo dar el desavisado observador con las milicias de Roma en un bosque de la Britania, con cualquier circunstancia del infinito pasado, por lo que Borges ve una mujer en Inverness que no olvidará nunca, ve la nieve, ve un ejemplar de la versión inglesa de Plinio, la de Philemon Holland, ve (soy yo ahora el agasajado por la visión) la tierra que no ha sido pisada todavía y las huellas imposibles de Dios en su secreta urdimbre de tiempo, ve la intimidad de una piedra (ahora vuelvo a usar sus palabras) y la oscura circulación de la sangre. El que escribe tiene ese Aleph a mano. Se le ha concedido manejarse en su fenomenología de la ficción, si se me permite: en la ocupación minuciosa del tiempo cuando cobramos conciencia de que tenemos la propiedad absoluta de la palabra y podemos ser ese Dios primordial y huidizo, y sabemos proceder con la enumeración morosa de todas las cosas que han sido o que son o que ilusoriamente serán. En esa travesía de lo tangible, cuenta lo inefable, creo que puedo sostener esa afirmación. La poesía es la brújula, debe ser la brújula. A Dios podríamos imaginarlo como un poeta secreto, una especie de arquitecto inefable también, pero la visión de la creación, por abrumadora, no puede ser retenida. No sabríamos contener el Aleph si pudiéramos acceder a su contemplación: nos cegaría, haría que se nos abrasaran los ojos, malograría cualquier posibilidad de razonar qué hemos visto, qué nos ha sido concedido. Y no podríamos tener la certidumbre de las legiones romanas ocupando Britania ni veríamos a Beatriz Viterbo en su quinta porteña fatigando unos poemas maximalistas mientras apura un mate. Y, sin embargo, todas esas primorosas cosas están en algún lugar, solicitan que alguien las revise y las cuente. Porque nada ha concluido. Porque todo fluye con indesmayable vocación de eternidad. Porque, ya termino, me acabo de dar de cuenta de que está en mi mano (aunque no sepa) hacer una historia universal de las metáforas, un inventario de todos los milagros que han logrado sobrevivir a la desgracia del olvido.

Conviene concluir. El estatuto de la escritura está gloriosamente zarandeado por las efusiones del espíritu, que es falible, frágil, absurdamente perturbable. De toda esa eclosión de impedimentos, el espíritu sale victorioso. No es así con la belleza, de la que no extrae victoria alguna y se advierte, cuando ha vuelto a la intemperie de la mediocridad, que no está indemne, que ha sufrido, que ha sentido. La belleza es una herida, aunque no se aprecie de primeras y sea más tarde, mucho más tarde a veces, cuando el dolor que causa aflora. Yo estoy herido, no me reconozco si no es en esa herida. Que yo escriba resulta de ese dolor, pero escribir sana, da luz, procura una visión estajanovista, completa y feliz, sobre todo feliz, de la misma existencia. Si algún día, no quiera el muy nombrado aquí Dios, se me retirara la voluntad de escribir o, peor fortuna sería, la escritura careciera de todo lo que me complace y no disfrutara en su desempeño, moriría. Por eso la conclusión de este texto, que es largo y no va a ningún sitio, me ha resultado deliciosa, me ha entregado una alegría de la que carecía antes de que escribiera las primeras palabras. No sé adónde he ido: sé, no obstante, dónde estoy.