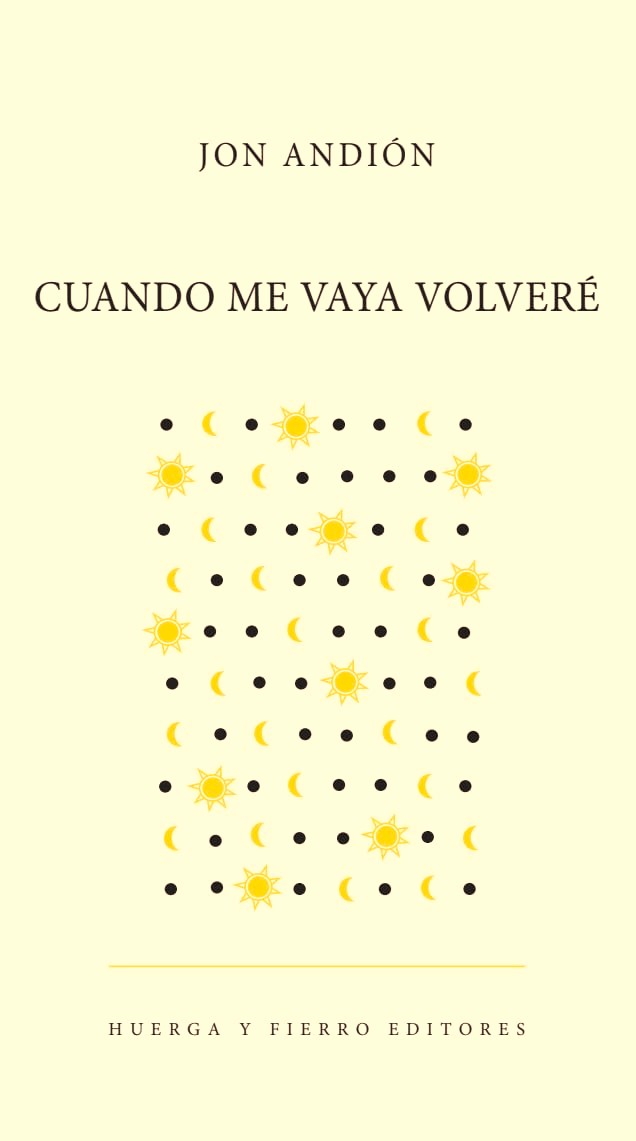

Cuando me vaya volveré

Cuando me vaya volveré

Jon Andión

Ilustración de portada del autor

Huerga y Fierro Editores, 2025

111 págs.

Sumergirse en el libro de relatos Cuando me vaya volveré del poeta Jon Andión es constatar que el poeta es poeta incluso cuando escribe en prosa: de hecho, el autor —tras un espléndido ramillete de cuentos, donde el verbo impera con impecable deleite— no puede renunciar a su voz lírica: el último texto resulta ser un inquietante poema que no solo nos desvela el misterioso título del libro en su verso final —epitafio de ausencias y presencias—, sino que a su vez el propio título del poema (“Los lugares se abren como los nombres ancianos de todas las galaxias”) nos anticipa retrospectivamente —valga el oxímoron— la hilazón que engarza los relatos como cuentas de un collar, pues cada uno de ellos está firmado —escrito a cada instante— por un narrador diferente y desde una localización geográfica distinta, bajo la sombra milenaria de los mitos primigenios. A mi juicio, este poema que cierra el libro sintetiza magistralmente los relatos previos, como el aleph de Borges simbolizaba el punto donde convergen todos los tiempos y todos los lugares simultáneamente. No es extraño, pues, que Andión lo haya ocultado —el poema—también en un sótano recóndito: el rincón oscuro del colofón del libro. Al lector le corresponderá, por tanto, descubrirlo y como en Rayuela de Cortázar tendrá la venia del autor para descifrar el libro por donde le venga en gana. Cabe señalar que el poema mencionado —que no me resistiré a transcribirlo— da también las pautas de por dónde se abisman los breves textos previos: “No existe la conciencia. / Sí existe la conciencia. / Es verdad, existe la conciencia / pero está en una caja / y depende de una fuente. / Somos muchas cosas. / No somos ninguna cosa. / Somos una sola cosa. / Cuando me vaya volveré”. La perplejidad y la contradicción, la duda existencial o el peso inmisericorde de los días, la hostilidad de lo cotidiano y la rutina de la misma hostilidad, pero siempre la afirmación de lo propio… Todo: todo eso y algo más cabe en estos trece relatos y el estrambote que les sirve de coda.

Los enclaves elegidos en Cuando me vaya volveré por el demiurgo que orquesta la multiplicidad de voces —relato, pues, coral y por tanto polifónico— son imaginarios siguiendo la tradición de la novela ruritana —¡oh, sarcasmo temático donde los haya!— y que muy bien podrían todos ellos entenderse como sucursales en miniatura de un Macondo fantasmal como fantasmales son los personajes que los habitan: el parsimonioso sepulturero Ildefonso, los amantes del Instante Juana y Miguel Yetzel, el consuetudinario Valentín, la vieja paciente Calamidad Vencevero, el dandi gigantesco que causa pavor y sufre por ello, una smemfatina —ficticio instrumento de cuerda— fallecida en acto de combate, el Kraken United F. C. —que emula con sorna al sufrido alcoyano del chascarrillo—, el solitario errante Atticus Grant, el farero y su soledad de agua y cielo, el diminuto Imuko y su tarro de cristal o San Ifluviano Místico y sus treinta y cinco cantimploras. En el relato ‘Atticus Grant y el frío’ se nos dice: “Moviéndose, él, como se mueven los fantasmas que saben cruzar el tiempo” (p. 82), en eco de las imágenes espectrales del Pedro Páramo de Juan Rulfo, figura tutelar que sobrevuela el libro.

De los lugares que estos quiméricos inquilinos pueblan (Xichihualteco, Iparacuato, la isla de Bocamanga, Centro Residencial Las Tulipas, Milaselli, Francafedefrancesca, Madrid, Kansas City, Vanguardiero, Mongarte, Parabairo, Huilquíquil), la mayoría son ficticios: fascinante el recurso del neologismo que desarrolla con habilidad el autor. Lo que se nos dice de uno de estos parajes: “Bocamanga, voluntario de los sitios raros para los que no buscan mucho” (p. 36) vale para todos ellos. Incluso las ciudades como Madrid y KC —topónimos de fisicidad real— son también un remedo imperfecto de la certidumbre porque se pierden igualmente en la nebulosa efímera del tiempo y sus precariedades. Se nos desvela lo siguiente: “Yo creo que la K no terminan de ubicarla. La eligieron por extraña y City por certeza, como dice la canción” (p. 74). Así pues, todos estos emplazamientos —sin excepción— son actantes sin sustancia definida, sin contornos precisos, retazos evanescentes y abstractos que dialogan con los vagos transeúntes que los animan: ¿sueñan ellos el lugar o el lugar los sueña a ellos? Otra frase del libro viene en nuestra ayuda: “Cala sueña los sueños de los demás” (p. 48).

De manera que nos encontramos ante un mapa mundi fantástico donde las brújulas y los relojes parecen confundidos en un juego atroz o banal, recordando la dualidad borgiana. “¿Y cómo es vivir sin saltar de mapa en mapa?” (p. 81), se nos interpela también desde otro lado. Narración la de Cuando me vaya volveré signada por lo fragmentario que aspira necesariamente a un objetivo totalizador omniabarcante.

Por momentos asistimos durante la lectura del libro a un exquisito pastiche de la novelística del boom hispanoamericano (entendido sensu lato): el propio autor nos da alguna pista al respecto en el cuento ‘La vieja Cala’, cuando al hablar de la protagonista nos habla de sí mismo (¿o del narrador?): “Algunos días lee la prensa, otros un versito de García Márquez que tiene solo versitos a su manera, una cosita de Don Julio, el cronopio mayor, una dimensión de Felisberto, un dolor de Onetti, un silencio de Basho, una pequeña verdad pequeña y también infinita del Pajarito Juan” (p. 47). O en: “Andaba yo por una calle pequeña e imprevisible de Valparaíso curioso y coleccionista de Neruda (…)” (p. 96). Incluso en el relato ‘La increíble y sin duda triste historia de San Ifluviano Místico y la extraña aventura del vivir’ laten los fotogramas del mejor cine mexicano de Luis Buñuel (‘Simón del desierto’). Pero si hablamos de películas latinoamericanas es imposible no recordar en ‘Los amantes de Iparacuato’ —otro de los textos de Andión— la brasileira Orfeo negro (1959) del francés Marcel Camus, donde el final trágico de los enamorados dota de carnalidad lacerante y urgente el primer encuentro de dimensiones telúricas de ambos jóvenes y su rutilante epifanía: puro Eros /Tánatos.

Por otra parte, la proliferación de diminutivos —propia del español de América— completa el catálogo de referencias en este sentido.

Asimismo, la complicidad con Monterroso no puede ser más irónica al llevar al extremo su célebre microrrelato ‘El dinosaurio’, como podemos “leer” en el cuento ‘La vez que fui a verte pero no estabas’ —el reptil prehistórico ya ni siquiera se encuentra allí, dejando un inconmensurable vacío— si bien el silencio que nos propone el autor también recupera el espíritu del músico John Cage y su obra 4’33»: dado que el compositor defendía que el silencio puro no existe podemos, pues, “escuchar” la decepción del protagonista del cuento en su visita fallida. De tal modo que, si no fuera porque la colección de relatos es vibrante, estaríamos tentados a manifestar que el susodicho texto es el más elocuente de todos. Y esa visita —infructuosa— será reincidente y contrariada de nuevo ya que como el autor se cuida de advertirnos: “Cuando me vaya volveré”. Efectivamente, ese perpetuum mobile ad infinitum se convierte, pues, en una idea recursiva creando un bucle literario que replica el llamado efecto Droste. ¡No se puede decir más con menos!

El hecho de que el relato silente (que no mudo, insistimos) sea el elemento axial —o casi— del libro, emparenta a este estructuralmente con un poemario de Andión que llevaba por título ‘El Calor Oculto de las Cosas Rotas’ (2023): la configuración es asimismo simétrica, y por tanto el cero absoluto como eje le sirve de cesura al libro que ahora nos ocupa. La música, otro de los materiales poéticos recurrentes de Jon, como demostrara en ‘El Sonido del Vigía’ (homenaje lírico al jazzman John Coltrane, publicado en 2018) tiene importancia no solo en el aspecto rítmico y cíclico de la prosa sino incluso desde el punto de vista argumental: nos remitimos al cuento ‘Un clásico desconcierto’ (p. 61), amén de otros guiños que aparecen aquí y allá a lo largo del libro: “Quizás hay un lugar lejano donde se almacenan las herencias y su engarce con la piel, como los viejos blues y los viejos jazz y los viejos boleros y las viejas arias y las viejas milongas y los viejos fados y los viejos tangos como los viejos cantos y los viejos ritos porque nacemos también del fuego hasta llegar aquí” (p. 75, del cuento ‘Kansas City’).

En todos los relatos que conforman la colección Cuando me vaya volveré —no son compartimentos estancos, como pudiera parecer en un principio — se produce una suerte de ósmosis en sus límites permeables. Citemos tan solo unos pocos ejemplos. Ya en el cuento que abre el libro (‘El sepulturero’), el autor nos adelanta un detalle sumamente significativo: “La mudez nadie supo nunca de dónde le vino” (p. 14). Aspecto que cobrará especial relevancia cuando lleguemos al mencionado “cuento en blanco”. Poco después leemos: “(…) se quiebra el silencio en una sinfonía que no existe al otro lado” (p. 37). No se puede ser más expresivo. Por último, el desmesurado pulpo legendario —inspiró fábulas de naufragios— que da nombre al equipo de fútbol en ‘El Kraken United’ reaparece en ‘Metambaleo’: “Bueno, isla, vaya, peñón olvidado de la mano de Dios con forma de monstruo marino sacudido por el viento y tragado por las olas” (p. 86).

En suma, Cuando me vaya volveré es un conjunto de cuentos de un poeta que no solo no renuncia a su condición de poeta, sino que abunda en ella con el ahínco del esforzado creador de “mundos sutiles, ingrávidos y gentiles”. Como bien afirma el escritor Rafael Soler en la contraportada del libro: “Estamos ante un jardín boutique de la palabra: textos osados y pulcros donde mandan el lenguaje y el talento”. Recorramos, pues, con la curiosidad del impenitente paseante el rico vergel “repleto de conchitas, de ramitas y flores minúsculas” que Jon Andión nos propone y que ha sabido hacer germinar con la semilla fértil de la mano sabia del poeta que sueña.