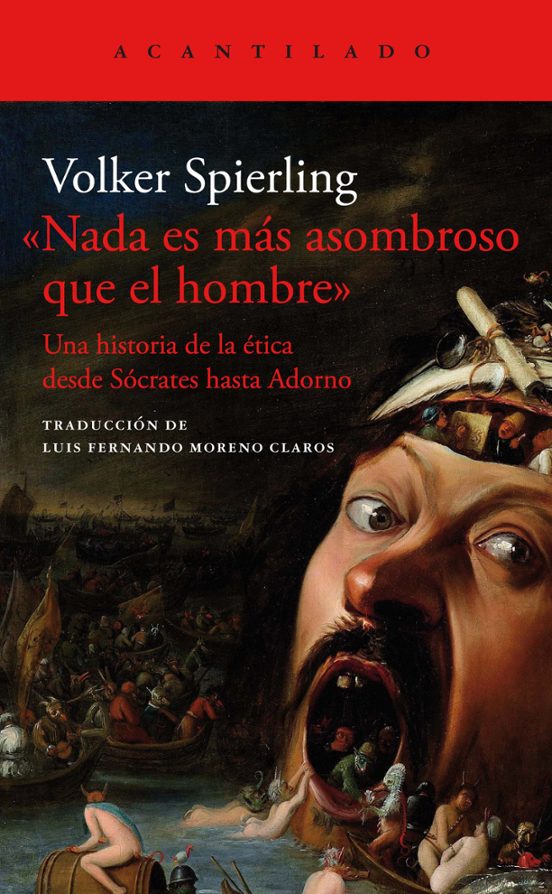

Nada es más asombroso que el hombre

Nada es más asombroso que el hombre

Volker Spierling

Acantilado, 2024

Traductor: Luis Fernando Moreno Claros

Número de páginas: 464

ENTRE LO ADMIRABLE Y LO TERRIBLE: UNA GENEALOGÍA DE LA CONCIENCIA ÉTICA

La aparición en castellano de esta obra de Volker Spierling, a cargo de la editorial Acantilado, trasciende el simple acto de traducción. Responde más bien al intento de restituir al lector contemporáneo el acceso a una palabra intelectual depurada, ajena a la retórica superflua, capaz de plantear con sobriedad y rigor una interrogación radical de la conciencia ética.

Quiero detenerme en algo que quizás puede pasar inadvertido, pero que entiendo que debe ser analizado antes de adentrarse en los pormenores de la obra. Quien confronte esta edición con el original alemán advertirá, no obstante, una modificación significativa en el título: Ungeheuer ist der Mensch ha sido vertido al castellano como Nada es más asombroso que el hombre. Considero que el desplazamiento semántico que aquí se produce no es menor ni puede despacharse como una simple concesión editorial al gusto del mercado o a la eufonía de la lengua de llegada. Antes bien, todo parece indicar que nos hallamos ante una operación interpretativa de considerable alcance filosófico y filológico.

En efecto, el adjetivo alemán Ungeheuer pertenece a un campo semántico marcado por la ambivalencia: designa lo monstruoso, lo desmesurado, lo inquietante, pero también, en determinados contextos, aquello que sobrecoge por su grandeza o excepcionalidad. La traducción castellana opta por actualizar solo uno de estos polos —el de lo admirable—, neutralizando parcialmente la carga de extrañeza y amenaza que el término conserva en la lengua original. Desde el punto de vista de la semántica léxica, no se trata de una mera sustitución de significantes, sino de una reconfiguración del espacio de connotaciones que ya nos debería orientar de antemano en la lectura de la obra.

Esta elección remite de forma casi inevitable al célebre coro de la Antígona de Sófocles, donde el hombre es caracterizado como deinón (δεινός, -ή, -όν): término cuya riqueza semántica ha sido ampliamente subrayada por la filología clásica y la hermenéutica contemporánea. Deinón nombra a la vez lo admirable y lo terrible, lo prodigioso y lo pavoroso, aquello que suscita veneración y aquello que inspira temor. Nos hallamos, pues, ante un caso paradigmático de ambigüedad constitutiva, no accidental, en la que dos valores semánticos opuestos coexisten sin resolverse en una síntesis pacificadora.

Desde una perspectiva pragmática, el nuevo título no solo describe al hombre, sino que lo sitúa bajo un determinado régimen de interpretación: invita al lector a aproximarse a la condición humana bajo el signo del asombro, atenuando —aunque sin suprimirla del todo— su dimensión inquietante y peligrosa. Sin embargo, es precisamente en la tensión no resuelta entre estos dos registros, el de la grandeza y el de la monstruosidad, donde se cifra el núcleo de la antropología ética que Spierling explora a lo largo del volumen. El hombre aparece así como un ser esencialmente equívoco: capaz de lo más alto y de lo más bajo, de la creación moral y de la devastación, de la responsabilidad y de la culpa. Al optar por “asombroso”, la edición española no atenúa lo monstruoso, sino que lo reinscribe en una tradición trágica en la que el ser humano aparece como una criatura capaz tanto de la más alta racionalidad moral como de las formas más extremas de autodestrucción. Desde una perspectiva humanista —compatible con una lectura cristiana de fondo—, este asombro remite al carácter enigmático del hombre: un ser que no se posee del todo a sí mismo, situado entre la finitud radical y la apertura a lo infinito.

Se ha objetado —y no sin cierta plausibilidad— que una obra que presenta la historia de la ética a través de una cuidadosa sucesión de textos canónicos, con una mediación interpretativa deliberadamente contenida, corre el riesgo de adoptar el tono de una guía escolar. Esta crítica procede menos de un juicio filosófico que de una expectativa filológica, centrada en la función explicativa y clasificatoria del texto. Sin embargo, conviene subrayar que el gesto de Spierling, a mi juicio, no refleja insuficiencia teórica ni neutralidad superficial, sino una pedagogía del juicio cuidadosamente diseñada: al reducir deliberadamente su mediación interpretativa, el autor restituye al lector la dimensión poiética de la ética, transformando la lectura en un ejercicio activo de reflexión moral. El propio autor lo afirma con claridad en el prólogo: «He omitido mis valoraciones o conclusiones para permitir a los lectores llegar a las suyas» (p. 13). Lejos de ofrecer un manual meramente introductorio, la obra invita a que cada lector vuelva a experimentar el pensamiento ético como creación personal y juicio propio.

En un panorama intelectual a menudo saturado de lecturas ideologizadas y de marcos interpretativos que se imponen al texto como filtros previos, la renuncia a una exégesis invasiva constituye un acto de honestidad intelectual. Spierling no pretende “explicar” a los autores, ni clausurar su sentido, sino restituir al lector la experiencia directa del pensamiento ético en su formulación originaria, lo cual es de forma implícita una postura metaética. Esta confianza en la capacidad de juicio del lector no es una carencia metodológica, sino una afirmación implícita de la autonomía crítica que toda ética digna de ese nombre presupone.

El recorrido propuesto por Spierling adopta la forma de una genealogía de la conciencia ética occidental, articulada a través de once figuras mayores del pensamiento. Más que una historia de doctrinas, el libro ofrece una secuencia de situaciones espirituales en las que el ser humano se ha pensado a sí mismo como agente moral.

Con Sócrates y Platón nace el examen interior y la formulación de una idea de justicia que no se deja reducir a la convención ni al mero consenso social. La ética se constituye así como interrogación del alma y como exigencia de verdad frente a la doxa. Aristóteles y Séneca prolongan esta herencia desde una ética de la virtud orientada a la formación del carácter y al dominio racional de las pasiones frente a la contingencia del destino. En el estoicismo romano, dicha exigencia moral se abre además a una afirmación universalista de la dignidad humana: para Séneca, «el hombre [es] criatura sagrada para el hombre», lo que funda una ética de la humanidad compartida que exhorta a «cultivar los sentimientos humanos» mientras permanezcamos en comunidad (pp. 108 y 111).

Con Agustín de Hipona se produce un giro decisivo. La ética se interioriza y se dramatiza: el conflicto moral deja de ser un problema meramente pedagógico para revelarse como una herida de la voluntad. El mal no procede de la ignorancia, sino del desorden del amor. De ahí que la historia moral del mundo adopte la forma de una oposición irreductible entre «dos amores», que dan origen a dos ciudades antagónicas: una fundada en el amor de sí hasta el desprecio de Dios (amor sui), y otra en el amor de Dios hasta el desprecio de sí (p. 136). La moral queda así elevada a una metafísica del amor y de la gracia, donde solo la caritas puede reordenar tanto el alma como la comunidad.

La modernidad comparece bajo el signo de una tensión persistente entre el sentimiento moral y la exigencia incondicionada de la ley racional. Hume y Kant encarnan polos opuestos de esta problemática, que Hegel intentará superar al inscribir la moralidad en el despliegue histórico de la razón, hasta poder afirmar que «el espíritu es la realidad ética» (p. 265). La ética deja entonces de ser mera interioridad subjetiva para convertirse en vida objetiva, encarnada en instituciones, costumbres y formas históricas de reconocimiento.

Sin embargo, el siglo XIX quiebra ese horizonte de confianza en la razón histórica. Del optimismo sistemático se pasa, con Schopenhauer, a la conciencia del sufrimiento constitutivo del mundo, y finalmente, con Nietzsche, a la crítica radical de la moral como construcción ilusoria. En la lectura de Spierling, la fórmula «Dios ha muerto» revela la nulidad y vanidad de las verdades metafísicas tradicionales y la inutilidad del mundo suprasensible (p. 322). La ética pierde así sus fundamentos trascendentes y se convierte en tarea abierta, en experimento antropológico: «el hombre es el animal que todavía está por hacer» (p. 323).

Adorno clausura este itinerario desde una reflexión ética marcada por la experiencia histórica de la catástrofe. Tras el siglo XX, pensar moralmente exige no olvidar la posibilidad siempre latente de la repetición de la barbarie. La deshumanización comienza cuando el sujeto se cosifica a sí mismo y, a continuación, convierte al otro en cosa (p. 388). En una civilización dominada por la racionalidad instrumental, los medios —y la técnica como conjunto de medios para la autoconservación— se fetichizan, mientras los fines propiamente humanos quedan oscurecidos: «una vida digna del ser humano» es apartada de la conciencia moral (p. 388). La ética subsiste entonces como memoria crítica y como resistencia frente a la reducción del hombre a mero recurso.

Lejos de ser una antología más, el libro de Spierling funciona como un espejo incómodo. Al despojar al texto de comentarios superfluos, permite que las grandes formulaciones éticas se presenten con una nitidez que puede resultar, por momentos, perturbadora. Allí donde algunos verán una falta de mediación, conviene reconocer un ejercicio de humildad intelectual y una invitación a la responsabilidad del lector.

Nada es más asombroso que el hombre nos recuerda que la historia de la ética no pertenece al museo de las ideas, sino que sigue siendo una pregunta abierta, urgente y profundamente humana. Acantilado ofrece con este volumen una obra en la que el rigor se pone al servicio de lo esencial: la posibilidad de volver a escuchar, sin interferencias, las voces que nos enseñaron —y aún nos enseñan— a distinguir entre el bien y el mal.