El mejor tiempo es el que no necesita ser contado. El mejor día es el que no delata su transcurso. El mejor sueño es el que no permite que se difunda. El mejor amor es del que no se alardea. Vivimos en la velocidad de las cosas, no en su esencia, no en su hondura. Un amigo me dijo que dedicaría el verano (entiendo que no todo, no puede ser todo) a ver pasar las cosas. No será fácil, ya me contará. Siempre está uno buscando razones a todo, hurgando, buscando palabras con las que explicar lo que sintió y lo bien o lo mal que lo pasó. Quiere, sobre todo, afianzar su opinión, convidar a los demás a que la rebatan o a que la refrenden. Se anhela no estar al margen, no pasar desapercibido, pero basta ocultarse, no exhibirse, ni ofrecerse, para que la realidad se apacigüe y cobren un nuevo peso las cosas que antes no apreciábamos. No creo que sea algo que se decida, no es una convicción de la que se parte para afrontar el día. Hay días en los que se prefiere no estar. Quizá sólo por el placer de volver. Deberíamos tener la facultad del fantasma, la de moverse sin ser percibido, la de observar a los otros sin que nadie se percate de nuestra presencia, no es nuevo para mí ese argumento. Existe esa efusión inmediata de apasionamiento, existe el entusiasmo del regreso; tal vez por ver qué ha ocurrido en nuestra ausencia. Si todo sucede como solía o algo extraordinariamente sutil ha sucedido. En el fondo cuesta ser invisibles, por mucho que apetezca. La vida de los fantasmas debe ser de una tristeza inconsolable. No tienen relojes, no tienen con quién compartir la zozobra de las horas, el trémulo goteo de los días, el insostenible vértigo de las noches, pero hay fantasmas a la luz del día: no se arrogan la invisibilidad, ni pasean su zozobra por galerías o por casas abandonadas.

*

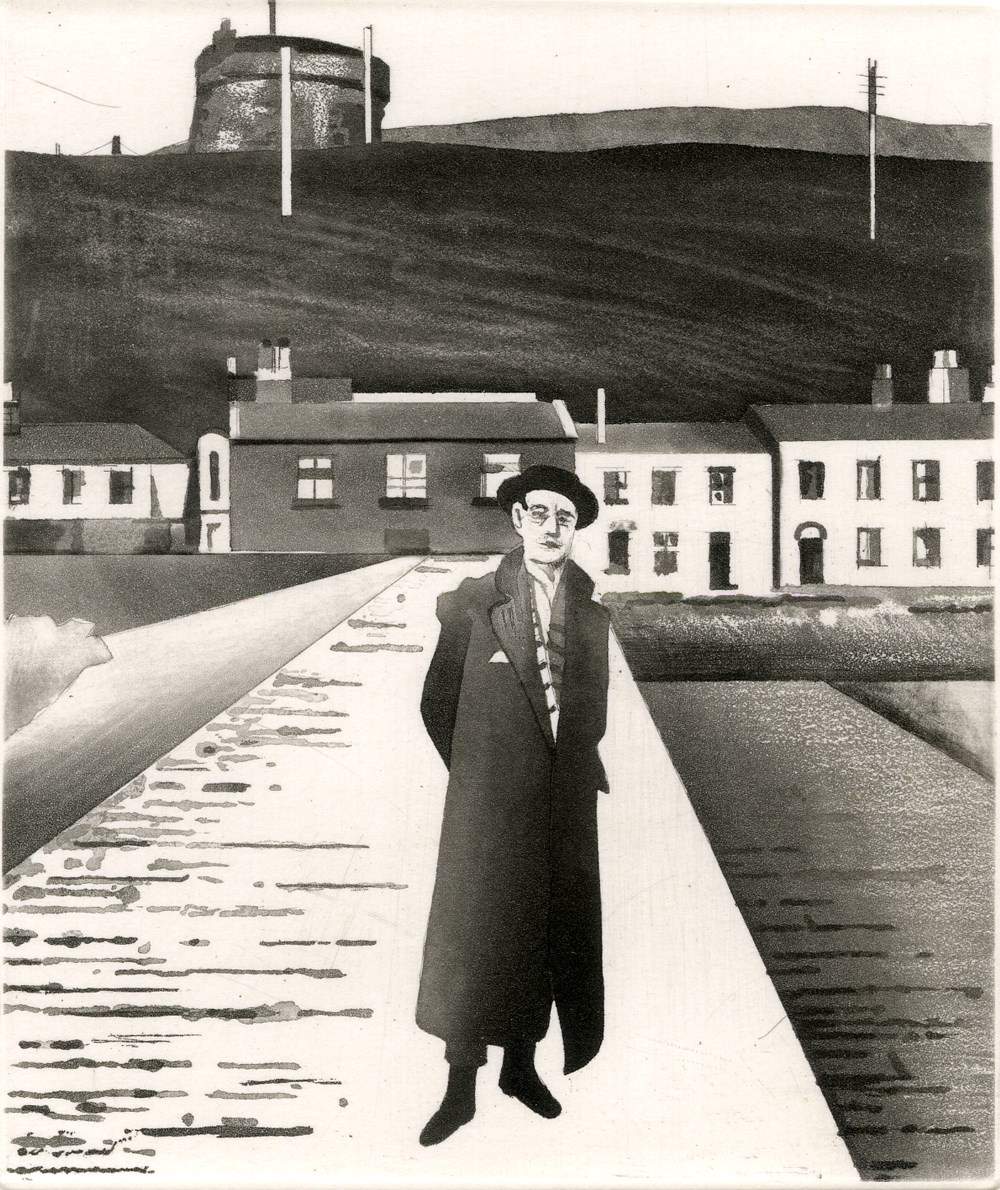

James Joyce hace que Stephen Dedalus se pregunte sobre qué es un fantasma y le hace decir en el Dublín mítico del Ulises que es «alguien que se ha desvanecido hasta ser impalpable, por muerte, por ausencia, por cambio de costumbres». La sustancia del fantasma no requiere el desvalimiento del cuerpo. Los hay que exhiben su entera compostura orgánica, no revelándose en ellos circunstancia que nos haga pensar en la opulencia de la literatura fantástica o en la subsidiaria rama de la de terror. Un fantasma es un ser descontento con la realidad, si buscamos una primera aproximación al hecho mismo de su condición fantasmagórica. Más que una emulsión, esto es, una sustancia en suspensión que no se ajusta a ninguna de las partes que la componen, el fantasma del que quiero hacer aquí unas reflexiones es, a la luz de la ciencia, indistinguible del otro, del figurado en las maquinaciones de la fantasía o del tenebrismo. En el griego vernáculo, en la fundacional φάντασμα, el fantasma es la criatura errante, que no está ni entre los vivos ni entre los muertos, y a la que se puede acceder a través de nigromancias, convocando el vínculo que no han retirado de su memoria y que los hace todavía singularmente humanos. Son las almas en pena, al decir común en la literatura romántica, de la que son residentes privilegiados.

*

La bibliografía abunda en definiciones, pero ninguna del gusto de uno de ellos. El fantasma codicia que se le tenga miedo, confía en que esa autoridad tenebrosa debilite a los vivos, los deje a su merced, pueda perturbarlos con sutiles fanfarrias. Sin embargo, se nos cuenta con oscuro interés que únicamente un fantasma puede ver a otro. No sé si ese vagar sin consuelo es meramente alegórico, ofreciendo una imagen de lo que no posee imagen alguna. Suspendidos en el tiempo, entre lo tangible y lo etéreo, los fantasmas aplauden la máxima de los cuentos que se nos enseña en la escuela, la del inicio, nudo y desenlace. Ellos perviven en un nudo continuo, anhelando a su modo un finiquito que concilie el descanso y les aparte de las moradas de las tinieblas. Los fantasmas no están en este tiempo ni en ninguno al que el hombre haya dado carta consistente: planean abolir el tiempo mismo, urdir una realidad alternativa a la cancelada. No sabiendo con certeza que existan, salvo que se descrea de todo y hasta pongamos en duda que hay una vida después de esta vida, se les trata a veces con mofa, se les viste con esa monótona sábana blanca o acarreando severas cadenas en los pies. La fantasmagoría puede ejercerse en vida, en el trasegar de lo real. Hay fantasmas a los que saludamos por la mañana. Son familiares. Hasta pueden ignorar que ya no pertenecen al mundo de los vivos, aunque tosan, realicen sus humanas evacuaciones y paguen sus contribuciones municipales.

*

Curiosamente, no se les da a los fantasmas predicamento en los textos ecuménicos: negar el purgatorio, los protestantes también los ignoran. Todo vendrá a ser una conveniencia didáctica que unos y otros urdirían para asentar en el imaginario popular la idea de un refectorio donde las almas se acopian de merecimientos para acceder a morar en las estancias supremas de la divinidad. En la Antigua Roma los navegantes, temerosos de que la muerte les sobreviniera en alta mar, llevaban un pendiente de oro como pago diferido a quien recogiera sus cuerpos tras un naufragio y así tener las honras fúnebres precisas. La moneda en la boca del muerto que canta la épica grecolatina tenía la misma función. Caronte, el barquero del Aqueronte, el río del dolor, en su etimología, el de los muertos y el de los espíritus, el que linda con el infierno y cruzan el propio Virgilio y Dante en la Divina Comedia, es el cobrador del frac de la mitología: si pagas, te dejo en paz. De no hacerlo, púdrete. La función de estos ritos es dar un lugar correcto a los muertos. Se teme a los que se invocan, por contrariar la paz a la que hayan llegado; más benévolos, así se infiere de la literatura, son los que devienen a iniciativa propia, curiosos y pacíficos.

*

Quizá los fantasmas de la modernidad sean los que no saldaron alguna deuda que contrajeron y no pudieron sobornar a ningún diosecillo rudimentario e intermedio para que los manumitiera de la condena. Son las almas en pena, las ánimas errantes. Algunos de los mejores cuentos que he leído las contienen. No tienen que ser necesariamente románticos, perturbadores, precursores de la literatura gótica y la de terror. Pedro Páramo, la espléndida novela de Juan Rulfo, contiene el rumor de todos los muertos de Comala. No hay nadie en la historia del que tengamos la certeza de que no sea un fantasma. No son benévolos, ni buscan el reposo eterno o la cristiana sepultura que los redimiría: nada anhelan, salvo perseverar en su errabundia. Anoche volví a leer el Cuento de Navidad de Dickens, tan didáctico, tan entrañable. Sus fantasmas son familiares ya. Como al pobre Scrooge, me visitan y me dan un paseo por la vida. La literatura hace más soportable que no haya respuesta a la pregunta que formula Stephen. Al fantasma le incumben los sueños, que son la representación de toda su vigilia insoportable. A los vivos, tan ocupados en el oficio de no abandonar el hilo del tiempo, a veces nos da por verlos como una parodia de la muerte, tomada jocosamente, convertida en chanza o en cuento de adolescentes; otras, más grave el gesto, con mayor respeto su atención, los miramos (es un decir) con pavor ancestral, con infinito asombro.