A Araceli Antrás

La idea de ver sin ser visto tiene similitud con la de hablar sin que te hablen. Escribir es una apnea en la que no se precisa conversación con el agua, que es la soledad o el silencio absolutos. Se inmiscuye uno en lo ajeno, se arroga ese mirador aséptico, pero mirar duele, respirar a oscuras duele. Leer es mirar con los ojos cerrados. El aire trama su conversión en agua y tú respiras con el cuerpo entero. Es la imaginación la que conduce las palabras, que no siempre elucidan un significado y se trenzan y destrenzan a su antojadizo capricho sin que el que habla o el que mira sepa de lo hablado o de lo mirado. Ejercer ese furtivo oficio de tinieblas es la esencia misma de la literatura. El que escribe, lee. Quien lee se erige escritor. Lo que importa es tener todas esas ventanas abiertas y disponer de un lugar desde donde participar en lo que dicen.

La naturaleza de la ventana consigna el imperativo de que se mire a través de ella. Más que cerradas, se las prefiere abiertas sin pudor, pidiendo que se las atienda. Las hay, sin embargo, que reclaman otro tipo de atención. No importa el objeto que movió a que se colocaran en donde están, no es importante el lugar al que se orientan. Es la ventana a la que se le ha extirpado su oficio y funciona como un cuadro al que se le dispensa una intención placentera. Es la ventana considerada como un objeto artístico. Casi como una extensión del ojo. Podría estar cegada y tendría el mismo efecto estético. No se busque qué paisaje está volcado detrás, cuál luz impregna el aire o si el cielo que se aloja al fondo estalla de azul o incomoda de puro gris o quienes viven detrás de ellas se abrazan o están quietos, si no hay nadie y son unos muebles los únicos intervinientes en ese paisaje sobrevenido. A veces, al andar las calles, vemos ventanas que nos apasionan enteramente. Captan nuestro interés, nos conmueven o nos incitan a pensar en lo que hay tras ellas. Contrariamente al uso clásico, miran de forma inversa. Es lo que está dentro lo que anhelamos conocer. No son las que desde su interior convidan a que nos asomemos para observar esas calles. Ventanas incitadoras, ventanas comidas de intriga. Como si urgieran al ojo a que se detuviese y realizara su antigua labor de barrido. Como si le pidieran que se ocupara de contener la luz, no de captarla, ni de traducirla. Hay ventanas desde las que miramos hacia afuera y otras, menos ingenuas, desde las que miramos hacia adentro. El ojo hace de indiscreto. Ni se le ocurre pensar (los ojos piensan) que pudiera haber otra cosa que no fuese mirar hasta el hartazgo. Mirar con intención de que mirar sacie. Se solazará el ojo si da con el asombro anhelado. Es el ojo el que festeja. Es a él al que le incumbe toda esa prestidigitación de la luz.

Araceli me dijo una vez que amaba las ventanas. Miraba una que daba a su acogedor jardín, pero pudiera haber sido cualquiera, la más inverosímil, la de menos apresto, la que no sugiriera que algo hermoso sucediera detrás. No le hice entonces el aprecio debido, pero he pensado en eso que me confesó y he tratado de comprender cómo se puede profesar amor por ellas. No es que me extrañe. El amor es un prodigio al que se acerca uno siempre a tientas, balbuceando, novicio y feliz. Se puede amar a un extraño o dejar de amar a quien vemos a diario. No hay asunto que haya ocupado más páginas en el cine o en la literatura. No todas las ventanas inducen a que las amemos. No existe un prontuario al que aferrarse, ningún protocolo fiable. Creo que no hay ni bibliografía al respecto. No, al menos, la bibliografía que yo desearía: la sentimental, la que anhela ahondarse, la que se impregna o la que perdura. Se ama una ventana cuando se ama mirar. Lo que fascina de ellas es que surten de miradas nuevas. No se agotan, no incurren en la repetición. Que sean discretas o indiscretas no depende de lo que exhiban sino del ojo que las escruta. Que engolosinen o hastíen estriba en la voluntad de quien se adueña de ellas y las interroga con menesteroso afán, entregado sin reservas a apurar su ofrecimiento de vida.

Fotografiar ventanas es un acto filosófico: obliga a olvidarse de lo que ofrecen y hacer que el observador se fije en la ventana misma, en la ventana tautológica, en su ubicación, en el modo en que se abre al exterior o se pliega hacia adentro. En cierto modo, la ventana exige que pensemos en ella al modo en que un fotógrafo, al encuadrar, desestima lo que no le interesa y se aplica en atrapar una de las partes, sólo una de las muchas posibles, que le convidan a mirar. Decía Borges que todos éramos teólogos. También somos fotógrafos. Al mirar, en el hecho de fijar la vista en algo y esmerarse en lo observado, barremos los objetos, los pesamos, les damos la coherencia que no tienen. Cada vez que alguien mira por una ventana está haciendo una fotografía. Somos polaroids, locas, incansables, buscando la instantánea perfecta.

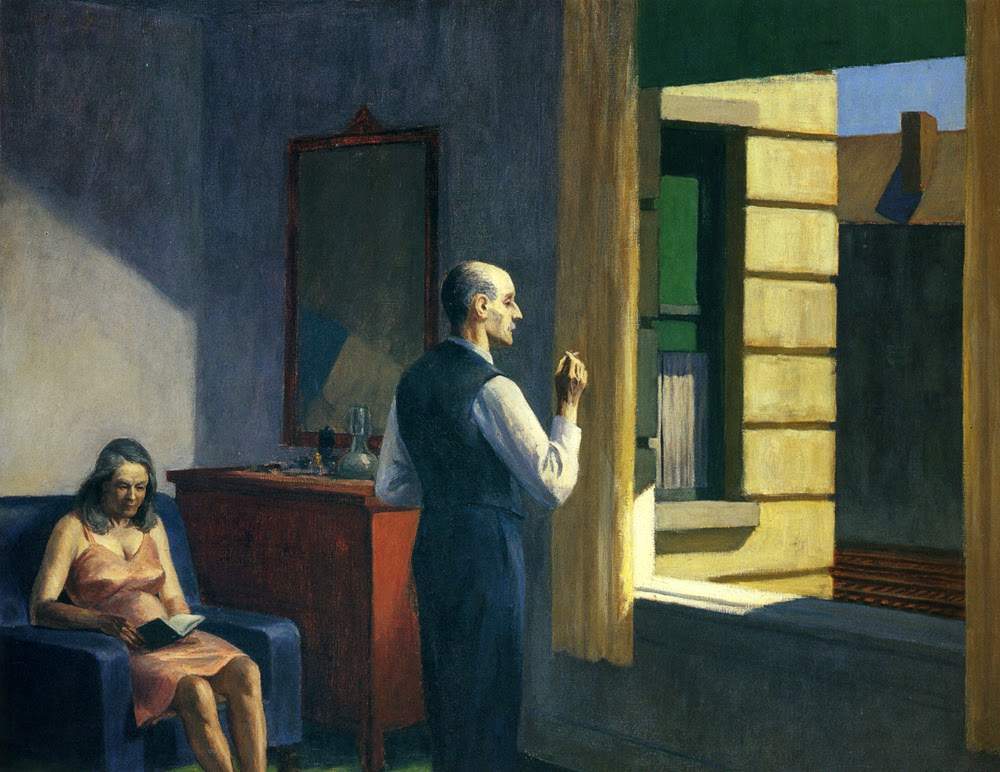

Hay muchos aprendizajes que se dan por hechos. Uno de los que no acaba siempre de cuajar es el de mirar. Al modo en que se nos enseña a hablar, debería existir una didáctica de la mirada. Lo sugerido debe ser desencriptado, lo oculto anhela revelarse. En los cuadros de Hopper suele haber alguna mujer, vestida con un camisón, leyendo sin que nada parezca alterar su quietud, esa especie de armonía que se produce cuando la lectura te abduce. También hay hombres que miran a través de la ventana y fuman. Se podría retirar a cualquiera de ellos de la pintura sin que el resultado se viese afectado. La escena se fragmenta en dos, la historia que pugna por ser contada podría escindirse en dos. El modo en que él articula el brazo para fumar informa de una distinción que desentona con la austeridad de la habitación del hotel junto al ferrocarril. No sabemos qué esperan, ni adónde van. Sabemos que están en silencio o que la luz los baña casi cegadoramente. Las ventanas, en Hopper, son personajes que desempeñan una función en la narrativa del cuadro. Lo que crean es la ilusión de que existe un antes y un después. Más que una obra pictórica, Hopper hace una fotografía. No hay diálogo, no interesa que hablen. Hay una soledad enorme dentro de la habitación, una tristeza tangible. El argumento de esa tristeza lo extrae el observador. Nada es triste: nosotros le añadimos la tristeza.

Me consuela pensar que hay paisajes que me aguardan. Algunos, cuando al fin los veo, me perturban, hacen que sienta el pudor de quien contempla lo que no debe, a escondidas o sin permiso. Creo que esa claridad absoluta debe afectarte muy hondo, conmocionarte, hacerte pensar en lo irrelevante de tu presencia. Esa es la idea sobre la que se edificaron todas las grandes catedrales de la antigüedad, la de hacer que el visitante (el creyente o el descreído) se sintiera pequeño y alzara su vista a Dios y comprendiera que la verdad está ahí arriba. Hay paisajes que te oprimen el pecho o te picotean el corazón. Piensa uno en la grandeza de la creación, en la majestuosidad de la luz, en la sublime contundencia de los colores. En esa epifanía profana, el alma trasciende, muta, se impregna de belleza. Porque es la belleza quien nos visita: lo hace mansamente, sin alharacas. La naturaleza es vehemente, no se arredra jamás, se ofrece con pureza. Si uno cierra los ojos delante de esa ventana, el paisaje perdura, no se rebaja, no desaparece. Está incrustado. Estar sin que se nos vea. Mirar sin que nadie sepa que lo hacemos. Como si robáramos algo. Como si temiéramos que toda esa belleza no es cosa nuestra y alguien pudiera arrebatárnosla antes de que la hubiésemos apurado enteramente.

Uno mira a escondidas sin que el rubor lo delate, escoge el momento, templa los nervios o los aparta y se yergue, un poco nervioso y un poco azorado, tras una cortina, en una ventana del patio vecinal o tras una puerta, a salvo de que lo descubran, en la intimidad, paciente, orgulloso de esa clandestina atalaya. Consciente de que está obrando mal y que habrá gente a la que se hiera, pero decidido, en una especie de trance gozoso, exquisito a veces. Nunca hay prisa, no es buena la prisa. El que mira sabe que lo ha hecho antes, sabe que lo hará muchas más veces. Le urge saber, procurarse una revelación, fijar a la trama de su indagación una capa nueva, un delirio o un decaimiento. No habría palabras con las que justificar la osadía. Ninguna, al menos, que consuele a quien ha visto vulnerada su intimidad. No sabría qué decir, no habría una disculpa razonada con la que despachar el apuro y seguir con sus cosas. Hace falta mucha fuerza de voluntad para ese ejercicio malsano. Se dispone de ella, se va adiestrando la mirada con el tiempo, se buscan las palabras que apacigüen a la conciencia, se adquiere el esmero y el tesón, la firme convicción de que no hay mal alguno en este vicio, el de mirar, costumbre antigua y sin duda documentada. Hay deseo en invadir la propiedad ajena, en entrar a hurtadillas, en pisar sin delatar el paso, en apostarse en un apartado bien elegido y esperar a que la acción transcurra. Es lo que hacemos cuando empezamos una novela o una película o cuando alguien nos confía un chisme, un rumor que recogemos con entusiasmo y después decidimos si airearlo o no, si hacer como que no nos lo ha contado o, al difundirlo, darle más cuerpo de relato, por si decae y no convence. Perversión no es. La propia palabra, al pensarla, repugna. No se satisface siempre un apremio de la carne. Cuento todo esto en «Mala fe», mi último libro, mi primera novela. Sin darme cuenta, me he metido en ella. Lo que aquí razono (no sabré si es razonar o será otra cosa, menos pensada) es su pulso, la esencia de su trama, que es la de un señor que vive para mirar, contada muy expeditivamente.

Uno cree que la educación que ha recibido le excluye del morbo de fisgar, de vulnerar la intimidad ajena, pero en cuanto se abre una ventana en mitad de la noche y la oscuridad regala un punto obsceno de luz en donde la vida se exhibe en su más privado alarde se pierden los modales, abrazamos impudorosamente ese regalo inesperado o buscado. Por eso Jeff, el personaje que protagoniza James Stewart, en la canícula del verano del Greenwich Village, postrado en una silla, se convierte en el voyeur por antonomasia, en esa especie de espectador inevitable de las cosas que les pasan a los otros. Las razones por las que «La ventana indiscreta» sigue siendo fascinante no son exclusivamente cinematográficas. Jeff, pierna rota en ristre, desocupado y sensible, cree haber visto algo o lo ha visto y desea una confirmación. En el fondo, acaba deleitándose en su intimidad perfecta, en su atalaya lejanísima. De ahí que se encomiende la vigilancia, ese inmiscuirse que tiene un poco de atrevimiento y otro de riesgo. No mira para algún tipo de regocijo sensual, no hay nada que le anime a personarse como espectador de una función a la que no ha sido invitado, pero las ventanas están abiertas, la ola de calor hace que lo estén, y él se ha erigido en depositario de un acto terrible. Acude el morbo puro, profano y hasta peligroso. Ahora el morbo es de naturaleza digital, entra en el corazón del sistema y descubre otras vidas detrás de la pantalla. Todo es de una asepsia encomiable. Es como una webcam oculta, inocente y culta, que escrutara lo ajeno y nos lo ofreciera sin disimulo, sin el protocolo de la moral, en una perspectiva sucia, en una ficción empotrada en lo real, sustentada en la intimidad de lo real, con su trama sórdida o limpia o frívola de lo real. En el fondo, lo que agita este vicio, es el hambre de historias. Ha sido dicho y escrito muchas veces: estamos hechos de historias. Sobre las imágenes cabe la excitación física, para quien así lo decida, y también la fiebre narrativa: asistimos, sin ser vistos, al teatro fantástico de la verdad o de lo que deseemos que sea la verdad, la que no está adulterada al saber que es observada, la que se exhibe sin aristas, sin doblez, creyéndose a salvo de un público. También la literatura se provee de voyeurs, de mirones, más castizamente: da lo privado ajeno, exhibe su costra y su tragedia, su flor aún esplendorosa y su lozano ánimo sin fractura. Hace unos días volví a sentarme delante del voyeur Stewart para contemplarle a él, a todo lo que muestra y a todo lo que oculta. Como me dijo mi amigo Ramón Besonías a propósito de la mirada y de la lectura: somos lo que leemos y lo que no, lo que escribimos y no escribimos. Y también, por extensión, somos lo que no sabemos. somos lo que deseamos. Y las ventanas, requiriendo que las abramos y permitamos que la luz ejerza su glorioso trabajo.