Beethoven y Galdós. Vidas paralelas

Beethoven y Galdós. Vidas paralelasMarta Vela

Editorial Verbum

206 páginas

Música literaria y literatura musical como simbiosis de dos genios: Beethoven y Galdós. Vidas paralelas, de Marta Vela

Es una discusión antigua la que defiende la asociación entre las diferentes disciplinas como forma de enriquecimiento espiritual en el ser humano. Precisamente su antigüedad denota la importancia y universalidad de la demanda, si bien continúa escuchándose y obedeciéndose muy tímidamente por parte del individuo en concreto y de la comunidad en general, empezando por las propias autoridades políticas sean del signo que sean. Debe ser verdad aquello de que cuanto más formada esté la población, más crítica será con los gobernantes; algo que a éstos les asusta, dada a su tendencia a prevalecer a toda costa en sus cómodas poltronas.

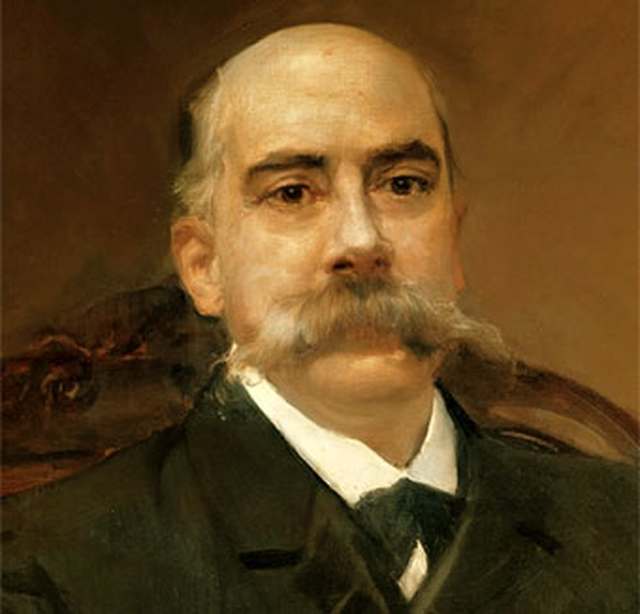

Por ello, es más crucial que nunca la formación humana a través de los valores presentes en cada ámbito. Y por eso también es bien necesario un libro como el que ahora abordamos, y que contiene lo mejor del ser humano personificado en dos estandartes de la cultura literaria y musical: Ludwig van Beethoven y Benito Pérez Galdós. Nos estamos refiriendo al volumen Beethoven y Galdós. Vidas paralelas, de la directora de orquesta, pianista, pedagoga e investigadora Marta Vela (Coslada, 1985). Su juventud no ha sido obstáculo para cultivar tantos y distintos campos, lo que la pone también como ejemplo de esa formación humanista que aquí reivindicamos.

Publicado por Editorial Verbum, el libro de Vela ahonda en el estudio del mencionado compositor germano y del escritor español, trazando caminos convergentes. Esta asociación podrá resultar sorprendente en un primer momento pero, a medida que el lector avance en sus páginas, descubrirá que resulta absolutamente adecuada, preguntándose cómo no se ha abordado este estudio antes. El libro no sólo profundiza en los intereses filosóficos de ambos autores —representativos de sus espíritus críticos y éticos con el mundo en que vivieron— sino que demuestra la presencia en sus trabajos de esa identidad. Beethoven, acercándose desde la música a lo literario y Galdós, desde lo novelístico a lo musical.

Vela ilustra su narrativa con el acompañamiento de fragmentos epistolares y de distintas novelas, así como de imágenes procedentes de extractos de partituras, litografías e instantáneas de época con las que sumergirnos en la atmósfera del tiempo y de los genios estudiados. La obra se completa con dos códigos QR, desde los cuales consultar y disfrutar con la audición de las obras mencionadas, tanto desde Spotify como YouTube.

En el capítulo 1, Música y narración, se nos introduce en el interés de Pérez Galdós por la música desde el ámbito literario. La conjunción de ambos dará lugar a la ópera, precedente del cine como espectáculo creativo más completo. Según Vela, “uno de los primeros amores madrileños del joven Galdós fue el Teatro Real y todas aquellas obras representadas entre sus regios muros desde el otoño de 1862, fecha de su llegada a la Villa y Corte, ‘una colmena gigantesca donde zumban cuatrocientos mil abejorros”. La autora nos informa de aquellos autores y obras literarias que, aunando música y narración, influyeron al escritor canario en su estilo novelístico, como Charles Dickens y su obra Pickwick Papers —que Galdós tradujo—, León Tolstói con su Sonata a Kreutzer, Gustave Flaubert y su Madame Bovary y, sobre todo, Honoré de Balzac con Le cousin Pons o Ursule Mirouët. Estas lecturas de formación supusieron la forja de nuestro autor, apreciándose en sus escritos un “progresivo aumento de la música como herramienta de descripción psicológica, aportando una dimensión de realidad a la narración, no sólo en el perfilado de caracteres y escenas, sino, también, en la configuración del punto álgido del relato, que haría coincidir con la máxima intensidad expresiva de un determinado fragmento musical, a semejanza del lenguaje operístico”.

Galdós atribuía a la música “una suerte de preeminencia sobre el resto de las artes” y ello se puede comprobar en la lectura de su obra, donde la ópera o la música de salón “saltaban de la partitura a la novela para intensificar su ritmo narrativo”. En el ámbito puramente musical, se describe la admiración de Galdós hacia Beethoven “por la profunda complejidad de su obra, tras la que subyacía un admirado ideario político-social, fundamentado en los valores ilustrados”. Así, “la música de Beethoven en la obra de Galdós se haría más acusada con el paso del tiempo, conforme el aumento de la carga simbólica del periodo espiritualista”. En El caballero encantado, puede leerse: “Gran psicólogo es Beethoven y portavoz ecualitario del humano dolor, exhalado de las almas humildes como de las que se tienen por linajudas…” El interés por el compositor germano vendrá alentado por aquella otra faceta desconocida en Galdós para buena parte del público general: sus “trascendentes experiencias musicales como espectador, crítico, pianista dilettante y, finalmente, en puertas de su vejez, como estudiante de armonía y análisis”. Según Vela, Galdós afrontó como “intérprete aficionado” las sonatas para piano de Beethoven y ello sin duda le llevó a efectuar las asociaciones simbólicas de tipo musical en sus escritos.

A fin de profundizar en el estudio práctico musical llevado a cabo por Galdós, el capítulo 2, Galdós, pianista dilettante, arroja luz sobre el inicio del interés del escritor hacia este arte —junto a otras como la pintura y la literatura—, surgido de forma bien temprana. En concreto, escuchándola de las manos de su hermana Manuela, “que tomaba lecciones particulares en casa, según la arraigada costumbre de la burguesía europea de la época”. Si bien parece probado que Galdós no recibió clases de piano en la infancia, “era capaz de tocar determinadas piezas asequibles con suficiencia, pero sin alardes de virtuoso”. Lo demuestran los hijos de Millares Torres, maestro al piano de Galdós, afirmando: “había llegado a tocar, de oído, con ejecución admirable, el piano”. En concreto, mencionan el adagio de la Sonata número 28 de Beethoven. Para Vela, dicha pieza “reúne todas las condiciones para el éxito del aficionado”. La época dilettante de juventud de Galdós le permitiría una amplia profundización en la materia musical, en detrimento de sus estudios jurídicos, carrera que acabaría abandonando. Resultado de “su libre formación, fundamentada en la asistencia a óperas, conciertos y soirées”, son sus críticas operísticas en el diario La Nación entre 1865 y 1868. En libros suyos como Bodas reales se habla de los melómanos que “flaneaban” por Madrid atentos por cuanto acontecía en el panorama musical, a imagen del propio escritor. Galdós fue crítico con el “atraso musical patrio” a finales del siglo XIX —achacándolo a los políticos de su tiempo y al cainismo o envidia española hacia quienes podían despuntar en esta disciplina— pero también mostró su “entusiasmo” por la ópera hecha en su país. Vela apunta más datos igualmente valiosos, como el alquiler (1874) y posterior adquisición (1875) por parte de Galdós de un piano que acaba en su domicilio santanderino de San Quintín —como demuestran las instantáneas aportadas de la estancia en vida del escritor—, a la vez que recibe clases de piano por parte de José Aranguren en la madrileña Plaza del Progreso —actualmente denominada como Tirso de Molina—. Se apunta la conciencia de Galdós sobre sus propias limitaciones al teclado, incluyendo una carta llena de sentido del humor dirigida a Joaquín Malats. En ella incluye a su sobrino, que le acompañaba en ese aprendizaje pianístico: “Tocamos, digo, degollamos, el andante del Septeto [Septimino] de Beethoven […]. También […] descuartizamos con alevosía y ensañamiento al buen Pergolese”. Vela apunta a una posible percepción del piano como instrumento ingrato por parte del canario a través de la descripción que de él hace en algunas de sus obras. También la autora ofrece la posibilidad de conocer aquellas piezas musicales que el escritor escuchó mediante la lista de programas ofrecidos por la Sociedad de a Conciertos de Madrid, de la que Galdós era socio y a cuyos conciertos asistía. Así lo explica él mismo en el artículo La música, publicado en La Prensa en 1886: “Gracias a ella nos hemos ido familiarizando con todo el repertorio clásico de música sinfónica hasta tal punto, que bien podemos jactarnos de conocer a Beethoven casi lo mismo que se le conoce en Viena”. Así, se escucharon del alemán sinfonías como la Pastoral y la Novena o fragmentos operísticos de Prometeo y Egmont. También otros compositores y obras fundamentales como El sueño de una noche de verano de Mendelssohn, la Rapsodia húngara de Liszt, Las siete palabras de Haydn u oberturas de Weber como la de Der Freischütz y de Wagner como Tannhäuser; no obstante, sobre estos pesa la admiración de Beethoven: “Luego viene el gigante, el que con inspiración indómita trastorna todo el edificio musical y vuelve lo de arriba abajo […], el más grande de los músicos”.

Si bien fue “encumbrado después como pianista de altos vuelos sin apenas instrucción”, Galdós también “hubo de sentir la necesidad de superar su condición de amateur en otros aspectos del conocimiento musical como el estudio teórico de su lenguaje, “los prolegómenos de la composición musical”. Así, aprendió los conceptos básicos de la armonía con el compositor Manuel Manrique de Lara —la autora de este estudio ofrece algunos fragmentos epistolares que así lo demuestran—. También Galdós copió partituras como forma de avanzar en la comprensión del lenguaje musical, conservándose algunos de estos manuscritos del escritor.

En el capítulo 3, Beethoven y Galdós, Vela refiere a la importancia creciente que Beethoven va cobrando no sólo en vida sino tras su muerte en países como Francia y España. Aun así, se indica cómo Galdós “no cesaría de exigir a Gaztambide, director de la Sociedad de Conciertos entre 1868 y 1870” más obras del compositor alemán. En 1886, “el escritor se jactaría de conocer la integral de las Sinfonías y buena parte de las Sonatas para piano de Beethoven”. Incluso durante su viaje a Alemania “lamentaría no haber podido desembarcar para visitar la casa natal de su héroe musical más preciado”. Así mismo, se retoma la relación entre Galdós y Malats, indicándose a través de la correspondencia entre ambos cómo el músico quiso traducir al lenguaje operístico la novela Marianela. Galdós afirma en una de esas cartas de 1903: “Nada envidio tanto como la dicha de interpretar a Beethoven, de penetrar en él, y de sentir de cerca tan hondas ansias, la intensa alegría y el sublime divagar de aquella grande alma”. Beethoven figura en volúmenes de los Episodios nacionales como Bodas reales (“…hacía mención de las grandes obras sinfónicas, y soltaba como una bomba, produciendo estupor y escándalo, el endiablado nombre de Beethoven”) o Narváez (“es precioso oír tocar a Guelbenzu las sonatas de ese Beethoven… Oirá usted la mejor música que se ha escrito en el mundo”). Ya en su etapa final, Galdós “se atrevió a teorizar sobre la asociación entre música y narración, inspirado en la tensión psicológica de la obra beethoveniana”. Ejemplo de ello lo encontramos en Alma y vida (1902): “tracé y construí la ideal arquitectura de Alma y vida, siguiendo, por espiritual atracción, el plan y los módulos de la composición beethoveniana”. También en Amor y ciencia (1905), “donde Galdós presentaba sobre las tablas un pasaje de la Novena Sinfonía”. No obstante, una de las obras galdosianas donde aparece la música de Beethoven y que más impresiona es La razón de la sinrazón (1915), donde la música del compositor es vilipendiada en un café durante la Gran Guerra debido al odio que suscita lo germano con motivo del conflicto bélico.

En el capítulo 4, La desheredada y The Tempest, Vela continúa siguiendo el rastro de Beethoven en la obra de Galdós. En su novela La desheredada (1881) el escritor “ofrece la descripción casi completa de una de las obras para piano de Beethoven, la Sonata en Re menor Op. 31 n. 2, inspirada, a su vez, en The Tempest de Shakespeare”. Así y “a modo de director cinematográfico, Galdós sincroniza el monólogo interior” del personaje de la marquesa “con la música de Beethoven”. Vela lleva a cabo un minucioso y creativo análisis de determinados pasajes de la obra, asociándolos con las características de distintas formas musicales y acompañándolos de fragmentos de partituras, como en otros capítulos del libro. Por ejemplo: “…la ausencia de la hija fallecida se revela en introducción lenta, como en la sonata Kreutzer”. O: “Un último detalle descriptivo acerca del primer movimiento remite a la súbita aparición de un pasaje de recitativo, con espressione e semplice, pálido recuerdo del lenguaje operístico…” Galdós es también preciso en el empleo del lenguaje musical, lo que denota sus conocimientos en este ámbito: “Descansa el motivo sobre blandos acordes, y este fondo armónico tenía cierta elasticidad vaga que sopesaba muellemente la frase melódica”. Beethoven surge en la novela desde su complejo lenguaje; el personaje Alejandro Miquis, “médico y pianista amateur, debe enfrentarse a la música del compositor, demostrando un gran esfuerzo por dominar el piano”. El fragmento descrito podría tratarse, según Vela, de la Sonata Op. 57 Appasionata. La autora también indica un interesante paralelismo entre música y literatura: Galdós hará de la inconquistable música de Beethoven para el pianista profano un equivalente con la imposibilidad de otro personaje, la plebeya Isidora, para alcanzar el marquesado, así como la Primera República de España también defraudaría a sus partidarios: “Y es que, pese a su arraigado pensamiento socialista, Galdós criticaría sin piedad la torpeza del régimen republicano, que nacía muerto por pura incapacidad de sus gobernantes”.

El título del capítulo 5. Fortunata y Jacinta: Rienzi, Claro de luna y homenaje a Beethoven, anuncia la presencia de la Sonata Op. 27 de Beethoven en la novela cumbre de Galdós ya desde el inicio. El escritor se vuelve a valer “del simbolismo para anticipar el destino de sus personajes”. Mientras el personaje de Olimpia intenta sin éxito interpretar el Claro de luna (“traiciona al gran Beethoven”), la hermana mayor de ésta “traiciona también a la gran heroína galdosiana, la desheredada Fortunata, arrebatándole su única pertenencia, el amor de Juanito Santa Cruz”. Para Vela, “ya desde el principio, la presencia de la música se percibe como un elemento latente en la caracterización de los personajes”. Con idéntica intención simbólica utilizará el autor de Fortunata y Jacinta la obra lírica Renzi en su novela: “Galdós se vale de la primera gran ópera wagneriana para señalar el camino de un darwiniano porvenir, donde la robusta salud del pueblo rompería la endogámica consanguinidad burguesa con un poderoso torrente de sangre nueva, encauzado a la mejora de la especie”. También: “Sólo en esta ocasión Galdós habría de sustituir a Beethoven por Wagner, […] que el escritor vinculaba, a modo de profecía literario-musical, con la sociedad reivindicada por el incipiente movimiento obrero de la época”. Beethoven “posibilitaría la evolución de la música alemana hacia el drama wagneriano, en cuyo aliento delega Galdós el futuro de sus personajes y, por extensión, el conjunto de la sociedad matritense, española y universal”. Galdós a su vez evoca la música de Beethoven “a principio y fin de la novela, cual alfa y omega”, asimilando al inicio de la parte primera “la variedad textil a la composición sinfónica, identificando el estilo clasicista con el de Ayún […], frente al revolucionario Senquá, creador como Beethoven de nuevos derroteros artísticos en la época”.

En el capítulo 6, Tristana y el sacrificio, Vela asocia el sufrimiento padecido por Beethoven a causa de su pérdida de oído con el que sufre el personaje de Tristana al perder su pierna. El propio personaje refiere al compositor en la novela: “¡Está una tocando todas las sonatas de Beethoven, tocándolas tan bien… al piano, cuando vienen estos tíos indecentes a pellizcarle a una las piernas!… Pues que sajen, que corten… y yo sigo tocando. El piano no tiene secretos para mí… Soy el mismo Beethoven, aunque las manos sean otras…”.

Del anterior capítulo pasaremos al 7, Dilettantismo e instrucción de la mujer, engarzados por la idea de la música “como piedra angular de la escasa formación de la mujer a través de su condición de dilettante”. Una lacra de la época, generada dentro de la sociedad burguesa, que Galdós critica a través de personajes como el de Evaristo Feijoo de Fortunata y Jacinta o el de la Saturna de Tristana, que “resume la triste situación de la mujer decimonónica con toda crudeza, condenada al ‘amparo de un hombre’”. La música adopta un “anodino papel” en esta educación femenina, “bien como oficio de supervivencia para muchachas desfavorecidas, bien como mero entretenimiento para élites hastiadas”. Ejemplos son Gloria o Lo prohibido. En esta última, el propio Beethoven figura como autor profanado por las manos de determinadas pianistas que carecen de interés y maestría al teclado. Contra ese empleo de la lírica como herramienta denigrante para la mujer se rebeló Galdós, quien “jamás dejó de confiar en el poder de la música como adalid de la razón, capaz de la mayor elevación del intelecto humano”.

En el capítulo 8, Vidas paralelas, se equiparan las personalidades de Beethoven y Galdós, mostrando más puntos en común de los que a priori se pueden esperar: “Incansables trabajadores, pródigos y discretos, eternos solteros, abanderados del progreso —artístico y, por ende, social—, ambos honraron el modelo de artista comprometido con los conflictos de su tiempo, en pos de una sociedad más libre, justa e igualitaria, contra el oscurantismo de los poderosos y el fanatismo de los ignorantes”. Del mismo modo que Galdós se refleja en algunos de sus personajes novelescos —haciéndoles ostentar los mismos valores mencionados—, también las sinfonías de Beethoven muestran el progreso hacia la madurez del autor. Su posicionamiento ético les granjeó distintas complicaciones en vida que “la posteridad ha sabido compensar con el reconocimiento de su obra inmortal; en Beethoven, desde una visión más idealista de la libertad, con la esperanza del fin de la tiranía; en Galdós, desde una visión más pragmática de la realidad, ligada a la economía de mercado y al supremo arbitrio de la ley”. Beethoven fue castigado por el gobierno de Metternich, acusándole de no haber cuidado de la educación religiosa de su sobrino, tras el intento de suicidio de éste; Galdós sufrió las conspiraciones que le arrebataron la candidatura al Nobel —recibido finalmente por José de Echegaray, “cuya obra palidece ante la del escritor canario”— o recibiendo el desprecio de los autores de la Generación del 98 —Valle-Inclán le tacha de “garbancero” en Luces de bohemia—. Aquejados uno y otro de dolencias físicas al final de su vida —sordera uno, ceguera otro— y asediados por “las estrecheces de la miseria y el abandono de las autoridades”, Galdós hubo de vivir “de la caridad de los suyos en el número siete de la calle Hilarión Eslava de Madrid” —paradójicamente, con nombre de músico y tratadista en el arte del solfeo con su famoso método—. Los dos encontraron en el final de sus días una “esperanzadora fuente de inspiración” en el “universo clasicista”: Galdós, en su “quinta e inconclusa serie de Episodios Nacionales, a través del historiador Tito Liviano”; Beethoven en su también inacabada Décima Sinfonía, “que había planificado en homenaje al pretérito mundo grecolatino”. Sus respectivos funerales —con casi cien años de distancia— fueron “similares y multitudinarios”. En Beethoven, la profunda decepción política vino de la causa liberal —en concreto desde Napoleón, en quien había depositado sus esperanzas y cuyo nombre acabó eliminando del manuscrito de la Tercera Sinfonía, renombrándola como “Heroica” en homenaje al espíritu de la Revolución Francesa. En Galdós, “atraído por idearios, republicanos y socialistas, comprendió al fin que la política servía sólo a sus propios intereses”. Uno de sus últimos cantos literarios llegará con su ceguera, dando paso en Cánovas a “la más asombrosa lucidez del escritor, cual moderno Tiresias, con un demoledor resumen de los males endémicos de España”.

En resumen, Beethoven y Galdós “compartían una misma idea de virtud a través del cultivo del espíritu por medio del arte”. Realizando caminos inversos, mientras el primero “se abandonaba a la lectura de los autores grecorromanos” en su madurez, el segundo “se instruía tardíamente en los preceptos de la composición”. Como coda final, uno y otro “se revelaron como dos de los artistas más singulares de la era decimonónica, capaces de crear intensos universos artísticos, cuyos valores de igualdad y fraternidad […] se erigieron en compromiso con el progreso de la humanidad a través de un elevado sentimiento de justicia social”. Bien nos lo hace ver Marta Vela en este arriesgado y original estudio, que sin duda recompensa a la autora desde el disfrute del público lector interesado. A juicio de quien esto escribe acierta y mucho con su análisis y feliz asociación entre la música literaria de Beethoven y la literatura musical de Galdós.