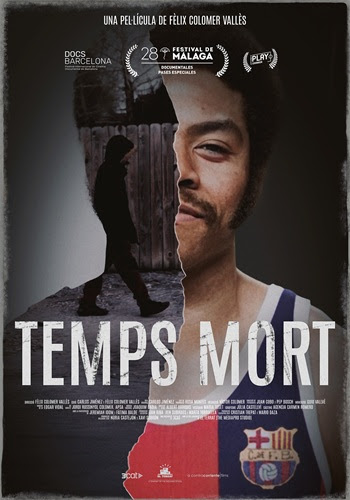

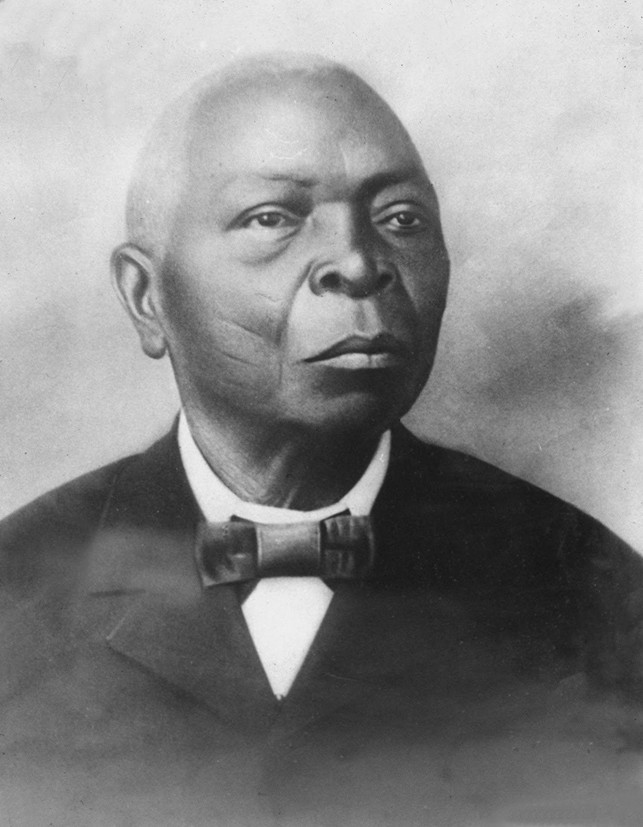

Gran sorpresa me llevé cuando indagando en fuentes de Internet, encontré un retrato de Remigio Herrera hecho a pincel e inspirado en el único que se conoce del legendario santero cubano. Éste, mi relato, debería haber comenzado con la expresión: “como me contaron, cuento y como viví, también cuento”.

José Luis Licea Caballero era estudiante de artes plásticas en la academia provincial de Las Tunas en el año de 1998, cuando fui invitado a impartir una conferencia sobre la obra del genio creador de dibujos animados Ub Iwerks, durante el desarrollo del Festival Cinemazul, de apreciación cinematográfica, cuya edición correspondiente al año 2009 —muy a posteriori— tuve el honor de presidir. Allí estaba él, entre mis oyentes, pero no supe quién era hasta el día siguiente, mientras paseaba por una calle tunera. Licea —así firma sus trabajos— asistía a una clase práctica de dibujo en uno de los soportales. Me acerqué al grupo de estudiantes, quienes saludaron como si me conocieran. Sí, por la confe del día anterior. Observé qué hacía cada quien, hasta que paré en su dibujo. Cuál sería mi asombrosa curiosidad, que el profe pidió al discípulo, me retratara a lápiz sobre una cartulina rosa.

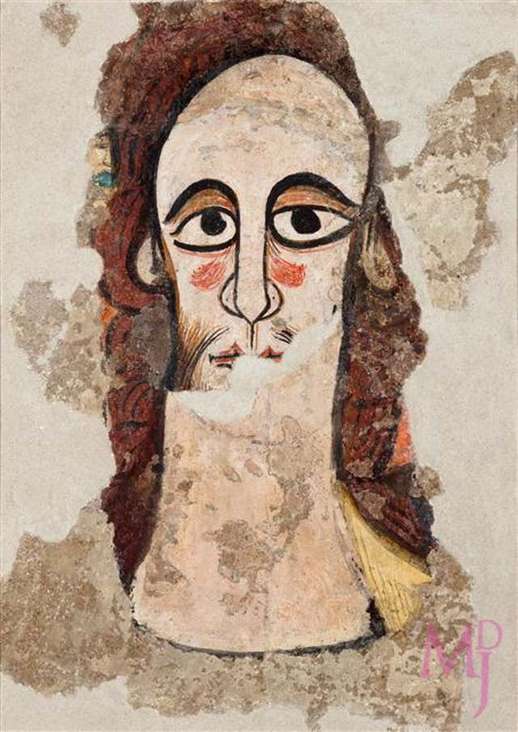

Resultó una obra de minucioso detalle y total dominio de las proporciones anatómicas. Él apenas contaba 15 años de edad y ya obraba con maestría. Entonces uno de sus artistas de culto, era el mítico Andrew Loomis, el de Dibujo de éxito, acerca de cuyas enseñanzas hablamos. Fuimos a su dormitorio escolar, donde ultimamos cuentas por el retrato que me había hecho, y me enseñó uno de Jesucristo que estaba terminando y escondía bajo el colchón. Un óleo sobre lienzo con el cual advertía que lo suyo sería alcanzar la perfección en esa técnica. Es ese momento el kilómetro cero de una amistad que llegó a grados de familiaridad. Licea siguió produciendo y me mantuve al tanto de cuanto hacía. Organizamos varias exposiciones en galerías de máxima envergadura en el contexto insular, como las del Museo Nacional de la Danza y la Biblioteca Nacional, entre otras. El público no cesaba en elogios sobre el extraordinario descubrimiento de la obra de este novel pintor.

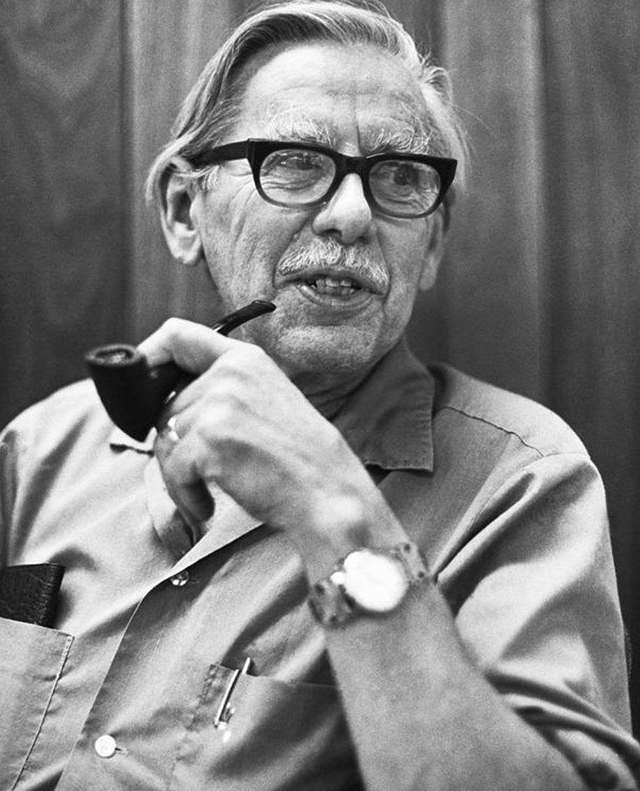

El retrato que nos ocupa, el de Remigio Herrera, remonta a mi experiencia laboral en el Museo Polivalente de Regla, donde me admitieron como colaborador —año de 1980— y me emplearon poco después. Conformamos un equipo técnico de alto calibre, bajo mando del historiador Pedro Cosme Baños. Cosme y Concha eran marido y mujer. Ella era una museóloga muy meticulosa, en cuanto al registro y catalogación de todo bien patrimonial que admitiéramos y entrara en colección. Formé parte de un triunvirato profesional, junto a Ramiro Infante —traductor, poeta y músico— y Ernesto Valdés Janet —primer americano graduado como etnógrafo en la URSS—, quien había defendido su tesis sobre la sociedad secreta Abakuá, bajo tutela del eminente africanista Dmitrii Alekseevich Olderogge, en el Instituto Miklouho-Maklay de Leningrado. Gracias a él comencé a estudiar la obra antropológica de teóricos como Nésturj, Yulian Bromlei y Solomon Bruk. Éramos los únicos técnicos que disponía el museo.

Estábamos obsesionados con la enseñanza y estudio del enfoque sistémico del mundo en la filosofía marxista y, por consiguiente, en el ateísmo. Éramos consultados con frecuencia por el departamento de ateísmo científico del comité nacional de juventudes comunistas y por la oficina de religión del comité central del partido. Valdés Janet convenció a los comisarios ideológicos de entonces, de que nuestro museo debía tener una exposición dedicada a los cultos religiosos de ascendencia africana porque era imposible contar la historia del ultramarino territorio reglano, obviando esa incuestionable y omnipresente manifestación de la cultura popular. Acudimos a decenas de reuniones y entrevistas con funcionarios partidistas en los más altos niveles. Costó mucho batallar pero logramos la aprobación de una sala museográfica, dedicada a la santería o regla de Ocha. “Hagan un montaje ateista”, nos dijeron los burócratas de la ideología. Tragamos en seco. “¿Qué es eso?”, dijimos para nuestros adentros. Pero ya era imposible echarnos para atrás.

Coincidió ese año con el éxodo masivo de cientos de miles de cubanos por el puerto marítimo de Mariel, hacia los EEUU. Muchas casas quedaron deshabitadas y el presidente del poder popular municipal nos llamó para que antes del Estado entregarlas a otras familias, acudiéramos a extraer cuanto objeto fuera de utilidad para el museo. Casi todas las abrimos con un cerrajero y un policía asignados. Fue cuando comenzamos a traernos, además de objetos propios de las artes decorativas —muebles y adornos—, objetos de culto.

Recuerdo una imagen católica de santa Bárbara, sita en casa de una familia que se había marchado por el Mariel y había sido de mi amistad. Eran católicos practicantes, de ir a misa y ser amigos de monseñor Ángel Pérez Varela, párroco histórico de la localidad. (El padre Varela, también de mi amistad, era un viejo cura, astuto y burlón, sobre quien algún día contaré en la sección Mi personaje inolvidable). Cuando fui a tomar la figura escultórica, noté cierta protuberancia en el vestido que alcé y quedé estupefacto. Vi un pene en erección del cual colgaban sendos testículos de tamaño desproporcionado, todo tallado en madera. Aquello advertía que los dueños, quienes iban de familia de prosapia blanca, realmente creían en el oricha Changó, deidad sincrética de la virilidad. Aparentaban lo que no eran, pues las creencias en cultos de ascendencia africana, aún eran vistas como “un atraso”, como “cosa de negros”. En las casas de quienes nunca ocultaron practicar la regla de Ocha, encontramos que debajo de los elegguás —deidad que abre y cierra puertas y caminos— había figuritas planas de aviones y barcos, recortadas en hojalata fina. El éxodo marítimo del 80, en gran medida era prueba de que algo funcionaba, pues lograron salir de la isla, para muchos se abrieron las puertas de las cárceles y emigraron libremente. Escojo esas anécdotas de entre otras muchas ocurridas aquellos venturosos días.

Paralelamente comenzamos a visitar sacerdotes consagrados en Ocha y comencé a acopiar muchísimos testimonios sobre particularidades intrínsecas de esta religión de factura netamente cubana. Llené varios cuadernos de notas. Evitaba sacar grabadora o cámara fotográfica, o de vídeo, y de tal modo, los encuentros fluían mejor, nadie se cortaba en su decir. En un año acopié tal “borrachera” de datos, que paré y en la medida que íbamos montando el museo, iba ordenando todo aquel material acumulado. Todo museo no es más que una historia contada por objetos, por imágenes, y la cantidad y orden de éstos, determinarán lo exhaustivo y coherente del relato a narrar. Apenas saqué una conclusión general: cada ilé-ocha o casa de sacerdote tiene su propia “eucaristía”, su propia manera de oficiar. No creo que estuviera descubriendo nada nuevo. Una curiosa observación de entonces: la mayoría de los sacerdotes entrevistados eran de raza blanca, por ley natural no quedaban africanos oriundos. Ante mi desconcierto, contaban que Eduardo Pastoriza, era blanco nacido en Galicia, consagrado Changó rama Obba Tero, en Matanzas, había emigrado a Nueva York —año de 1962— y estaba considerado precursor de la religión de los orichas en los EEUU.

Entrevistamos santeros que alertaban sobre la importancia de rescatar documentos y objetos del “cabildo de Pepa Herrera”, de nación lucumí, heredado de su padre Ño Remigio. Nos impusimos el reto de conseguir tan valiosas piezas. Sabíamos que no sólo eran de importancia para la historia local, sino para la del país. Sobre Ño Remigio —léase como apócope del vocablo señor— todo entrevistado hablaba con reverencias y gran respeto. Las mojubas —rezos para honrar ancestros— le mencionaban. “Mo juba Oluwo Adesina Obara Meji, ibae bae tonu”, cuya traducción variaba según el sacerdote entrevistado, pero sería más o menos así: “gran hombre Adesina, te saludo; padre que elegimos y nos aceptas”.

¿Obara Meji era su signo de adivinación, de Ifá, concedido no más llegar, por los babalawos que ya estaban en la Isla? Los pueblos yorubas reconocen a Orula como testigo de la creación del universo por Olodumare. Es el principal consejero de la humanidad y posee un oráculo, mediante el cual Ifá emana los secretos de la adivinación. El trono de la ciudad nigeriana de Ilesa es rotativo entre cuatro familias reales, suponiendo que Ño Remigio haya nacido entre los años de 1811 y 1816, podemos considerar, ya que entre los años de 1814 y 1832 allí gobernara el monarca Owa Obokun Obara, que nuestro hombre bien podría ser “príncipe” o vástago de esa casa real, algo que detectaron los esclavos. Sólo ese rey con el apelativo Obara, ha tenido la historia de aquella región. El signo Obara Meji es representado por dos coronas, dos reyes, y tiene asociados dos patakíes —sabias leyendas—: uno, el poder de las palabras —de sorprendentes coincidencias bíblicas— y dos, las calabazas de la riqueza, sobre la pérdida de oportunidades por causa de desconfianzas y prejuicios. Este segundo patakí cuenta que el primer sacerdote Obara Meji no era propenso a la subordinación del dios supremo Olofin.

A Ño Remigio se debía la primera vez que se leyó la “letra del año”, en el lejano 1905 —año no precisado con exactitud—. Esta consiste en la lectura semántica, confiada a babalawos, sacerdotes muy estudiosos y experimentados, de instrumentos de adivinación que juegan con cadenas binarias de signos positivos y negativos. En la práctica son ocho figuras hechas con cáscaras de frutas secas o con exoesqueletos de invertebrados, las cuales en anverso y reverso tienen formas cóncavas y convexas —léase ceros o unos—. Éstas al caer, sólo admiten 256 combinaciones posibles, que oscilan entre ocho ceros (valor decimal cero) y ocho unos (valor decimal 255). Para mí era todo un descubrimiento saber que los “atrasados” negros subsaharianos nos habían traído matemáticas tan avanzadas, 400 años antes del empleo del sistema binario en cibernética, piedra angular que rige la era digital.

Hagamos un paréntesis. Una vez consolidado el gobierno unipartidista en Cuba —año de 1965—, este adopta posturas hostiles contra cualquier tipo de expresión religiosa. Prohíben las procesiones y, por consiguiente, las salidas de los cabildos de nación africana. Los santeros pasan a obrar en estado de semiclandestinidad. (No nos asombremos, en tiempos de España las prácticas religiosas africanas eran consideradas delitos penales). Los nuevos burócratas de la ideología confundieron manifestación de la cultura popular con religión; sin embargo, las autoridades españolas otrora fueron más laxas con la parte festiva de los rituales: música, danza y carnaval. Cuando llegué a Regla —año de 1980—, perduraba aquella atmósfera hostil.

El origen de los reglanos parte del culto mariano a la virgen de Regla, la misma que talló san Agustín de Hipona y se venera en Chipiona. Observemos que ambas imágenes del mismo símbolo están situadas en márgenes de bahías marítimas, contrapuestas a sus ciudades cabeceras: Cádiz y La Habana. Una pequeña península conocida por punta Camaco, sirvió de emplazamiento a la primera ermita, colocada encima de las ruinas del primitivo ingenio San Pedro de Guaicanamar, propiedad de la familia Recio —descendiente de fundadores de la originaria Habana—. A ella se consagró Manuel Antonio El Peregrino, quien lograra la bendición diocesana —año de 1690— de una imagen al óleo. Tres años después comienza la edificación del actual templo, fecha que se toma como fundacional del poblado —1693— y porque en los alrededores, los devotos comienzan a edificar casas, hospederías y comercios al servicio de los peregrinos. La imagen actual es copia de la gaditana, traída en 1694 desde Chipiona, cuya travesía fue conocida como el primer milagro de esta talla transatlántica, por salvar tripulantes y pasajeros de furiosas tormentas afrontadas. Crece la devoción y en 1714 es declarada Patrona de la bahía. Los esclavos comienzan a asociar la virgen, por los colores que viste, con el oricha Yemayá. Ahora, además de ser dios de la caza y los aperos que desbrozan montes, pasa a ser divinidad del mar. Son los inicios de un sincretismo religioso que hoy perdura.

El miércoles 29 de diciembre de 1982 inauguramos el museo, temerosos de que nos lo fueran a cerrar en pocos días, pues pendía sobre nos la amenaza de que aquella sala de exposición se convirtiera en lugar de peregrinación y culto. ¡Ninguna pieza era reproducción hecha para la ocasión! Todas aún “estaban vivas”, habían sido abandonadas por las circunstancias lamentables del apresurado éxodo, pero habían formado parte de rituales reales. Otras eran parte de la colección que Valdés Janet había llevado a Leningrado, para ilustrar la defensa de su tesis. Recuerdo un dueño, quien regresó de visita a su pueblo natal en 1984. Se me acercó y contó entre lágrimas, sobre la devoción y apego que sentía por cuanto fuera suyo. Entró al museo todos los días que duró su visita a la isla. No fue hasta 1986 que el partido gobernante comenzó a aflojar las restricciones. Ese año brotó nuevamente la lectura de la “letra del año”, la cual es dictada en diferentes versiones. Estamos refiriendo la variante Adesina, la más antigua. A partir de ahora, la letra no sería sólo conocida por la comunidad religiosa, sino por todos los cubanos. Hoy día es esperada cada primero de enero, en varios países del mundo.

Cómo me contaron, cuento. Ño Remigio, había sido capturado y vendido en Cuba, alrededor del año 1830. Por las marcas tribales en su rostro, los esclavos advierten la presencia de un príncipe con iré, bendito. Le llaman Adesina y saca el signo Obara Meji durante el registro adivinatorio que le aplican, cuyo significado es “corona de fuego que abre caminos”. Los libros parroquiales del poblado de Nueva Paz asientan su bautizo en la fe católica, como “negro de nación lucumí”, en 1833. (El año de 1830 es inferido, pues previo al primer sacramento, cada esclavo debía aprender el catecismo en castellano y tardaban en ello unos tres años). El apellido era impuesto por cada dueño. En este caso por el hacendado azucarero, Miguel Antonio Herrera. Era un modo de identificar la pertenencia de las dotaciones esclavas, de sus “familiares” cautivos. Adesina significa “rey que abre el camino” o “coronado por el rey”. Sobre su bautizo como Remigio, nunca supe si mientras pasaba por la pila bautismal, se estuviera celebrando este santo. Era un nombre con el cual las familias vaticinaban que un niño había venido al mundo para protegerles de todo mal —en latín significa remigius o remidius, “quien ofrece remedios”—. Consideraban que las sonrisas radiantes salidas del rostro del bebé, vencerían cualquier mal.

Cada esclavista tenía obligación, por ley, de llevar su dotación a iniciarse en el primer sacramento. Se estima que Adesina haya nacido entre los años de 1811 y 1816. ¿Tendría entre 17 y 22 años de edad cuando pasa por la pila bautismal? Apunto más a la primera cifra, pues la gran masa de brazos esclavos estaba compuesta por hombres de entre 13 y 16 años de edad y eran útiles durante unos nueve años. Un mismo plantón de caña de azúcar puede cortarse durante nueve zafras hasta que la tierra es resembrada. Cuando el esclavo alcanzaba 26 años de edad, era considerado anciano, había completado el ciclo de explotación de un cañaveral. En base a ese cálculo, Adesina fue capturado al límite del rango de edades que demandaba el mercado negrero. En cierta ocasión, un antropólogo español me dijo que la esencia de la santería, por el sentido que da a la vida como guía y consuelo, y por la capacidad de conectar al humano con lo divino, parecía ingenua. “¡Claro! Es una religión traída por niños y adolescentes. Más que ingenuidad, debieras observar la pureza de credo que trajeron consigo”, respondí.

Los registros sacramentales o libros parroquiales posteriores al sínodo de Santiago de Cuba —año de 1681—, donde se trató el tema esclavo, tienen la peculiaridad de estar clasificados, además de por sacramentos, por raleas, y de tal modo encontramos libros de “blancos y españoles”, “pardos y morenos” (mestizos y negros), “indios” (Santiago de la Vegas conserva uno incoado en 1691), “chinos” (sólo se conoce uno incoado en Regla, en 1847). Son fuentes de máxima importancia para estudios demográficos y genealógicos. La voz “nación” equivalía a origen y sólo era aplicada a esclavos subsaharianos. Se nos antoja la etimología caprichosa de “nació en”. La lengua que hablaba el esclavo permitía diagnosticar su origen étnico.

Ño Remigio es vendido nuevamente, ahora a un ingenio azucarero cercano a Matanzas, cuyo dueño percibe su inteligencia y otorga votos de confianza. Es enviado a los almacenes de Regla —los del grabado de Laplante— para que supervise la descarga y exportación de los bocoyes de azúcar de caña. Allí conoce a Ño Carlos, un negro liberto, cuya emancipación había logrado en pago de gratitud por “milagros” que fascinaron a sus exdueños. Su nombre de religión es Adé Bí —“corona que da nacimiento”— y es el primer babalawo de Ifá que reconoce la historia insular. Este se convertiría en maestro y padrino de religión de Adesina, e influye decisivamente en comprar la libertad —año de 1850— de quien terminaría siendo su edecán más cercano. A la muerte de Adé Bí —año de 1860 sin precisar—, Ño Remigio asume su jerarquía y funda el cabildo Yemayá que mantiene hasta el final de sus días. Muere el viernes 27 de enero de 1905.

Pepa Herrera —Echu Bí para su comunidad religiosa—, legó su casa de la calle Fresneda —anterior San Cipriano—, donde oficiaba el cabildo de su padre, para que sobre la parcela se levantara un colosal templo consagrado a la religión de sus ancestros. Las obras fueron iniciadas en 1951, pero aún hoy permanecen en esqueleto (sólo suelos, techos y columnas), es obra muerta. Pepa muere en 1947, hasta ese año lideró el cabildo cuya procesión había estado sacando cada 9 de septiembre, desde 1923. Logró convencer a las autoridades eclesiásticas de que sus santos de corona recibieran la última misa del día 8 y pernoctaran en la iglesia hasta la mañana siguiente, cuando salían a recorrer el pueblo. Fuere creyente o no, la gente festejaba y bailaba, sucumbía al embrujo del compás de cantos y tambores batá.

Aclaro que mi rol se centraba en el rescate y puesta en funcionamiento del archivo histórico municipal, entidad adscrita al museo, pero en la práctica los pocos técnicos nos ocupábamos de todo el trabajo profesional. Apunto que previa inauguración, estuve durante un mes, supervisando la fabricación de las vitrinas en aluminio, las cuales perduran empotradas en sus enclaves originales. Como buenos finalistas, mientras las autoridades pronunciaban los discursos inaugurales, nosotros estábamos, brocha en mano, dando últimos retoques de pintura en paredes y otros enseres. Reíamos diciendo que se estaba inaugurando el museo de la lechada fresca.

Finalmente y después de mucho proselitismo, los poseedores de las imprescindibles piezas históricas, llegaron a la convicción de que donde mejor estarían, era en el museo. Sólo conservaban urnas de santos católicos que habían enmascarado los orichas principales —Obatalá, Changó, Yemayá y Ochún, llamados santos de corona—, la cédula de identidad y el retrato fotográfico de Ño Remigio —tomado en 1891— que inspiró la obra de Licea. Poco más. El resto de las cosas habían tenido destinos marcados por el ituto —ceremonia de testamento sacro— y permanecían bajo secreto de confesión. El prestigioso estudio El Arte, se encargó de reproducir las fotos destinadas a paneles y vitrinas. Dimos al retrato de Ño Remigio, el espacio preponderante que merecía.

Sin dudas, Ño Remigio hablaba en lucumí, mezcla de oyó y egbadó con español. (Se dice que los batá, tambores sacros y bimembráfonos, hablan egbadó). Los misioneros anglosajones aspiraban a crear una gran nación yoruba y cristiana. Comenzaron a evangelizar y alfabetizar mediante léxicos y gramáticas redactados por ellos. La voz yoruba es un culteranismo porque se da a conocer en la Enciclopedia Británica sin acentuación aguda en la última sílaba —el idioma inglés no usa tildes—, quizás debió aparecer con la ortografía yorubbá, más próxima a su pronunciación original. Emulaban la fórmula que los reyes católicos de España y Nebrija, aplicaron durante la evangelización de los virreinatos americanos. Cuando Ño Remigio es capturado y vendido a los tratantes negreros, no existía una nación yoruba como tal, sino un conglomerado de pueblos que aseguraban descender del dios Oduduwa, hablaban dialectos semejantes y practicaban rituales semejantes, pero no iguales.

Los cultos venidos de África no eran politeístas. El politeísmo surge como consecuencia del aislamiento lingüístico a que eran sometidos los esclavos por los hacendados, pues no interesaba que en un mismo barracón coexistieran negros de grupos étnicos afines. Era importante que no pudieran entenderse entre sí y de tal modo evitaban o aminoraban las posibilidades de sublevación. La evangelización en castellano proporcionaba un lenguaje común y tenía la doble intención de que los mayorales pudieran escuchar y descifrar sobre cualquier preparativo de motín o fuga. Cada aldea africana veneraba sólo un dios. La mezcla de hombres sacados de diferentes estirpes logró que conciliaran cada adoración. He ahí la causa del surgimiento de un nuevo culto politeísta, de orichas amalgamados con santos católicos, dadas semejanzas en apariencias estéticas, no así hagiográficas. Panteón comparable al grecolatino porque en esencia parte de presupuestos que, con independencia de época y geografía, no escapan a las pasiones mundanas ni a la condición humana.

Comenzamos a escarbar documentos. Dos amillaramientos registran que Ño Remigio es propietario de una finca urbana en la calle San Cipriano —después Fresneda y donde estableció el cabildo—, año de 1860, y el otro, de una finca rústica en la calle Morales —después Perdomo—, año de 1881. Este segundo libro consigna que el poseedor había nacido en 1811. En 1900 otras propiedades urbanas de Regla estaban inscritas a su nombre.

Sus hijos fueron bautizados en Regla, Josefa Pepa (1864) y Teodoro (1866), pero su matrimonio no consta hasta el lunes 26 de octubre de 1891, el cual consigna que había nacido en 1816. Observemos que él es babalawo, sus hijos han nacido libres y sin embargo, los lleva a bautizar a la Iglesia Católica.

Quizás fueran segundas nupcias a los 75 años de edad o que hasta entonces haya vivido en concubinato con Francisca Burlet —Aña Bí para su comunidad religiosa—. Se conocían desde la etapa en Matanzas y ella también figura entre los fundadores del cabildo lucumí. Es probable que el susodicho retrato de busto —único conocido de esta figura histórica— haya sido par con otro de ella, pero desconocido. Él aparece vestido de traje y “blanco en canas”. En su raza las canas suelen aparecer tardíamente y Ño Remigio contaba tres cuartos de siglo en edad. Nos faltó cotejar las veces que fuera publicado en la prensa. Algunos de nuestros entrevistados, colgaban copias del mismo en sus casas, junto a los altares sincréticos.

He dicho que en África los ritos aunque semejantes, se practican con variantes entre poblado y poblado, y por consiguiente no son iguales. La “eucaristía” de cada ilé-ocha o casa sacerdotal en Regla, varía de casa en casa. Con las iglesias evangélicas sucede un tanto parecido, pues en dependencia de la interpretación bíblica, surge una denominación cristiana diferente. Regla tuvo otro cabildo de nación dedicado a Yemayá, el de Susana Cantero —Iyalorichá Omí Toké, en su religión—, el cual surge en contraposición al de Pepa. Ño Remigio había muerto y comenzaba un enfrentamiento entre mujeres por el liderazgo. Terminaron negociando el recorrido procesional, pues entraban en juego las casas y comercios que pagaban el derecho a una parada en sus puertas, donde el cortejo oficiaba la ceremonia de los cocos, de despojo de males y limpieza espiritual. Como curiosidad museológica, apunto que mientras las figuras de los santos de Pepa eran del tipo maniquí de jaula, las de Susana tenían brazos y piernas articulados, y eran de mayor estatura. Sólo las de Pepa forman parte del tesoro museístico. Ambos recorridos callejeros salieron por última vez en el año de 1961. Como chisme histórico apunto que las ahijadas de Susana eran mulatas escogidas por su belleza y presunción, dadas a la “vida alegre”, quienes facilitaban el acercamiento al cabildo de políticos, empresarios y gente de postín.

En 1998, mientras preparaba los textos de la antología Cuba: 100 años de fotografía, entrevisté a Roberto Salas, quien tuvo la deferencia de mostrarme excelentes copias sacadas de negativos originales, de su reportaje gráfico sobre aquella última procesión.

Cuando en los EEUU anunciaron que Harriet Tubman aparecería en alguna de las denominaciones de billetes en dólares, pretendían conmemorar el centenario de la 19ª enmienda que permitió el voto femenino. Resultó significativo que ganara la candidata negra, icono abolicionista y emancipadora por la libertad. El presidente Trump consideró de “corrección política” tamaña decisión y el periódico The New York Times adelantó una propuesta de ilustración. Observé en su biografía, que padecía lesiones traumáticas por golpes recibidos durante su vida esclava y experimentaba visiones extrañas con sueños vívidos, atribuidos a premoniciones divinas. Tubman consagró su vejez a liderar la Iglesia Metodista Episcopal Africana en Alabama.

Recordé a Ño Remigio por la fusión entre religión cristiana y cultos africanos que supuso la creación de la regla de Ocha e Ifá, conocida por santería. Ahora habría que convencer nuevamente al gobierno unipartidista —único de su tipo que, desde 1991, admite religiosos entre su militancia—, no de que autorice la inauguración de una simple sala de museo dedicada a cultos de ascendencia africana, sino de acuñar monedas y billetes con el rostro estoico de este africano abolicionista, quien aspiraba a la soberanía por mediación de la paz. No sabemos si los burócratas actuales tengan la suficiente sensibilidad histórica y la correspondiente valentía.

En el retrato de Licea parece que Ño Remigio quiere decirnos algo.

Dedico estas memorias al eminente profesor Luis Alberto Pedroso Hernández, quien perfeccionó aquel trabajo inicial y continuó cuando ya no estábamos.