Querida Rosa:

Querida Rosa:

Cuando iba a Valladolid, que solía coincidir con los fines de semana, después de realizar todas mis tareas, me gustaba observar a los castellanos, su andar y sus miradas. Me imaginaba aquella calle donde tú naciste, una de las más céntricas de la ciudad, la de Teresa Gil, de gran importancia histórica por su proximidad con la Plaza del Mercado, donde se instalaron en el siglo XIII, algunas de las familias más acaudaladas, como la de la infanta Teresa Gil, hija natural de Alfonso III de Portugal, y que daría nombre a la calle.

Mis ojos se perdían en el tercer piso del número 9, imaginando tu nacimiento, aquella noche del 3 de junio de 1898, día de santa Clotilde. De ahí tu segundo nombre.

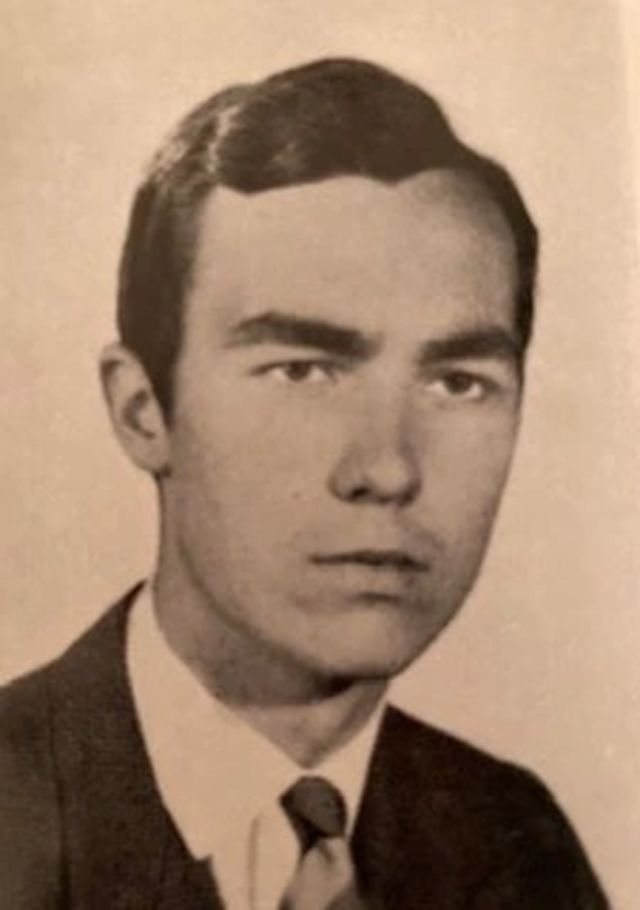

Yo conocí a tu padre; de él, Francisco Chacel Barbero, al que todos llamabais Paco, según me contó una tarde de tormenta en casa, tu hermana Blanca. Siempre necesitó ayuda de la familia para mantenerse, y ahí estaba su hermano Mariano, para resolverle todos sus problemas. No sé cómo consiguió por un tiempo trabajar como secretario, pasando a máquina los apuntes de clase del Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid, Doctor Leopoldo Michelena, para venderlos luego a los estudiantes.

Procurábamos no cruzarnos con él, pues tenía un carácter inaguantable, violento, disparatado; tal vez por esto no le vi en la iglesia el día de tu boda. Aquella misma tarde de invierno intranquilo, antes de que llegara la lluvia, y mientras saboreábamos unos churros con chocolate en el Círculo de Bellas Artes, tu hermana Blanca estaba dicharachera, tal vez necesitara expulsar por la boca el fuego que la quemaba por dentro, y con aquel acento puertorriqueño, heredado de tu madre, también me habló de ella. Se llamaba Rosa Cruz Arimón Pacheco, y nos contó que había nacido en una amplia casa con losas de piedra en el patio y con alguna criada india y/o negra encargada de las labores domésticas. Se vino a España con su madre, doña Julia Pacheco, y el resto de sus hermanas Blanca, Julieta, Teresina y Clemencia, en 1892, al haber fallecido el padre, José Arimón Cruz, natural de Puerto Rico.

Ahora me gusta imaginarte, mientras te escribo, sentada en el banco de piedra que hay, o que había, en la esquina entre las calles de San Vicente y San Andrés, en el barrio de Maravillas de Madrid. Allí estás tú, te veo desde lejos. Esa es la casa de tu abuela materna, y allí escribes tu novela, o esperas a tu tío abuelo, el poeta José Zorrilla.

Yo juego con el tiempo, con el tuyo y con el mío, por eso me vas a permitir que me traslade al año 1.904: tú tenías seis años, apenas un abrigo te tapaba el frio del invierno, yo te llevaba diez años, cuando tus padres te inscribieron en el colegio de las carmelitas ubicado en la Plaza del Museo. Aquello fue un desastre, que tu frágil salud no resistió. No volviste a ningún colegio de monjas.

Entonces tus padres decidieron pasar un verano en el pueblo de Rodilana, a escasos kilómetros de Valladolid, donde un amigo de tu padre, Bernabé García, os cedió una casa. Os fuisteis con tus dos tías, Casilda y Carmen. Ellas en aquel verano entablaron cierta “amistad” con los hijos de don Bernabé, Marcos y Victoriano, aunque las dos eran de más edad que ellos —Casilda pasaba de los cuarenta— ocasionaron muchas discusiones en la familia. Claro, tú como eras la pequeña no te enterabas de nada. ¿O sí? Tú creías que una de tus tías se había hecho novia de uno de aquellos señores…

Fui a verte cuando enfermaste en esa misma casa. Tu madre, Doña Rosa Cruz Arimón Pacheco —la que te enseñó a escribir—, me había encargado que te llevase una pócima que había hecho un vecino, que era boticario.

Yo sabía que tu madre era maestra y tu padre, Don Francisco Chacel y Barbero, quería que estudiases escultura en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, pero a ti eso no te iba.

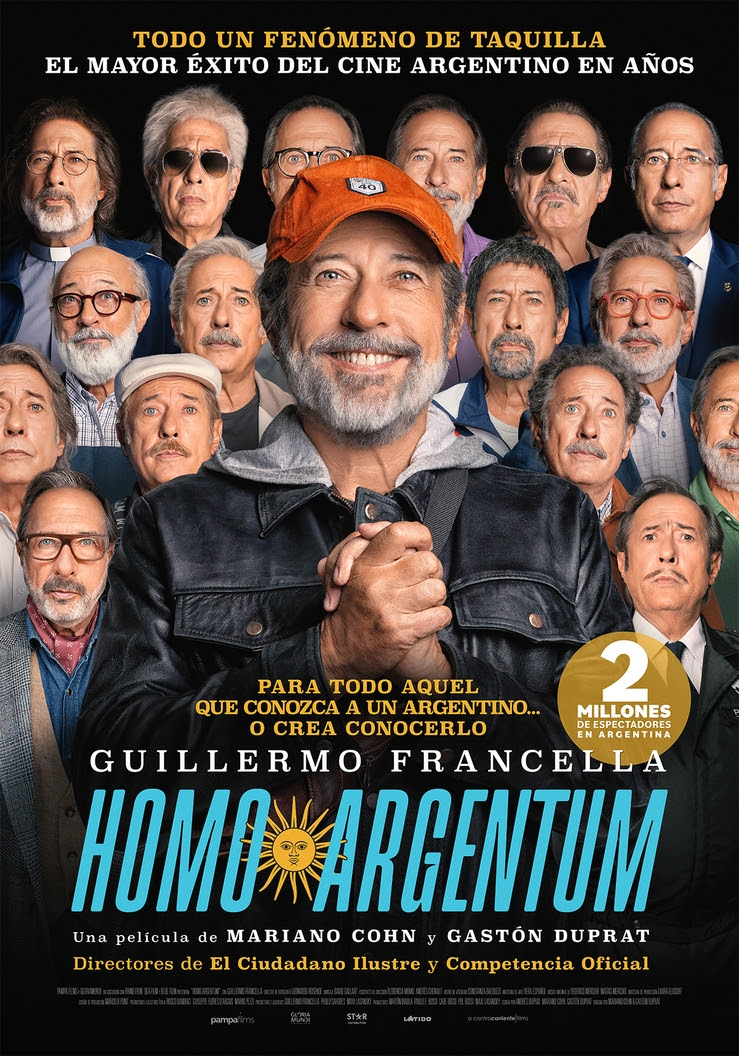

Te gustaba más pasear por la calle de Alcalá, como dice la zarzuela de Los Nardos, camino del número 40 donde estaba el Café del Henar: allí, como una más de las “Sin sombrero”, vas a encontrarte con los grandes de las letras.

Me da cierta envidia verte entrar en el café, porque sé que en él están mis preferidos: José Ortega y Gasset, Valle Inclán, Carlos Arniches, Federico, Bacarisse, que hacen que se me pongan los dientes largos.

Me hace gracia imaginarte con esos cuatro nombres que te pusieron tus padres, cuando te bautizaron en el verano del 98. Pero, claro, era la costumbre en Valladolid, tu ciudad natal. ¡Mira que llamarte Rosa, Clotilde, Cecilia, María del Carmen Chacel y Arimón! Tu segundo apellido me recuerda a tu tío Paco.

Ahora me gusta ir a casa de tu abuela materna, en el barrio de Maravillas, donde vives desde que tenías diez años. Eso era allá por el 1908, a escuchar la música que sale del fonógrafo que te regaló y a devorar los libros de tu biblioteca. Allí nos perdíamos las horas muertas.

Por eso, como a ti, me gustaba tanto esconderme en aquellas tardes de invierno, mientras la lluvia mojaba el alma, en la biblioteca de tu tío abuelo, contemplar aquellos libros, sobre todo aquellos cuatro tomos, su color, acercarme, percibir su aroma, acariciarlos, su textura de piel, abrirlos, conocer al editor. Yo no tenía ni idea de quién era Manuel Pedro Delgado. Alguien en una nota a mano había puesto, con letra perfecta y redonda, en tinta posiblemente de pluma, que este hombre, el editor, había fallecido en 1848.

Y yo, mientras la examinaba, pensaba que esa letra sería la propia del autor de “Don Juan Tenorio”.

No he leído todavía todas tus obras: ¡son tantas! “Ofrenda a una virgen loca”, “Saturnal”, “Desde el amanecer”, “Versos prohibidos”…

Y es que, en vez de hacerlo, me quedo mirándote muchas veces, sobre todo cuando vas con Margarita, sí, Margarita Gil, no te hagas la tonta, esa escultora joven de las Rozas, que está locamente enamorada de Juan Ramón, y tú lo sabes, aunque le guardes el secreto.

También quiero que sepas que me gusta la delicadeza con la que pintas los personajes de tus novelas. Claro que, habiéndote casado con Timo, el pintor, no me extraña que algo de él se te haya pegado. ¡Ah!, ¿qué creías, que no me acordaba de que tu novio era un pintor famoso? Pero si solo tardaste un año en irte con él, cuando le llamaron para trabajar en la Escuela de Arte de Roma. Tenías entonces veinticuatro años. Estudiabais los dos en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, tú escultura, él pintura.

Al salir, ya en el número 13 de la calle de Alcalá, donde se ubicaba la Escuela, él se empeñaba en pintar tus esculturas del mismo color que tus vestidos, cada día, en un tono diferente, y sabíais que los chicos que se preparaban para ingresar en Arquitectura, y a los que llamabais “niños litri”, os miraban con envidia.

A veces quedabais en la puerta, para ir al Parque del Retiro con Joaquín Valverde, José Frau y Gregorio Prieto, que eran tus compañeros, pero no eran “niños litri”. Además, desde alguno de los ventanales, tú sabías que Juan Antonio Benlliure, profesor de escultura, y José Moreno Carbonero, ambos amigos y profesores vuestros os vigilaban.

Te casaste en la iglesia de la Concepción en Madrid. Era abril de 1921. Concha de Albornoz y Joaquín Valverde, tus padrinos, no me conocían, y no me dejaron entrar en la iglesia porque decían que iba mal vestida y sin sombrero; tuve que veros desde la puerta. De todas formas, fue un día muy feliz para mí porque eras mi amiga.

Cuando todos estaban dentro, yo corrí a esconderme detrás de un confesionario —¿Qué creías, que me lo iba a perder?—, ellos llegaron tarde, pero yo sentí mucha envidia, lo confieso, al ver llegar a Don Juan Antonio Benlliure, profesor de escultura, y a Don José Moreno Carbonero, el de pintura. Luego llegaron Carlos, y tus otros hijos que son tus libros: “La lectura es secreto”, “Poesía de la circunstancia”…

Quisiste jugar conmigo a “El juego de las dos esquinas”, como si estuviéramos “A la orilla de un pozo” en aquella “Estación (de) Ida y vuelta” contando las “Memorias de Leticia Valle”. Y volví a buscarte cuando aspirabas a un sillón en la Academia, el que le dieron a tu amiga Carmen Conde, pero apenas te reconocí. Me estoy poniendo triste y eso no puede ser, a ti no te gustaría.

Creo que es hora de hablar a media voz. ¿La oyes? Por un lado, tu dirección y por el otro solo un nombre: Julio Gómez de la Serna. No necesitabas más. Julio era el editor, el hermano de Ramón. Lo abriste nerviosa, porque sabías de qué se trataba. Lo estabas esperando. El prólogo también era tuyo. Era el primer ejemplar de tu novela que habías titulado «Estación. Ida y vuelta», publicada por la editorial Ulises, en la colección literaria dirigida por Ernesto Giménez Caballero.

Tu grito asustó a tu hermana. Os abrazasteis de alegría y ella fue a contárselo a todas vuestras amigas. Te quedaste leyendo un momento, pero enseguida te levantaste. Tenías que contárselo a Concha Méndez. Al día siguiente seguramente alguien publicaría una reseña o una nota de prensa sobre la novela. Tendrías que esperar. Te decepcionó el silencio, pero a cambio recibiste la oferta para colaborar en la Revista de Occidente, que dirigía tu mentor, Don José Ortega y Gasset, y más tarde apareció una estupenda crítica en el número 95 de mayo de 1930, de la “Gaceta Literaria”, firmada por el crítico literario republicano Antonio Espina García.

Poco después, cuando yo ya había regresado a Francia —me volvía a contar Blanca, en otra carta—, cuando aún recordabas esa crónica palabra por palabra, las sirenas rompieron tus oídos, la metralla destrozaba los hogares, silbaban las balas, la muerte negra y la sangre bajo todos los uniformes, era del mismo color. El tuyo. En la Cruz Roja sabían que eras escritora y que tenías una sensibilidad especial, también para tratar a los heridos. Te acogieron con los brazos abiertos.

El dolor y la libertad te habían calado muy hondo. El exilio era un camino de resignación. Hiciste las maletas, poco equipaje, miedo en los ojos y mucha esperanza. Grecia era la libertad, y Nikos Kazantzakis, que vivía en su casa de Egina, una isla cercana a Atenas, te acogió sin preguntas. En la Universidad habías conocido a María de la Concepción de Albornoz Salas, que había participado contigo en las actividades del Lyceum y, que era experta en literatura española; desde entonces erais amigas. Te la volviste a encontrar en la casa de Nikos.

Él estaba enfrascado en sus viajes y en la escritura de su novela “Zorba el griego”. Los tres coincidíais en muchas cosas, pero tuviste que ir a Ginebra a reunirte con tu marido.

Después…

Querida Rosa, ahora tengo que dejarte; sé que esta es como una sinfonía inacabada, como la de Franz Schubert, pero te prometo que muy pronto te volveré a escribir.

Recibe mis besos y un fuerte abrazo.

Eliberia.