Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño/ Porque te vas…

Canción de José Luis Perales, interpretada por Jeanette,

para el film ‘Cría cuervos’

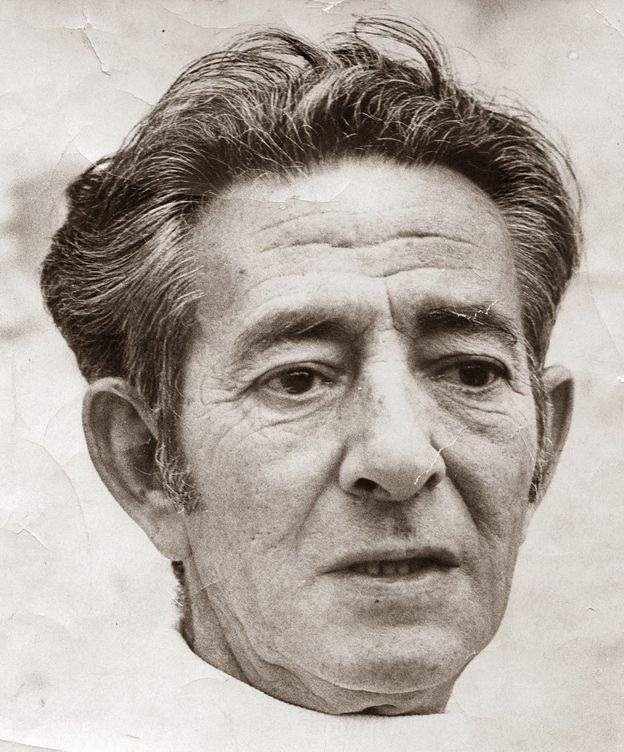

A Carlos Saura, fallecido hace unos días, se le podía aplicar con propiedad la misma frase elegíaca que Norman Mailer soltó cuando asesinaron a John Lennon –«hemos perdido a un genio del espíritu»– y con ello no estaríamos más que siendo justos con un talento que ahora es reconocido unánimemente –por tirios y troyanos– pero que a lo largo de su larga trayectoria recibió más varapalos que aplausos. El título de una de sus grandes películas –‘Cría cuervos’– bien podría definir con sarcasmo el desprecio que el cineasta sufrió por parte de una industria pacata que solo busca estrechos objetivos y pingües beneficios económicos. Su muerte apenas unas horas antes de que la Academia le concediera el Goya Honorífico es la mejor –y la más sangrante– metáfora de lo que sucede en este país con los “reconocidos” genios del espíritu.

Además, lo peor que le puede pasar a alguien no es que lo prohíban terminantemente sino más bien lo contrario: que le canonicen, que se le aúpe a un pedestal como a un ídolo inaccesible y acto seguido –ya en el olimpo– le nieguen el pan y la sal (léase, la financiación oportuna para sus proyectos por más meritorios que sean estos). Eso es exactamente lo que le pasó al aragonés. El aura de santidad convierte a los estigmatizados en admirables espíritus incorpóreos y como tal se les venera –Noli me tangere– pero a su vez son despojados de su inquietante naturaleza humana, amputándoles así de golpe y porrazo todas sus necesidades perentorias. Nada más eficaz que metabolizar algo desde el establishment e instrumentalizarlo desde el propio poder para desactivarlo acto seguido. Ha pasado tantas veces que resultaría tedioso cuantificarlas, desde Jesucristo a los Sex Pistols (“¡como a un Cristo dos pistolas!”, entono el mea culpa por el exabrupto). Mientras tanto, nosotros hemos tenido que esperar a los 91 años del finado para que llegaran los reconocimientos in extremis. Muerto el burro –con perdón– la cebada al rabo.

Como siempre suele suceder en estos pagos la consagración definitiva de Saura llegó también fuera de nuestras fronteras a través de los Festivales internacionales. De nuevo la conspicua Francia cogió el guante, como antes ya haría con Goya, Picasso o Buñuel. En el Festival de Cannes, Truffaut y Godard –los enfants terribles de la entonces rampante Nouvelle Vague– la liaron parda durante la proyección de ‘Peppermint Frappé’, al tiempo que las barricadas del mayo del 68 todavía ardían en las calles de París.

Así pues, el asunto –la recogida de la icónica estatuilla a manos del propio homenajeado – revestía la máxima importancia dada la gran ilusión que albergaba este –truncada por el desenlace de la crónica de una muerte anunciada– por cuanto que cuando se crearon los Premios Goya –recordemos– se produjo una enconada polémica entre los miembros de la recién nacida Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas por encontrar un nombre adecuado a los mismos. Tras barajarse denominaciones más o menos cinematográficas –como la de los Premios Lumière, la de los Premios Buñuel o la de los Soles– sería el mismo Saura quien zanjó la cuestión cerrando filas a favor de la candidatura de su paisano, por medio de unas palabras que conviene transcribir aquí por lo que tienen de insobornable declaración de principios: «No tengo la menor duda de que si Goya viviera hoy sería un cineasta. Entre la ficción y el documental se movería nuestro aragonés con la misma energía y desenvoltura, con el mismo talento, con la misma imaginación con la que siglos atrás dedicó una parte de su vida a dibujar y a pintar. Amigo de “ilustrados”, amante de la música antes de su sordera, hombre preocupado por su tiempo, observador implacable de la realidad, apasionado por la vida y por un trabajo que era, al mismo tiempo, necesidad expresiva y crónica de su propia vida. Era un cineasta creativo y poderoso antes de inventarse el cine. Por ello nada más acertado que llamar Goya a los premios de nuestra Academia de Cine».

Más allá de la extemporánea afirmación, discutible donde las haya, de que el pintor en la actualidad se dedicaría indudablemente al cine –no hay más que ver que no lo haría su propio hermano Antonio, también pintor él– sí que en lo que atiende a la definición que del oficio hacía el cineasta trazaba un autorretrato fiel de sí mismo sin proponérselo.

Pero regresemos al aura que persigue al malhadado realizador para entender el porqué del hipócrita ostracismo que sufrió estoicamente entre nosotros. Ya desde los inicios sus audacias fueron sorprendentes, lo que fue alimentando poco a poco ese carisma beatífico. Por ejemplo, cuando tuvo la osadía de incluir en el casting de ‘La caza’ –parábola indisimulada sobre las heridas de nuestra guerra incivil en un descarnado blanco y negro, que ironizaba sobre las sacrosantas imágenes del NO-DO– al mismísimo actor Alfredo Mayo, símbolo incombustible y fetiche del cine franquista que, con su físico arquetípico de inequívocos rasgos arios, encarnaba a la perfección a los héroes falanfistas de Sáenz de Tejada, como bien muestra su filmografía de los rancios años 40 (de ‘Raza’ a ‘¡A mí la Legión!’).

‘La caza’ reactualizaba a su modo –en clave neorrealista– la alegoría que García Lorca, con su Bernarda Alba en el teatro –también el contraste del blanco y el negro– ya barruntó antes de la guerra y que Alberti a su vez certificaría – con propiedad podríamos calificarlo “de certificado de defunción” – tras ella. La mirada morbosa y “visionaria” de los torquemadas de la época vio en su primer título –‘La caza del conejo’– unas inaceptables alusiones sexuales, anticipándose en más de una década a las comedietas rijosas del Ozores del cine de destape, sin comprender en modo alguno el profundo mensaje de la película, bastante más peligroso para el régimen que lo del “inocente” roedor de marras. El “gazapo” hubo, pues, que quitarlo. “Follardo, ¡en qué estaría yo pensando!”.

Sin embargo, el sombrío animal –a pesar de su inexistencia– no dejó de saltar pimpante los verdes Pirineos y ya en Berlín conquistó un Oso de Plata al mejor director para la película, lo que así inauguraba el idilio cinematográfico del aragonés con la crítica extranjera. El conejo se convirtió en transoceánico cuando llegó también a cautivar a cineastas tan distantes y distintos como al californiano Sam Peckinpah, artífice del violento western crepuscular, que pudo ver en él un antecedente de su posterior obra sanguinaria que se iniciaría tres años después con ‘The Wild Bunch’ (Grupo salvaje),

Del amplio catálogo de audacias del sufrido director de ‘Los golfos’ –que sin duda así fue cimentando la mentada aura inmovilizante, transida de devoción, de la que venimos hablando– hay que entresacar la de otro casting memorable para su película anterior –otro seudo western titulado ‘Llanto por un bandido’, que contaba con la participación misma del gran Luis Buñuel en las labores propias de verdugo –en clara insinuación al mayor sepulturero del reino–, y con la de su alevín Paco Rabal, convenientemente acompañados por el dramaturgo Buero Vallejo. Aparte de las evidentes lecturas políticas del guion –escrito en colaboración con su compañero de generación Mario Camus–, en el aspecto estético el realizador incluía escenas inspiradas en las pinturas negras de Goya, como la pelea a estacazos de los bandidos. Y es que Carlos –tanto por su paisanaje como por la decisiva influencia pictórica de su hermano, el ya aludido Antonio Saura, miembro de El Paso y continuador espiritual del legado del de Fuendetodos– es natural que se viera reflejado en la trayectoria ideológica y estética del pintor de la Familia de Carlos IV. ¡Más argumentos, si todavía fueran necesarios, para no haber llegado tarde en la ceremonia dichosa de los premios de la Academia que llevan el nombre que defendió apasionadamente aquel lejano noviembre de 1985!

No obstante, si queremos ver en este acto fallido un gesto “freudiano” de justicia poética es bueno que reparemos en que la gran triunfadora de la noche fue la magnífica película ‘As bestas’ de Rodrigo Sorogoyen. Ningún otro film recoge mejor que este –con tanto afán y pericia– la herencia ética y estética del gran Saura: el odio cainita que nos define, preñado de violencias y malentendidos, –con la contumacia de los hechos históricos y su memoria ancestral, como la invasión napoleónica a la que se apela en el film multi-galardonado, que documentaran los célebres ‘Desastres de la Guerra’ goyescos–. Esa misma irracionalidad que el maestro ya había retratado en aquella película que dedicó al asesinato de Puerto Hurraco – ‘El séptimo día’ (2004) – con guion de Ray Loriga. Pero entre esta cinta y el ‘Llanto por la muerte de un bandido’ del que antes hablábamos, el aura de Saura fue engordando como una prima donna assoluta y el agraciado se tuvo que enfrentar a todos aquellos que no querían bajarle de la elevada peana. Tan solo hay un arco de cuarenta años exactamente, en el que Saura pasó –gracias al encuentro proverbial con el productor Elías Querejeta– de sus films más inquietantes a aquellos que ya en los 80 le empujaron al género musical de la mano de Emiliano Piedra. Los distintos registros y recursos de nuestro santo laico también le permitirán abordar con igual maestría proyectos tan dispares como la aparatosa superproducción ‘El Dorado’ (1988) –sobre el viaje geográfico de Lope de Aguirre– o la intimista ‘La noche oscura’–sobre el viaje interior de San Juan de la Cruz– tan solo un año después.

Si en los primeros films de Querejeta se dejaba sentir su admiración por el otro aragonés universal, don Luis Buñuel –que si bien no tuvo discípulos declarados sí que pudo ver en el oscense un continuador de su obra junto a la del extremeño Luis Alcoriza desde su exilio mexicano– en los segundos de Piedra (dicho sin ninguna connotación) se advierte su recuperación de los códigos del teatro de pre-guerra, reconociéndose en los creadores de la conocida como Edad de Plata –desde Falla a Lorca, pasando por La Argentinita–, que en aquella época de esplendor replicaban en nuestro país lo que los Ballets Rusos de Diáguilev habían llevado a París. En este sentido, la adaptación al cine de la obra de Sanchís Sinisterra ‘¡Ay, Carmela!’ (1990), que se acercaba al teatro popular en los negros años de la contienda, no disimulaba su guiño más que elocuente a las experiencias previas –con La Barraca de Lorca y las Misiones Pedagógicas de Casona y Dieste– de las compañías ambulantes de la República. En ella, también Saura hará otra travesura de las suyas en el casting, recurriendo al popular cómico Andrés Pajares, que pese a sus limitaciones interpretativas, dará la justa medida que requería el personaje del cobarde Paulino frente a una Carmen Maura en estado de gracia. El guion – en comandita con el gran Azcona– hizo el resto, lo que llevó al film a alzarse con el galardón a la mejor película de la V edición de los Goya de aquel año.

A pesar del innegable interés que tiene la trilogía musical que Saura rodó con Antonio Gades (‘Bodas de sangre’, la ‘Carmen’ de Bizet y ‘El amor brujo’) –en la que reinventó el género y que tiene una continuidad menos brillante en trabajos posteriores de la década siguiente (Sevillanas’, ‘Flamenco’, ‘Tango’, ‘Salomé’, ‘Iberia’, ‘Fados’, ‘Io, Don Giovanni’, ‘Flamenco, Flamenco’, ‘Zonda, folclore argentino’ y ‘Jota de Saura’) – el director abominaba de su aura también lírica, al confesar ya en el 2017: “No sé qué son estas películas».

El ciclo –con gran propensión a un esteticismo minimalista estilizado, que sus detractores tildaban de fatuo, no queriendo ver su primoroso trabajo con la luz como indiscutible protagonista– no le hacía olvidar la posibilidad de volver a sus películas añoradas para las que no encontraba ninguna atención por parte de los mercachifles de la cosa, porque el aura seguía haciendo de las suyas: ahora a través de un éxito sin precedentes en un género que fuera de la consabida españolada no tenía tampoco destacados precedentes aquí (a excepción hecha de ‘Embrujo’ del olvidado Serrano de Osma y ‘Los Tarantos’ del inolvidable Rovira Beleta).

Sin embargo, la estrecha colaboración que Saura establecerá con el fotógrafo Vittorio Storaro, en este ciclo musical, le lleva a aproximarse en 1999 a su admirado Goya de una manera directa ya –‘Goya en Burdeos’– con un Paco Rabal que recuperaba el papel que ya interpretara en los años 70 en la sosa ‘Goya, Historia De Una Soledad’ que dirigió perezosamente Nino Quevedo, a pesar de contar con el guion de Alfonso Grosso, la música de Luis de Pablo –habitual en las bandas sonoras de Saura– y la elogiable fotografía de Luís Cuadrado y José Fernández Aguayo. Por tanto, Rabal necesitó más de veinte años en fajarse con un director a la medida de su talento para un personaje que ambos habían estado acariciando durante toda su vida. Naturalmente, la película de Saura le hizo acreedor al Goya al mejor actor principal. No habría podido ser de otra manera: un Goya para el Goya. Pero eso sí, ¡más aura al canto!

A pesar de sus múltiples etapas como cineasta y sus diversas facetas, como fotógrafo (creador de los “fotosaurios” – técnica mixta de dibujo y pintura sobre ampliaciones fotográficas–), dibujante, novelista y director teatral, lo más recordado de Saura siempre serán aquellas películas que “inventaron” su aura al radiografiar como nadie las cicatrices aún abiertas del franquismo, la estrechez de miras y aquella paz de los cementerios, las cárceles y las iglesias (en las que el dictador entraba bajo palio como Pedro por su casa). Películas que tenían, como dijimos, la impronta de su admirado Buñuel, también aragonés y sordo como Goya. Todos recordamos los tambores de Calanda de los que Saura se apropió cuando rodara en esta localidad algunas escenas de su película ‘Peppermint Frappé’ (1967), con Geraldine Chaplin, su esposa de entonces. Matrimonio que, me permito un inciso, le vinculó a la casta del “gran dictador” del Séptimo Arte que, sin embargo, desconfiaba de él y lo llamaba despectivamente nada más y nada menos que ‘El chulo’, sospechando un arribismo inconfesado del español. Claro que el pedigrí de Geraldine era de aúpa: era nieta del dramaturgo Eugene O´Neill e hija del propio Charlot y –habiendo sido criada con sumo esmero– se ve que el oscuro pasado dickensiano del papá (o papa, también en este caso) le hacía inaceptable digerir semejante trágala.

Curiosamente, cuando Saura años más tarde –retomo el hilo– se quiera acercar a la figura del surrealista en el film ‘Buñuel y la mesa del rey Salomón’ (2001) –a pesar del apoyo en el guion del experto Agustín Sánchez Vidal, que había ganado en 1988 el Premio Espejo de España de ensayo por su obra ‘Buñuel, Lorca, Dalí: el enigma sin fin’– los resultados de la película serán tristemente decepcionantes, siendo uno de los escasos fiascos de su carrera.

La etapa que empieza con la citada ‘Peppermint frappé’ –llena de obras maestras– toca a su fin doce años después con ‘Mamá cumple cien años’, que llevaba otra sorpresita en el casting por enésima vez: la gran Rafaela Aparicio, siempre vinculada a papeles cómicos de reparto como chacha o ama de casa, aquí hace un papel espectacular de protagonista. La película venía a continuar la serie iniciada con la saga familiar de ‘Ana y los lobos’ (1973), y por medio quedaban films tan interesantes como incomprendidos en su momento como: ‘Stress es tres, tres’, ‘La madriguera’, ‘El jardín de las delicias’, y ‘La prima Angélica’ que, cargados en mayor o menor medida de un simbolismo críptico, hacían alusiones políticas con la abierta intención de estrellar una crítica demoledora contra la burguesía española del franquismo. Este ciclo marcará un punto de inflexión en nuestra cinematografía no solo por la apertura que representan sino, también, por la elaboración de una gramática fílmica inédita –con unos estilemas propios– que venía a abrir la puerta a la reflexión a través de la memoria del pasado por remoto que pudiera ya parecer a esas alturas.

‘La prima Angélica’ y ‘Cría Cuervos’ obtendrán en Cannes sendos Premios del Jurado en 1974 y 1976, respectivamente. Otra vez esa onerosa aura que rodeará a Saura hasta más allá de su fallecimiento.

Tras esta etapa, habrá un giro copernicano e inesperado con ‘Deprisa, deprisa’, dentro del subgénero del cine quinqui, que no obstante no le era ajeno, como demuestra el hecho de que en su juventud filmara ‘Los golfos’, lo que le da la oportunidad de ganar un Oso de Oro en Berlín.

Tras la muerte de Franco –y ya filmadas ‘Cría cuervos’, ‘Elisa, vida mía’, ‘Los ojos vendados’ y la ya mencionada ‘Mamá cumple cien años’– será el momento de irse con la música a otra parte, nunca mejor dicho, porque el gigantesco aura que arrastra el director –como un nuevo Sísifo– le abisma a las “simas” del musical a la española, –que rehén de los modelos anglosajones, necesitaba remozarse con carácter de urgencia– y ya sabemos lo que pasó. Tampoco le es extraño el género puesto que se inició en él en sus comienzos con el cortometraje ‘Flamenco’ (1955). Pero entonces ni el género ni el director eran conscientes de que su encuentro, mal que le pesara a este años después, era no solo inevitable para ambos sino absolutamente necesario y asimismo vino a demostrar la enorme capacidad del proteico Saura para reinventarse y adaptarse a los nuevos vientos que corrían, lo que destaca con absoluta autoridad el documental Saura(s) (2017), del realizador Félix Viscarret.

Carlos Saura ha muerto –eso sí, sin cumplir los cien años de aquella Mamá delirante de su película– pero su aura vive y seguirá siempre viva –creciendo más aun–, si bien a partir de ahora ya no le impondrá peaje alguno a su destino, lo que viene a hacer felizmente de este artículo, que había nacido con vocación de obituario –contra todo pronóstico–, una inesperada «necro/ilógica», como habría deseado el eterno soñador de Calanda.

¡Ya que tu aura se obstinó en serte tan pesada, que la tierra te sea leve!