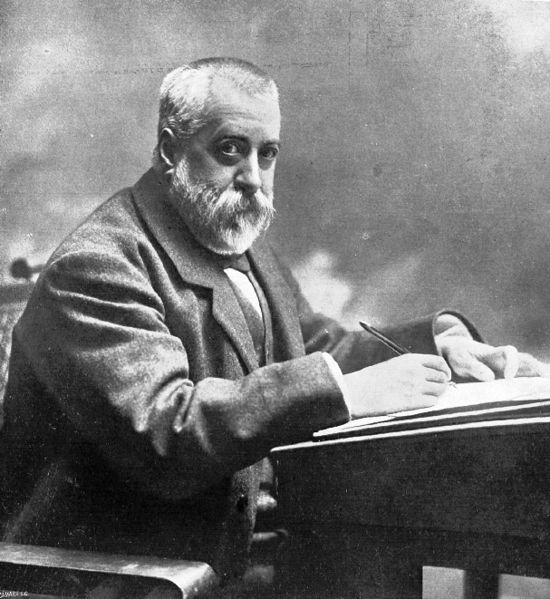

La mayoría de españoles que han terminado el bachillerato en los últimos 75 años —dan igual los planes de estudio— tienen, más o menos, la misma idea sobre José Ortega y Gasset (1883-1955) y Marcelino Menéndez Pelayo (1856-1912): ninguna. Sí les habrán oído mencionar, pero nunca se les contó que Menéndez Pelayo era un gigante de nuestras letras y pensamiento, ni que Ortega y Gasset había sido una gran figura de la filosofía mundial. Eran dos grandes personajes a los que quizá se debería leer, pero poco más. Ambos continúan hoy día excluidos, desde luego de la Universidad, pero también entre el más amplio público que, como mucho, recordará que corresponden a nombres de vías del callejero de muchas ciudades españolas.

El “Desastre de 1898” causó un gran impacto emocional en el ánimo y el espíritu de todos los españoles. Ortega tenía 15 años, en 1898, y también lo sufrió. Y, como otros muchos, culpó a la Restauración. No mucho más tarde consideraría que Menéndez Pelayo, Echegaray, Pérez Galdós, e incluso Juan Valera y otras grandes figuras de la cultura de la Restauración (1875-1931), no representaban un valor de futuro. Eran más un lastre del pasado que dificultaba el compromiso activo de las generaciones jóvenes con la “nueva” España que habría que crear tras el desastre. Ortega simpatizó y hasta participó en las campañas “noventayochistas” contra Menéndez Pelayo, o contra Echegaray por su Premio Nobel de Literatura de 1904.

Para Ortega, y para toda su generación —la “Generación de 1914”, en la que también figuran Azaña, Madariaga, Araquistáin, Américo Castro, etc.—, España era el problema y Europa la solución. Y la cultura española era esa grotesca deformación de la cultura europea que denunciaba Valle Inclán, en Luces de Bohemia (1923). Una situación de la que culpaba a la tradición española, incluidos los liberales del XIX. En especial, culpaba a la generación de la Restauración, acusada de pusilanimidad e inconsecuencia, por “resignarse” a convivir con restos del Antiguo Régimen, recibidos de una tradición prescindible, y por no culminar la “revolución burguesa”. Para Ortega, Menéndez Pelayo, al que dirigió duras críticas, era la personificación del “espíritu caduco” de la Restauración.

Ortega y Gasset ninguneado

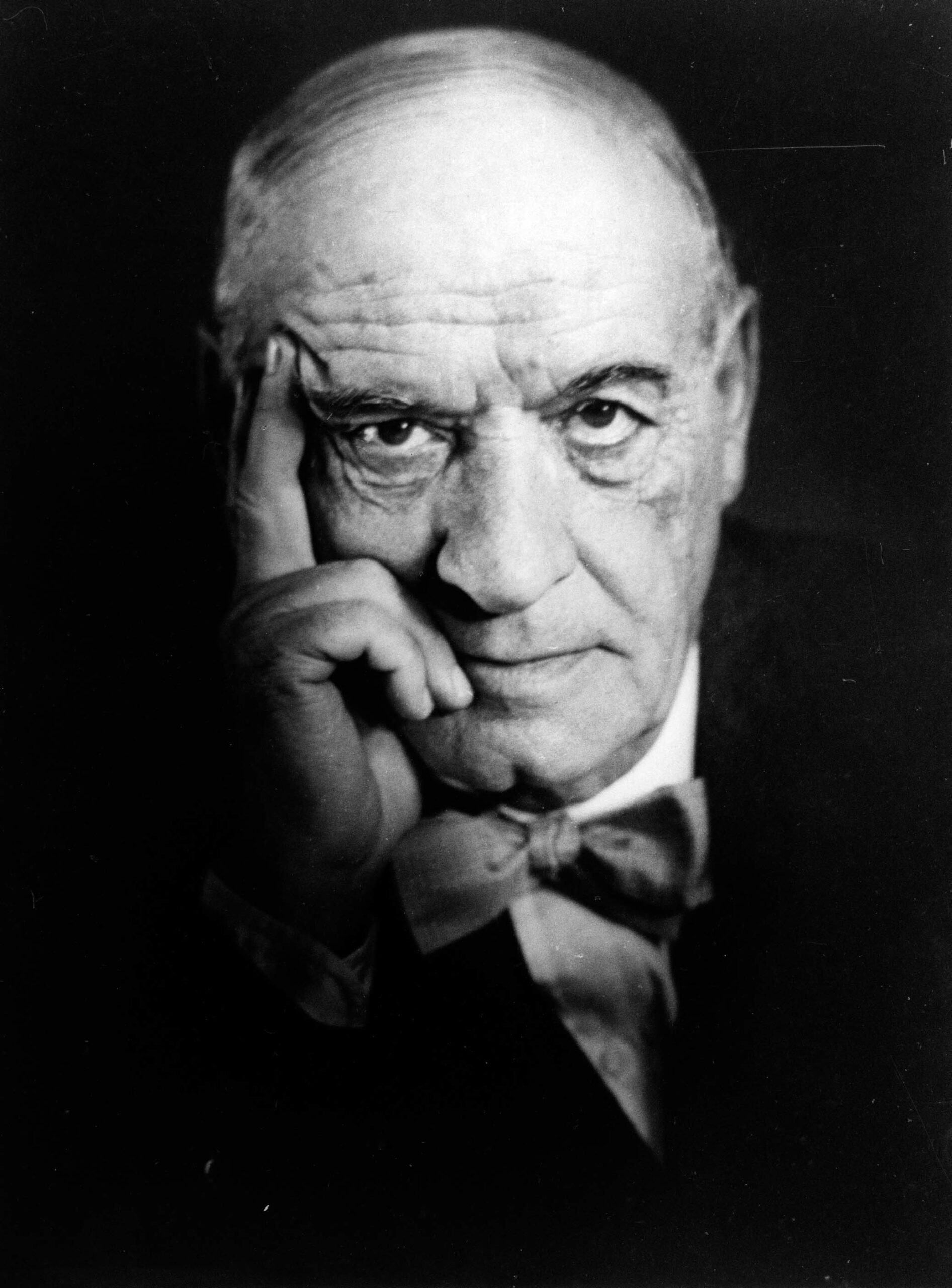

Se dice que, en una hipotética clasificación de los 10 intelectuales españoles más postergados y menospreciados de todos los tiempos, casi seguro que Ortega y Gasset ocuparía el primer lugar. Solo casi, pues, entre otros, también podría ser candidato Menéndez Pelayo. Mas, el aspecto, la actitud y el trato personales del autor de España invertebrada o de La rebelión de las masas ofrece perfiles ariscos y bastante cortantes que dificultan tomarle aprecio. Elitista, machista, homófobo y vendido a Franco suelen ser cuatro acusaciones habituales nada más citarlo entre quienes no saben gran cosa de filosofía, pero algo han leído de él o sobre él.

Y, por si fuera poco, entre su propio gremio —los filósofos españoles—, se lo estigmatiza por una razón más: careció de sistema filosófico. Esto, según afirman muchos, lo dejaría en solo un buen periodista y gran comunicador, pero un filósofo deficiente. Incluso hay quien lo coloca por debajo de Miguel de Unamuno, su gran antagonista, o de Xavier Zubiri, su destacado discípulo. Hoy en día, citar a Ortega y Gasset implica no quedar bien. Y resulta más que sorprendente, pues él debería ser el intelectual de referencia, un autor fundamental a la hora de entender el tono intelectual de España, un pensador ante el que medirse.

Sin embargo, es indiscutible la solvencia y admiración intelectual que ganó Ortega entre sus contemporáneos, en Europa y América. Contó con el respeto y la amistad de Martin Heidegger, formó parte del círculo de Victoria Ocampo y lo recibían jefes de gobierno. Sus colegas extranjeros pensaban en él cuando organizaban conferencias, seminarios y cursos donde se tuviera prevista la presencia de personajes como Karl Jaspers, Benedetto Croce, Carl Jung, Arnold J. Toynbee o Bertrand Russell. Hasta le pidieron participar en el bicentenario de Goethe, en 1949, algo que lo situó a la altura, entre otros, de Thomas Mann, quien también asistió.

Repudiador y repudiado

Por las cinco razones apuntadas, Ortega ha sido casi tan olvidado por la izquierda como por la derecha. Para las izquierdas, es inaceptable su coqueteo inicial con la dictadura de Primo de Rivera —aunque sí es aceptable el del PSOE—, que renegase muy pronto (1931) de la IIª República, que se exiliase del Frente Popular, para salvar la vida, en 1936, y que regresase en 1945 a la España de Franco, o que al final de su vida fuese un liberal-conservador (como lo fue su criticado Menéndez Pelayo). Y las derechas jamás lo aceptaron como referente por su afinidad juvenil al socialismo, por sus esfuerzos para derribar la Restauración, por ser uno de los promotores de la IIª República y, muy en particular, porque fue radicalmente laico siempre.

Algo análogo sucedió con Menéndez Pelayo a derecha e izquierda, si bien, en su caso, fue Ortega uno de sus principales detractores. Ortega estaba convencido de que, tras el desastre del 98, la “nueva” España necesitaba acabar con la Restauración y culminar la, a su juicio, “inconclusa” revolución liberal iniciada en 1812. Se trataba de hacer tabla rasa del pasado para “reconstruir” desde cero una España nueva, “liberada” al fin del pesado lastre de sus nefastas y prescindibles historia, tradición y cultura. Para Ortega, España era una excepción y un caso singular entre los pueblos de Europa, pues su cultura era una anomalía separada desde hacía siglos del curso de la transmisión cultural de la humanidad, en la que se vierten las creaciones de las demás naciones europeas. Una anomalía que había que suprimir.

El futuro de los españoles, pensaba el joven Ortega, requería el olvido y abandono de toda la tradición cultural hispánica para poderse “europeizar”. Y Menéndez Pelayo, reconstructor de la tradición cultural española era, por ello, un falso valor cultural de perniciosa influencia, que debía ser expulsado de la escena pública. La cultura española estaba enferma y Ortega proponía, como “medicina”, la ingesta de altas dosis de “auténtica cultura” (alemana, claro). Ortega hizo una lectura de Menéndez Pelayo muy sesgada. No le interesó su labor como historiador y crítico literario, o sus aportes al conocimiento del patrimonio intelectual y de la literatura hispana, sino que se limitó a criticarlo por su posición de gran referente cultural de la aborrecida Restauración.

Nunca se privó Ortega de expresar su negativa valoración de Menéndez Pelayo. Aunque no fue el suyo un caso aislado. Otros hombres del 98 y del regeneracionismo, como Maeztu, Unamuno, Valle Inclán, Antonio Machado, Baroja o Azorín, etc., no escatimaron sus desprecios hacia Menéndez Pelayo, aunque Maeztu y Azorín rectificarían después. Ortega retomó contra Menéndez Pelayo las viejas tesis krauso-institucionistas de los krausistas (Giner de los Ríos) contra la tradición pre-ilustrada española que siempre defendió el santanderino. Y, sin embargo, fue Ortega un continuador directo y, de modo inevitable, un discípulo de Menéndez Pelayo.

La influencia de Menéndez Pelayo en Ortega y Gasset

No hay duda de que hay una línea de recuperación del pensamiento español, algo decaído en el siglo XVIII, que inició Balmes en el siglo XIX, continuada por Menéndez Pelayo y culminada por Ortega en el siglo XX. Una línea ascendente, desde luego, pues los tres tuvieron amplia proyección internacional, aunque la de Ortega es muy superior. Una línea de recuperación y de continuidad, pues Menéndez Pelayo estudió a Balmes y lo apreció mucho, y Ortega y Gasset estudió con Menéndez Pelayo y fue éste quien le promovió a la cátedra de metafísica en 1910. Y es que, pese a su airado posicionamiento crítico contra Menéndez Pelayo, la obra de Ortega es tributaria, en gran medida, de la de su aparentemente repudiado maestro santanderino.

Recientemente, en su obra Menéndez Pelayo, el gran heterodoxo, Agapito Maestre ha acreditado que Ortega seguía el pensamiento de Menéndez Pelayo en asuntos tan importantes como la concepción de la historia de la filosofía. Ahí, el profesor Maestre recuerda que, en 1945, Ortega escribía que “no parece haber habido ninguna filosofía que comience de nuevo, sino que todas brotaron partiendo de las anteriores y, desde cierto momento, de todas las anteriores”. Una idea expresada en 1891 por Menéndez Pelayo, al afirmar que “semejante prole sin padre ni madre no ha existido jamás en ninguna ciencia y menos que en otras ha podido existir en filosofía, donde todo pensamiento nace de otro como desarrollo o como antítesis”.

Señala Maestre hasta cuatro coincidencias entre ambos, respecto a la concepción de la historia de la filosofía, que es asunto central en filosofía. Aunque éste es más trascendental, si cabe, en el caso de Menéndez Pelayo. En efecto, éste había realizado sus estudios sobre la tradición cultural hispana anterior a la Ilustración, en la convicción de que la recuperación de la literatura, la ciencia y la filosofía españolas permitiría comprender mejor la evolución de la cultura hispana, que tantos éxitos había alcanzado en el siglo XIX, en las letras y la dramaturgia, sobre todo. Al entender Ortega la historia de la filosofía de igual modo, coincidía en que toda la filosofía, incluso la suya, tenía también sus antecedentes hispanos.

Claro que Menéndez Pelayo no era filósofo, y nunca lo pretendió. El que se convirtiese en objeto preferente de las críticas de Ortega respondió, sobre todo, al deseo de regeneracionistas y noventayochistas —y también la Generación de 1914— de partir de cero, de romper con todo el pasado cultural español. Un pasado que incluía la Restauración y los personajes de la cultura española que más la representaban, fuesen Pérez Galdós, Echegaray, Valera o el gran polígrafo de Santander.

Lo dramático no fueron esas críticas ni su falta de fundamento real, que no lo tenían. Lo verdaderamente terrible fue que esa campaña contra la tradición cultural española fuese protagonizada por quienes estaban destinados a culminar las brillantes generaciones de las letras, las artes, las ciencias y el pensamiento hispanos que, desde el romanticismo, protagonizaron un gran renacimiento cultural hispánico al que se ha denominado como “Segundo Siglo de Oro” o “Siglo de Plata” de la cultura española.

Y también es muy lamentable que esa actitud contraria a la tradición cultural hispana, adoptada por esas “generaciones rebeldes”, las de 1898 y la de 1914, se haya mantenido hasta hoy entre muchos españoles.