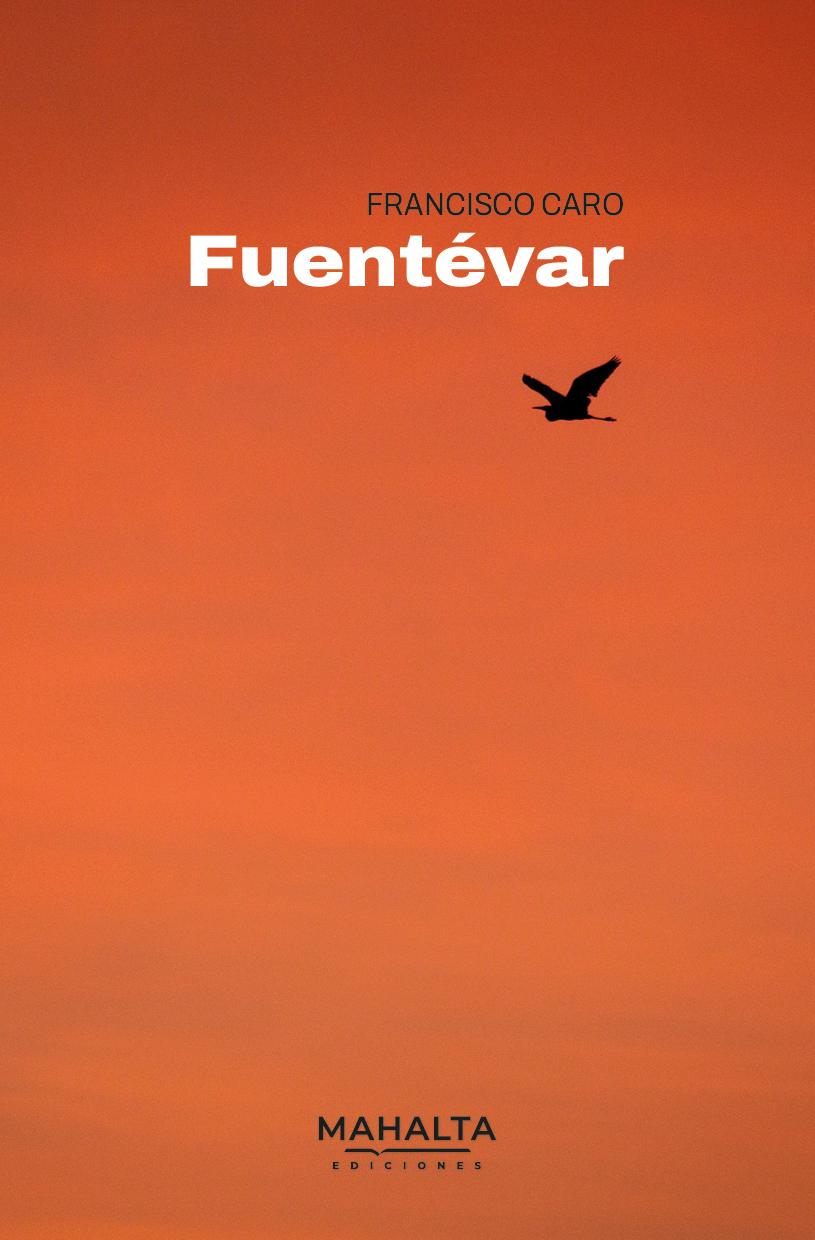

Francisco Caro, poeta, publicó en 2006, en la colección Vitruvio, un libro titulado Salvo de ti y desde entonces han ido apareciendo, sin prisa ni pausa, una docena larga de poemarios que ha culminado con Fuentévar, un libro que nos remite a su raíz. Francisco Caro, profesor, se licenció en Historia Moderna y Contemporánea para dedicar el resto de su vida profesional a la enseñanza. Francisco Caro, hombre, se mueve en los ambientes literarios repartiendo una bonhomía que todo el mundo reconoce. ¿Todo el mundo menos él? Bueno, no la niega, pero sí la matiza.

Así que usted, reconocido manchego, nació a los pies de un volcán, quién lo diría.

Sí, así es. A los pies del cono volcánico más grande y más occidental de la zona volcánica del Campo de Calatrava. Es un signo identificativo de nuestro paisaje, territorio a medio camino entre La Mancha y los Montes de Toledo. Lomas suaves, monte bajo mediterráneo, luz que se curva y un río, el Bullaque, que a duras penas resiste su caudal. Tengo parte de mi patio adoquinado con el basalto que hace unos millones de años nos ofreció como base firme la colada del volcán de la Arzollosa.

Su último libro, entiendo que es Fuentévar (o De los campos), es un homenaje a un lugar con nombre propio: Piedrabuena. “Siento esta tierra / amo esta tierra”, escribe. ¿Ahí está su raíz, su forma de ver la vida?

Paisaje y hombre terminan por fundirse. Nunca he renunciado a mi tierra, a su luz, a sus aires, a sus gentes. Mi residencia habitual está en Madrid, pero si hablamos de existir, de vivir, soy y vivo a caballo entre Piedrabuena y la Corte. Creo que mi raíz, aunque nunca fui labrador, está más cerca de los resistentes terrones negrizales, tan habituales de las tierras de labor que generó el volcán, que de los asfaltos madrileños. El espacio de mi intimidad sigue siendo Piedrabuena. Allí veo la vida con calma, aceptando, sintiéndome parte, caminando con… Nada nuevo, lo aprendí de los míos sintiendo.

Leyendo los poemas de Fuentévar se podría hacer un recorrido por Piedrabuena: el río Bullaque, la huerta del Conde, la dehesa de Safont… Dice usted: “¡Cuánto calla la tierra!” ¿Hay muchas historias bajo su mirada?

La tierra, como el papel, lo aguanta todo. Escribimos a diario sobre ella, en ella enterramos el vivir, bien día a día, como fiel compañera silenciosa o bien entregándole, en su preciso momento, la hucha de aquello que hemos procurado guardar, mientras la vida crecía, con nosotros. No creo tener más historias inconfesables guardadas que cualquier otra persona, pero todos tenemos intimidades que jamás diremos, y en ello agradecemos a la tierra su complicidad, su secreto. En Fuentévar, un grupo importante de poemas han nacido en el lugar que se nombra en el título, y han crecido pisando la tierra, atendiendo la provocación de sus circunstancias. Por otro lado, hay poemas que, nacidos autónomos, han buscado el refugio de uno de esos parajes que cito para lograr auténtico sentido. Hay un diálogo, he podido observar en la relectura del libro terminado, entre conciencia y territorio, un ida y vuelta entre lo mirado y lo sentido, entre lo permanente y lo fugaz, entre el allí y el aquí, entre el entonces y los mañanas, entre el yo y su inexistencia.

En Piedrabuena está su infancia, los juegos, la lucha a pedradas entre “bandas” rivales. ¿Será que todavía flota en el aire el recuerdo de los caballeros Calatravos? ¿O es la raza íbera?

Bueno, bueno, lo de la lucha a pedradas del poema “Huerta del Conde” es cierto, responde a una experiencia vivida. Llegué a tiempo de vivir algo que venía de lejos, de muy lejos. Era el final de los años cincuenta, y los chicos de dos barrios vecinos (las Cuatro Esquinas contra el Buitrón) disputaban a pedradas. No éramos enemigos, era una forma de afirmarse, de mostrarse y medirse. Hace años de aquello. A lo largo del vivir me ha dado tiempo a ver desaparecer todos los juegos infantiles que heredamos: las canicas, el marro, la pídola, el trompo… todos los ha engullido el rectángulo iluminado que nos domina. Por otra parte, el lugar ya no existe como tal, ha sido urbanizado, dentro de poco no quedarán tampoco personas, como ya no quedan árboles, que puedan hablar de él. Queda lo que nos llevamos.

Escribe usted “vivir si otros te dejan/ es ya morir”. ¿Francisco Caro ama la libertad?

¿Quién no ama la libertad? Otra cosa es la capacidad individual para vivir libres entre tanto condicionamiento social y tantos mensajes conductistas; y, a lo que voy viendo, entre tanto futuro condicionamiento político de las actuales libertades colectivas, algo que dábamos por asentado y no es así. Lo dejo aquí. Lo que venga lo contarán otros.

Es usted historiador de formación y poeta por vocación, pero en su poesía aflora con mucha frecuencia la sentencia, ¿no se habrá vuelto un poco filósofo?

Lo sentencioso forma parte del paisaje lingüístico manchego. Es una seña arcaica de identidad, así como la ironía, aunque esta no aparezca demasiado en Fuentévar. La sentencia resume, odia el discurso explicativo y va directa a la conciencia lectora, escuchadora. Suele acudirme sin que la llame, siempre está por los alrededores cuando escribo. Algún amigo afirma que en eso soy el más manchego de los poetas que frecuenta.

¿A la hora de trabajar, ¿qué tienen en común las palabras y la greda?

La poesía es fundamentalmente un hecho del lenguaje, lo que se dice en el poema no puede ser dicho de otra manera, si es auténtica poesía (siendo consciente de las limitaciones). Mi padre era sastre, daba forma a las telas, mis abuelos y tíos maternos eran tejeros, domadores de la arcilla, de la greda (dicho en su decir). La forma crea la identidad de la materia, la hace vivir, la convierte en criatura diferenciada. Las palabras crean el poema; limitan, perfilan, señalan el lugar, la extensión y la profundidad de los abismos a que nos asomamos con él. Con el poema como artefacto buscamos la poesía, en la conciencia, siempre, de que las palabras no son el poema, el poema está en los huecos, en la tensión, en los silencios que con ellas —que son greda sobre un folio— consigamos generar. El poema es poema por la forma que le hemos otorgado. Y añado: para lograrlo, las palabras de un poema deben multiplicar sus significados, buscar por lo oscuro trascendencia.

Dice usted que cuando la luz es fuerte y el mundo evidente, la poesía huye. ¿Dónde busca las certidumbres? ¿Cuándo nace la poesía en usted?

La poesía vive en la penumbra, en ese límite entre la luz y la sombra que nadie puede discernir. ¿Qué discutirle al sol? ¿Cómo tantear los caminos bajo su imperio? La poesía es hija de la insinuación entre las luces dudosas, que decía Góngora, con que se anuncia el día, también de los miedos y las desesperanzas, del ser en cueros que es el hombre que se ve obligado a vivirlo. Nada hay absoluto, nada puede ser exacta certeza, nadie sabe cómo vivir la vida: la luz restallante deslumbra, obliga, no nos sirve, ciega. Nuestro camino es un tanteo permanente. La evidencia es a veces un señuelo, un engaño. No es raro que un poeta, en sus titubeos tanteadores, pueda contradecirse, incluso dentro del mismo poema. Si es poeta, claro.

En un mundo literario, donde afloran las rivalidades, y la sensibilidad está a flor de piel, tiene usted fama de pacificador. ¿Es de los que cree que todo el mundo es bueno?

Niego la mayor, yo no pacifico a nadie. Afirmo lo contrario, huyo de las confrontaciones cuando soy testigo. En resumen: no me mido, no compito, no reparto consuelos. Si hay algo inútil y pueril es la rivalidad poética, los escalafones. Cierto es que todo poeta –desde el que habita palacios al que reside en vil choza– cree que su obra no es todo lo apreciada y reconocida que merece, pero eso es algo tan aburrido y tan antiguo como vulgar. La posible razón de esa costumbre de apacible que se me atribuye puede nacer de que acepto a los demás como son y no espero que sean como yo desearía que fuesen, lo cual no me impiden reconocer defectos y virtudes. Que las más de las veces callo, aunque no todas. Tal vez por esta etiqueta que se me achaca, en una entrevista radiofónica, a la que se me convocó como poeta, estuvieran una hora preguntándome no por la poesía, sino por la amistad. Curioso. Digo para terminar que no me molesta ni alegra semejante fama –o sambenito– ni lo que tenga de falso o cierto.

Ha publicado Fuentévar en una editorial con nombre único: Mahalta. ¿Qué me puede decir de ella? ¿Quién la dirige? ¿A qué se dedica?

Ha publicado Fuentévar en una editorial con nombre único: Mahalta. ¿Qué me puede decir de ella? ¿Quién la dirige? ¿A qué se dedica?

Pues que estoy metido de coz y hoz en ella, incluso de voz. Pertenece a —y está sostenida por— Miguel Ángel de la Beldad Caro, a la sazón sobrino mío, que tiene la gentileza de dejarme merodear por ella. Y merodeo. Edita, editamos, poesía en dos colecciones paralelas. También hay narrativa. Está, estamos, en Ciudad Real y trabaja, trabajamos, a nivel nacional. Intenta, intentamos, hacer ediciones cuidadas y hay autores que, en su libertad, confían en nosotros, a los cuales agradecemos y procuramos corresponder.

Habla usted de “la hucha del vivir y sus pedazos”, ¿también la poesía es una hucha? ¿Y usted qué ha guardado en ella?

Vivir es recordar, si se pierde la memoria, termina la vida útil. La memoria es la hucha, el motor escondido, la raíz de lo que somos, la suma de todos nuestros orígenes. Lo que se guarda en ella no depende de nuestra voluntad. Ella elige. De vez en cuando nos sorprende. De vez en cuando busca aparecer en algún poema, aunque sea asomando tras una puerta entornada. Digamos que la hucha es de arcilla, digamos que hay un instante cierto en que se rompe.

Dice usted que ya no quedan árboles cuyas raíces guarden la memoria de los niños que jugaron junto a ellos. ¿Aspira a dejar rastro, memoria, mensaje? ¿O simplemente, cuando llegue la hora del mutis, atravesará la escena?

Ya somos el olvido que seremos, dijo Borges sentenciosamente con la exactitud que pido, pedimos, al lenguaje poético. Pocos poetas logran atravesar los siglos, y menos ahora que sus nombre y obras han desaparecido de los cánones académicos, de las enseñanzas primarias y medias (y tal vez universitarias). Aunque bien cierto es que todo aquel que escribe busca prolongarse en lo que escribe por lo menos un poquito más allá de lo que dure su cuerpo. Pero no nos engañemos. El mundo –espacio y tiempo– es escenario y nosotros actores coyunturales que debemos abandonar la escena. Mejor en mutis. Y desnudos. Si algo de la obra de alguno vale, y cae en tierra buena, quedará. No hay más, no valen empeños ni sobreactuaciones. Disfrutemos escribir aquí y ahora.

*Francisco Caro. Fuentévar (Mahalta 2025)