La frase, que ha gozado de amplia circulación en los últimos años merced a las redes sociales, no puede ser más contundente:

Queremos ser amados, y de no ser posible, admirados; y si esto tampoco se puede, temidos; y de no llegar a despertar el temor, entonces ser odiados y despreciados. Queremos suscitar en los demás alguna suerte de sentimiento. El alma aborrece el vacío, y quiere tener contactos a cualquier precio.

Aunque atribuida erróneamente a Thomas Bernhard, pertenece en realidad a El doctor Glas, una novela del escritor sueco Hjalmar Söderberg.

La idea es clara, si bien puede que el autor no tuviera en mente su auténtico alcance: la de que el ser humano es una criatura esencialmente comunicativa. Aunque, desde los análisis expuestos por la cibernética, a estas alturas puede resultar una obviedad, lo cierto es que cualquier ente orgánico, por su propia naturaleza, está dotado de una estructura básica que le permite interactuar con su entorno, bien sea para informarse de potenciales fuentes de alimento y de amenaza, bien para requerir auxilio o repeler eventuales ataques (entre muchos otras cosas). Vistos así, todo ente constituye un sistema transido de comunicación, de inputs y outputs, de flujos de datos tanto lógicos como materiales, ante los cuales los entes se comportan como canales de transmisión y modificación en aras a la propia pervivencia. En síntesis, no es posible subsistir sin comunicarse. Ni siquiera un paciente en coma deja de sostener algunas funciones vegetativas de comunicación básica, como la regulación de la temperatura corporal en función de la del entorno.

Aun así, no han faltado a lo largo de la historia personas que han optado por aislarse todo lo posible, suprimiendo cualquier contacto con terceros. El precio, salvo en casos de autosugestión severa (todos tenemos en mente la estampa de un santón hinduista o la de un monje budista abismados en su nulidad mental), suele ser muy elevado. La imagen de San Antonio retirado en el desierto, siendo víctima de toda suerte de visiones tentadoras, sería un buen ejemplo del efecto devastador que causa el aislamiento en la mente humana, concebida para interactuar continuamente con el entorno. Otros menos drásticos, aunque igualmente elocuentes, deciden comunicarse únicamente con animales irracionales, a los cuales se les suele dotar de una supuesta capacidad de comprensión que vendría a corroborar que, por mucho que uno se aísle, necesita imperiosamente generar reacciones en el otro… aunque solo sea capaz de ladrar o menear la cola. La generalización de la tecnología en nuestra vida cotidiana habría llevado esta ilusoria autosuficiencia a un estado paradójico, pues si por un lado nos mantiene aparentemente en contacto con el prójimo, por el otro lo preserva a una distancia inconmensurable, por puramente electrónica, virtual.

Todo ello me lleva a pensar que, en efecto, existe en la naturaleza una suerte de principio que me atrevo a calificar de interlocución, por cuanto supone la necesaria coexistencia, en un espacio y un tiempo dados, de cualquier ser con cualquier otro, en términos de mutua aceptación como emisores y receptores (no siempre voluntarios) de signos. Un organismo que no se comunica está inerme ante cualquier eventualidad del entorno: es blanco fácil, ya no de un depredador, sino de un golpe de viento. Por eso Dios o la naturaleza —táchese lo que nos ofenda— ha dotado a todos y cada uno de los individuos de medios suficientes para, en el peor de los casos, ubicarse y extraer conclusiones provisionales acerca de cómo ha de manejarse en un entorno concreto. Eso explica que una persona que padezca alguna disminución severa de la visión desarrolle una mayor acuidad del sentido del oído: de alguna manera ha de mantener el caudal necesario de información como para poder conducirse con ciertas garantías por la vida.

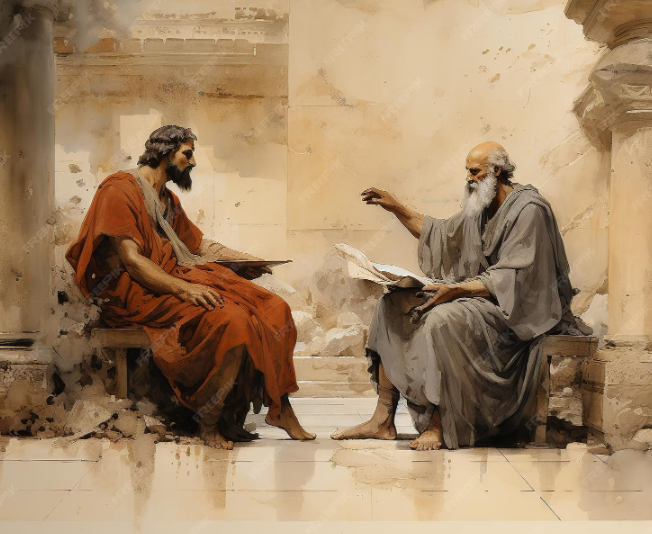

Desde sus orígenes, la cultura occidental se ha articulado sobre esta conciencia de la necesidad de la interlocución, de diálogo perpetuo. En el Protágoras de Platón, Sócrates se muestra taxativo a este respecto:

—Protágoras, no creas que yo dialogo contigo con otra intención que la de examinar estas cosas de las que yo no conozco solución. Pues creo que acertaba Homero al decir lo de:

«Marchando los dos juntos, el uno alcanza a ver antes que el otro».

Porque reunidos somos los hombres de algún modo más hábiles para cualquier trabajo, palabra o plan. Si uno piensa algo él solo, en seguida, marchando por su alrededor busca a quién demostrárselo y con quién asegurarse, hasta que lo encuentra. De este modo también yo, con tal intención, dialogo contigo más a gusto que con cualquier otro, porque opino que tú puedes hacer un óptimo examen de cualquier asunto, examen al que es propio que atienda una persona sagaz (248c-e).

Asumiendo Sócrates —el fundador del diálogo como método de conocimiento (y no como mera cháchara)— que dos llegan más lejos que uno mismo, solo, estaba plantando las bases de una concepción eminentemente menesterosa de las propias capacidades del sujeto autónomo: de sus palabras se deduce que la tan afamada autarquía del sabio clásico se ciñe al ámbito moral, pero no al cognoscitivo, puesto que de lo contrario no confiaría el ateniense en el valor del diálogo sino que se decantaría por la reflexión solitaria, como de hecho harán los filósofos académicos en adelante.

Vaya por delante que, al menos en los diálogos platónicos conservados, la voluntad de alcanzar la verdad mediante una interlocución real, y no meramente formal, queda reducida a un simple enunciado retórico, pues de continuo constatamos que el Sócrates platónico, más que buscarla a medias, sabotea las posibilidades de entendimiento (tanto es así que el propio Protágoras, agotado por sus elenchos, acaba dando el debate por imposible, espetándole: «Concluye tú mismo»). Ello no obsta para que la idea misma de que, a solas, el individuo no es capaz de alcanzar certezas fiables, sino que para poder obtenerlas es preciso proceder paso a paso, y junto (más que frente o contra) a otro, sea plenamente convincente, como cualquiera experimenta por sí mismo de continuo.

Ahora bien, el principio de interlocución no se agota en el coloquio presencial, si bien este es el que tendemos a privilegiar. Una variedad excelente de interlocución, si no la mejor, es la lectura. De hecho, leyendo nos mostramos infinitamente más generosos hacia nuestro interlocutor (¡hasta el punto de dejarle hablar sin interrumpirle!), ya que, en caso de tener que asumir que estábamos equivocados, lo hacemos impunemente, sin pagar ningún precio. Es más, en el diálogo cara a cara es frecuente que, aun cuando nos percatemos de que estamos siendo refutados, nos obstinemos en no admitirlo y prosigamos defendiendo nuestras tesis, ya derrotadas; es el coste de traducir las lizas verbales en justas personales y no en aceptarlas como lo que son: como exploraciones conceptuales. En la lectura, por el contrario, somos todos oídos (y ojos). Salvo en caso de adolecer de un talante particularmente obtuso —como les ocurre a ciertos críticos literarios—, al leer nos abrimos de par en par a una voz ajena, a la cual, lógicamente, solo podemos comprender en la medida de nuestras limitaciones: por eso la lectura sigue siendo diálogo, y no mera ingestión.

Que la interlocución forma parte de la entraña misma del conocimiento de la verdad se constata en un tercer escenario, de seguro el más extremo y radical: el del soliloquio. Pertrechados con la información obtenida durante nuestros diálogos presenciales y textuales, se libra en nuestro fuero interno un enconado aunque silente combate entre nuestras convicciones y lo que las pone en cuestión, enzarzándonos en una diatriba extenuante que, si somos honestos, no concluye nunca, pues siempre hallaremos nuevas objeciones a las que tener que someter a revisión y examen. Claro que estamos dando por supuesto que todos somos, en cierto modo, amantes de la verdad y no vulgares presos de la ideología, en cuyo caso la interlocución está excluida ya de entrada…

En términos ideales, la actitud adecuada es la de mantener un sano equilibrio entre el diálogo, la lectura y el soliloquio: consagrarse en exclusiva al debate presencial nos expone a perder de vista nuestra propia integridad reflexiva, reduciendo la plática a una permanente refriega verbal; limitarse a leer, sin contacto con otros seres humanos, nos degrada literalmente a la categoría de vulgares «ratas de biblioteca»; encapsularnos en una meditación continua, por muchas voces que invitemos a participar en ella, nos aísla y nos marchita, cuando no nos conduce de la mano al umbral de la demencia.

Sea como fuere, lo que parece evidente es que aquel que se abstrae de la interlocución, en cualquier de sus tres modalidades, se echa en brazos de la incertidumbre (o, en el peor de los casos, de la locura). El ensimismamiento no es propio del hombre: sin necesidad de llegar a postular su naturaleza política y social, resulta irrebatible que, sin interlocución, no solo no hay sentido, sino ni siquiera vida merecedora de ese nombre. Quizás las vacas o las piedras disfruten de una existencia plenamente replegada sobre sí misma, eso sí, pagando el peaje de una ominosa vulnerabilidad y, lo que es aún más atroz, del absurdo total.

Ningún ente puede aspirar al plano del significado, y menos aún al de la verdad, sin interactuar con su entorno, dado que su valor último se determina en función de su ubicación respecto a otros elementos, y no en términos absolutos. Ser es ser con, se podría postular, aunque es posible añadir a la fórmula otras preposiciones adicionales: ser desde, ser hacia, ser por, ser para… El hombre es un ser preposicional. Cuanto antes lo asuma, antes podrá ponerse en camino del puerto final: aquel que consuma su vocación existencial más íntima y le permite realizar su plena dignidad.