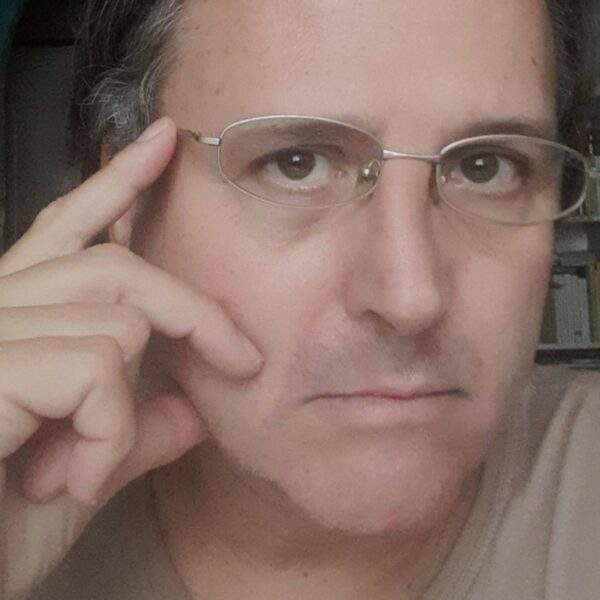

Emilio Calvo de Mora es cordobés, maestro, poeta, narrador y ahora novelista. Acaba de publicar “Mala fe” (Mahalta, 2025).

Emilio Calvo de Mora es cordobés, maestro, poeta, narrador y ahora novelista. Acaba de publicar “Mala fe” (Mahalta, 2025).

Es la suya una novela ambigua, a ratos nebulosa. ¿Qué cosas tenía claras usted cuando empezó a escribir?

No muchas, las precisas para saber que lo que tenía delante iba a ser una novela, aunque empezó como un cuento y el propio cuento pidió que se le sacrificara. Creo que partí de la idea de un personaje, Claudio Acevedo. Decidí que debía tomar la primera persona para narrar. Su ambigüedad es idéntica a la que cualquiera puede encontrar en su trajín diario, en la vida misma. Las novelas son artefactos donde cabe todo. Se parecen a la vida, de la que sabemos poco y de la que no tenemos demasiadas certezas. Hay una legitimidad en esa incertidumbre. Importa más la niebla de la que hablas que la luz. Todo vendría a ser un mecanismo engarzado para que esa verdad prospere a medias. Pero hay inicio y nudo y desenlace. Quise respetar ese patrón que yo mismo, no siempre, exijo a lo que leo. Tuve claro que era la memoria la que se pondría a largar, digámoslo así. A ella, a la memoria de Claudio Acevedo, le encomendé la compostura de la narración, su desempeño novelesco. Al final de la trama, alguien viene a decir que la verdad, aparte de ser una inexactitud, es una trampa. “Mala fe” quiere incomodar, hacer que la lectura sea un paseo por la cabecita de su protagonista, que no es ni mucho menos la más sana ni la más presentable. Podría decirse que lo que tenía más claro, si es que tuve esa pretensión de claridad, es que la novela entera fuese una especie de viaje por la perturbación, por todo lo que nos hace únicos, marcados, como si viniese ya esa marca cuando nacemos y la realidad se encargara de consolidar esa desviación. Es una novela sombría, que habla de sombras, aunque quizá la luz ande por ahí, pidiendo incorporarse. Decir que no tuve claras las cosas disuadiría al futuro lector. No me aferré a ningún final. Iría surgiendo. Me fascina escribir sin saber adonde voy. La escritura fluye, yo fluyo. El escritor, paradójicamente, es lector también y a veces acata y otras desobedece a ese lector improvisado que quien escribe lleva dentro. Cuando leo, leo como escritor. Al escribir me convierto en lector. Esa paradoja es necesaria.

En su texto insinúa que “Mala fe” es una novela, pero también podría ser otra cosa, si así lo quiere el lector. De ser “otra cosa”, ¿qué sería?

Es una novela, he tratado de que cumpla esa obediencia al canon del género, pero tal vez quise que fuese una declaración de amor a las novelas, un homenaje a la literatura misma. Es una novela con muchas novelas dentro. Una historia que se ramifica y vuelve sobre sí misma. Quienes la han leído y me han comentado qué les pareció sugieren que es una novela psicológica y también policiaca, psicológica, erótica, pero yo no soy de preferir etiquetas. Me agrada pensar que carece de género, conteniendo muchos. Siempre me he sentido poeta. La novela era una dificultad añadida, por esa circunstancia. Tenía que evitar que el lenguaje fuese poético, tenía que apartar al poeta y, sin embargo, hay o he querido que haya mucha poesía en la trama. Esa “otra cosa” que nombras podría ser la poesía. Ojalá esto que digo sea cierto, algún lector lo aprecie y sienta que es la novela de un poeta. Es el lector el que pone y quita las palabras. El que escribe se mantiene al margen. Quizá ni él sepa más de lo que escribió.

¿Por qué contar la historia de Claudio Acevedo, un personaje que no suscita empatía, que no busca compasión, ni perdón?

Claudio Acevedo Montenegro es un escritor de éxito, un hombre público, considerado y respetado y también venido a menos, un pobre hombre, sin más. En un momento de su vida decide contar las razones de esa infelicidad, escribir sobre lo que le hizo ser escritor o sobre su orfandad o sobre la belleza. Se siente solo. Recluido en una celda, acusado de un crimen, hace balance. No es el asesinato lo que le preocupa. Creo que aceptará lo que la justicia dictamine. Su anhelo es dar con las razones por las que se corrompió. Borges hace decir a uno de sus personajes que ha cometido el mayor de los pecados: no ser feliz. Creo que viene a ser así la cita, no recuerdo ahora las palabras exactas. Claudio Acevedo es un desgraciado que quiere redimirse, un ser perdido que no desea que lo encuentren, sino encontrarse a sí mismo, dar con las respuestas que justifiquen su desviación, la de mirar sin que se sepa que mira, la de escuchar sin que se sepa que escucha. Él sostiene todo el peso de la novela. Las novelas que se escriben en primera persona tienen una certeza: sabemos que el que las cuenta no muere. Eso puede ser un buen acicate para leer o un destripe innecesario, ya no me gusta la palabra spoiler. Y a tu pregunta, sobre el hecho de que no suscite empatía, diría que lo que me fascinó era contar la desgracia sin que la desgracia sea algo mío. Quería escribir sobre lo ajeno, sobre lo que no conozco, sobre otro que no fuese yo. Ese era un reto estupendo, que me excitaba mucho. El novelista se arroga ser cualquiera, puede ser el santo o el pecador. Los motivos de Claudio me entusiasmaban. Suponían un desafío a mi escritura, un desafío a mí mismo, algo nuevo, un ponerse en la piel de alguien muy distinto, de alguien que no tiene nada que ver conmigo.

Su personaje dice: “Si tengo que dar una razón por la que me hice escritor, está ahí. Escribo para ser otro. Para no ser yo.” ¿Y usted? ¿Buscó a alguien que estuviera en sus antípodas? ¿Cómo lo encontró?

No lo sé, creo que no sé muchas cosas, por lo que se ve. Vino, se precipitó, pudiera ser que fuese una precipitación. Se escribe para ser otro, se lee para ser otro. Cada vez que leemos una novela somos todos esos personajes que pueblan esa novela. Dejamos de ser quienes somos mientras el libro está abierto. Sucede igual con el cine. La ficción hace que la realidad sea manejable. Si todo fuese real incesantemente, sin interrupción, qué dolor más grande sería eso, la vida sería muy triste, muy desgraciada. La literatura detiene esa especie de flujo tangible de cosas que nos pasan. Salimos a la compra, hacemos la cama, limpiamos la casa, vamos al trabajo, tomamos vermú en una terraza… Leer hace que la realidad desaparezca, y está bien que desaparezca. Yo busqué a alguien que no era yo, que no podía ser yo de ninguna manera. Claudio se invitaría solo, supongo. Fue creciendo conforme yo iba hablando por él, haciendo que dijera cosas que yo nunca diría o que hiciera cosas que yo nunca haría. De ahí que optara por la primera persona, que hace más creíble todo.

“Mala fe” empieza con esta frase: “Hay noches en que sueño que regreso a Mimosa”. ¿La protagonista de la novela es esa finca?

Mimosa no es Manderley, aunque esa frase rinda un tributo a la novela de Daphne du Maurier y a la película de Alfred Hitchcock. No hay una ama de llaves terrible, no busquen a ninguna señora Danvers, pero Mimosa es un territorio mítico, un lugar desde donde comenzar, un punto de partida. En esa finca pasa Claudio Acevedo los días fundamentales de su existencia. A veces pienso que la única patria que tenemos es la infancia. No es mío, es de Rilke. Mimosa es el entusiasmo de la edad sin edad, del tiempo en el que el tiempo no cuenta y solo existen los juegos, que son una patria que se acaba perdiendo siempre.

En la vida de Claudio Acevedo la familia es el origen de todos los males. El protagonista no quiere tener hijos, de hecho, afirma: “Deberían prohibirse los hijos. Alguien debería ocuparse de eso”. Odia a su padre, pero desea ser como él. Es un caso freudiano. ¿Ha escrito usted la novela de un psicópata?

Se me ocurre decir que la cosa más extraordinaria que he hecho ha sido traer dos hijos al mundo, así que no puedo hablar mal de la paternidad en primera persona, pero el escritor puede decir lo que le venga en gana, hacer una trama que no tenga nada que ver consigo mismo. A la pregunta que me hace, creo que o hubo una premeditación, una determinación explícita. No tengo la claridad intelectual para abordar la novela de un psicópata, aunque algunos rasgos del protagonista puedan hacer pensar en eso. El nombre de su trastorno carece de importancia. Tendrá uno o tendrá diez. Todos tenemos algunos. No es un personaje que se odie, he querido poner cierto empeño en dejarle expresar su desviación, su anhelo de erotismo puro, sin intervención de las pulsiones sexuales que acompañan al deseo. A pesar de todo, es un personaje con un gran sentimiento de culpa, de remordimiento. Desea redimirse, se preocupa más por el pecado, que es una construcción cristiana, que por el delito, que es una construcción jurídica. Su aversión a la paternidad provendrá de una infancia fracasada. Sus padres no fueron un modelo a seguir, lo dejaron ir, no le cuidaron cuando él reclamaba cuidados, no lo amaron cuando él requería amor.

Ver a una adolescente desnuda no parece ser suficiente desencadenante de tanta perturbación.

Tiene razón, no lo parece. Esa parafilia tendría más peso en una edad adulta, pero hubo hechos que facilitaron esa inclinación. El adolescente deslumbrado vaticina el adulto desquiciado por ese deslumbramiento, creo yo. En todo caso, razonar no hará que se le entienda mejor. Ni habría necesidad de que deban buscarse razones, motivos para todo lo que hace. Es un depravado singular, un ser descarriado, un infeliz.

Su personaje dice: “a veces se escribe por venganza”. Usted, ¿por qué escribe?

No lo sé, y me agrada no tener una respuesta. Si las tuviera, me haría más pobre, menos libre. Sé que no sabría vivir sin escribir o sería una vida más triste. Todo a lo que me entrego se hace rico y a mí me deja pobre, escribió Rilke. Es la segunda vez que lo cito. Yo no me empobrezco. Lo que doy me llena. Escribo a diario en mi blog para sentirme ocupado en lo que de verdad me gusta, en escribir para lo que sea que escriba, pero escribiendo. La paradoja del escritor es esa. Escribo por costumbre. Como el que pasea o el que es de echar una siesta o leer antes de dormir. Los motivos son siempre buenos. No me duele esa soledad que se atribuye al escritor, que la hay, por supuesto, pero es una soledad anhelada, una que te hace explicarte el mundo o jugar a que te lo explicas. Siento una bendita obligación de hacerlo. No me entiendo sin enredarme con las palabras y censurar unas y aplaudir otras. Tampoco sin leer. Escribir podría ser un acto de amor a uno mismo. Escribir es también una forma de hablar sin que te interrumpan, y a mí me encanta hablar. Después de cuarenta años escribiendo casi a diario, creo haber llegado al punto de sentirme escritor. Soy perseverante. Escribo para que me quieran. Esa es la perseverancia mayor. Una vez me lo dijo alguien y me pareció bien. No sé si me lo dijeron o lo leí. Dará igual. Soy un escritor orgánico, me gusta esa expresión.

De pronto alguien dice: “Esta historia necesita alguien que muera”. ¿En “Mala fe” hacía falta un cadáver?

No hubo una premeditación en casi nada, ya lo he dicho. La trama surge a su antojadizo capricho. Se me fue dictando y yo disciplinadamente fui escribiendo. La aparición del cadáver surgió. Sin más. La muerte es un ingrediente de la vida, y las novelas son vidas que se sacan de su entorno y se consignan en un texto. Ni siquiera ese cadáver prospera en la historia de un modo policial. Hay pesquisas, se dan datos, pero no es lo más relevante que alguien haya muerto. Más que un nombre de un culpable, importan las razones por las que alguien decidió cometer el asesinato. “Mala fe” no es una novela policiaca, pero las adoro, y me he permitido dar un pequeño y seguro que ineficiente homenaje.

Claudio confiesa: “No sé acabar esta novela.” ¿Usted tuvo problemas para terminar la suya? El final vuelve a ser muy abierto.

No saber acabar una novela es fácil, y a veces es necesario. Hay argumentos cerrados que son maravillosos, pero yo prefiero el tipo de novela en el que el final invite a que la novela continúe. Hay una verdad que yo puedo conocer o a la que yo narrativamente me he inclinado y habrá otras a las que el lector se incline y les parezcan legítimas. Yo me limito a dejarme ir y ver qué va viniendo. Esa falta de perspectiva fiable hace que la escritura fluya más placenteramente para mí. Escribir no es un acto doloroso, pese a que contenga cualquier manifestación del espíritu humano. Escribir una novela es un ejercicio de sacrificio y de placer juntamente. Sacrificio porque exige, porque pide disciplina y perseverancia, y placer porque estás creando un mundo ajeno al mundo, aunque provenga de él y termine incorporándose a ese mundo. Que un final sea abierto hace que ni final parezca. Que cada lector incorpore el suyo, si le place. Que busque en lo narrado la parte que le incumbe y desea que participe de la novela misma. No sé si lo he conseguido, pero ese era el deseo.

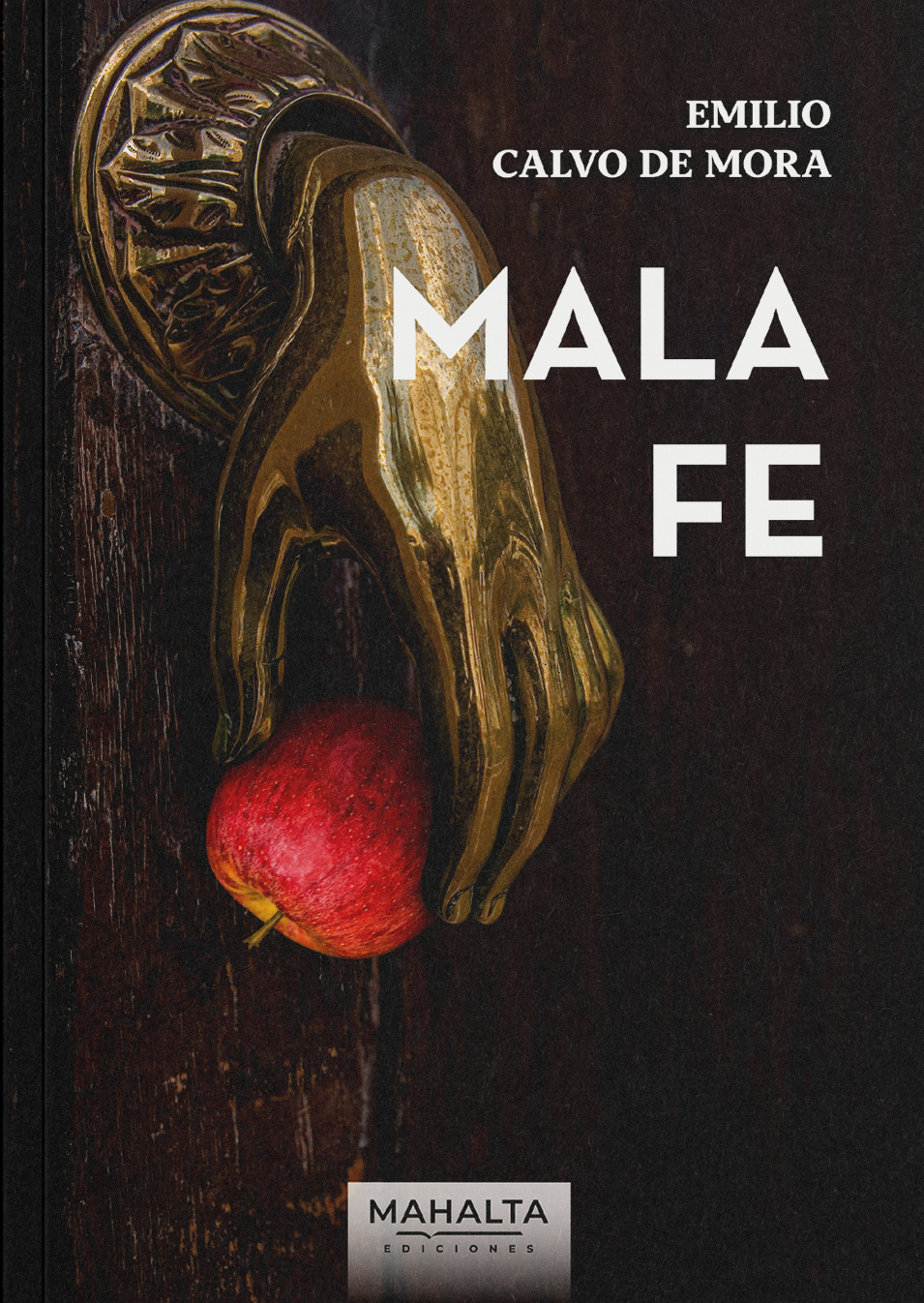

Hablemos de la portada, una mano de bronce sostiene una manzana y llama a la puerta. ¿Es un símbolo del deseo?

Debo primeramente agradecer a mi amigo Fernando Oliva la espléndida portada de la novela. La imagen existía antes, no fue creada para ella, pero no hay mejor portada que esa. Dice lo que la novela dice. Explica lo que novela explica. La mano de bronce que sostiene la manzana, ese llamador hermoso con su fruto tan simbólico, es el ojo de Claudio Acevedo y también su alma. La idea del pecado recorre toda la trama. El protagonista se siente culpable y quiere redimirse. Desea que se le entienda, se afana por dar las explicaciones, aunque sean muy peregrinas algunas y de poco consenso entre la gente de pensar menos retorcido. El deseo podría ser el tema central de la novela. Un deseo fracasado, permanentemente fracasado, al que se le concede la autoridad más alta y al que el escritor Claudio Acevedo consagra su entera existencia.

¿Diría usted que “Mala fe” se podría considerar una novela erótica?

Lo es muy marginalmente. El erotismo aparece y es necesario que así ocurra. La vida lúbrica del protagonista es más intelectual que orgánica. No desea aliviar su carne, hacer que la sangre irrumpa y la carne se enerve. Su deseo es de una índole más sensorial. Ha logrado separar las exigencias del cuerpo de las exigencias de su espíritu. Tal vez “Mala fe” use la cosa erótica para tratar todos los demás temas que a mí me preocupaban. Que son la belleza, la literatura, la paternidad o la memoria.

Su novela lleva en su interior otra novela y otro autor. ¿Es su forma de reflexionar sobre la literatura?

Pedro del Espino, que presentó “Mala fe” en Lucena maravillosamente, dijo que la novela era un artefacto literario complejo. Pensó en una de esas muñecas rusas, matrioskas. Cada una de ellas lleva otra dentro y así hasta la más pequeña expresión. Lo que me interesaba al escribir la novela, no sé con qué fortuna lo habré conseguido, es no hacer una novela que se despachara con monótona facilidad. Hay un inicio, hay un nudo, hay un desenlace, pero aparecen saltos en el tiempo, regresos a lugares que ya conocemos. Doy la información que se precisa para entender el conjunto con intencionado retorcimiento. El mismo Claudio Acevedo es escritor y está escribiendo una novela, que es la que se lee, la que el lector tiene en sus manos, pero también hay una puerta abierta a la idea de que todo es un juego literario y ni siquiera la primera persona en la que el autor se manifiesta es fiable y todo es un ardid, un enredo metaliterario. ¿Quién escribe? No lo sabemos. Hay autores interpuestos. Yo mismo seré uno de ellos. Da igual con cuál se quede el lector. Todos harán algo para que la novela prospere, vaya adquiriendo peso de novela y se lea como una novela, no como un ensayo sobre la literatura, aunque algo de eso tiene también. Ese era mi apetencia, que hubiera géneros cruzados.

¿Está usted enamorado de las palabras?

Absolutamente. Todo escritor debería sentir ese amor. Recuerdo ahora con añoranza la gestación de la novela, cómo iba contándoseme, cómo eran las palabras las que hacían que se abriera en dos o en tres o siguiera un camino recto. Yo obedecía. Hay un matiz en esa obediencia: las palabras pueden ser censuradas. El gozo sublime era disponer de todas ellas. Hacer que comparecieran. Sentir que ellas iban engordando la historia. Todo eso que digo me hace pensar en el lugar de dónde vienen las historias. Quién sabría decir cuál lugar es. Claro que estoy enamorado de las palabras. Me hacen sentir que entiendo el mundo o que estoy en camino de entender el mundo o de entenderme a mí mismo, que ya eso sería suficiente. No hay día en que no acuda a ellas y las ponga a bailar en mi cabeza.

Más, mucho más podría haber dicho Emilio Calvo de Mora, un enamorado de las palabras, un obrero de la escritura, pero la entrevista también debe tener su desenlace y está aquí.