El nihilismo cotiza al alza en la sociedad posmoderna. Paul Bourget adoptó el término como concepto psicológico por primera vez en su Essais de Psychologie contemporaine, donde advertía del advenimiento de una «gran enfermedad europea», definida como «un mortal cansancio del vivir, una tétrica percepción de la vanidad de todo esfuerzo».

El nihilismo cotiza al alza en la sociedad posmoderna. Paul Bourget adoptó el término como concepto psicológico por primera vez en su Essais de Psychologie contemporaine, donde advertía del advenimiento de una «gran enfermedad europea», definida como «un mortal cansancio del vivir, una tétrica percepción de la vanidad de todo esfuerzo».

Así, lo que ya vaticinaban de forma implícita algunos autores y pensadores del siglo XIX, mayoritariamente rusos, hijos o parientes más o menos cercanos del anarquismo nihilista que rondaba por sus estepas —Lev Tolstoi, Fiódor Dostoievski, Alejandro Pushkin, Nikolái Gógol, Antón Chéjov, Iván Turguénev… y algún centroeuropeo como Gustave Flaubert, Søren Kierkegaard y, naturalmente, Friedrich Nietzsche— ha alcanzado su cenit en el modelo de vida utilitarista y productivo de la sociedad de consumo que hoy —no sabemos hasta cuándo— nos ocupa.

La producción literaria que siguió en el XIX nos ofreció una robusta consolidación de las predicciones de estos pseudoprofetas, encontrando en las antiutopías de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, 1984 de George Orwell y, sobre todo, Un mundo feliz de Aldous Huxley, un diáfano modelo de los días que estaban por venir.

En el terreno filosófico tomaron el relevo de Nietzsche los ya conocidos —aunque quizás no suficientemente leídos— Jean-Paul Sartre y Martin Heidegger, mientras que en el difuso terreno que separa la literatura de la filosofía, un desesperanzado Albert Camus publicaba L’Étranger, y cierto autor rumano aún desconocido para el gran público, Émile Cioran, alcanzaba las cotas más altas de cinismo y visión amarga del mundo con obras de notable talento literario, como Del inconveniente de haber nacido, Breviario de podredumbre o Este maldito yo —cargado de desprecio y vacío de toda esperanza—, que se había ido gestando como un embrión en el seno de la mentalidad europea y que alcanzó su madurez espoleado por las dos guerras mundiales que azotaron con virulencia la altivez y seguridad del occidental medio.

No es el propósito de este artículo dilucidar los verdaderos orígenes históricos y psicológicos del nihilismo, ya que las hipótesis se pierden en el tiempo, ya sean históricas —no es la superación de Dios, comúnmente atribuida a Nietzsche, ya que es fácil localizar a los nihilistas autores en periodos precedentes— o psicológicas —el impulso a negar como nihilismo puede encontrarse en multitud de manifestaciones variantes, desde el vacío budista o incluso alguna mística cristiana medieval, hasta el impulso tánico teorizado por el psicoanálisis—, sino más bien comentar brevemente a un autor quizás desconocido entre los autores de primera línea del nihilismo, y en particular una de sus obras, cuyas circunstancias de publicación, clarividencia del mensaje y calidad literaria aún merecen mención en la lista de honor de los pensadores del vacío: su nombre es Louis-Ferdinand Céline.

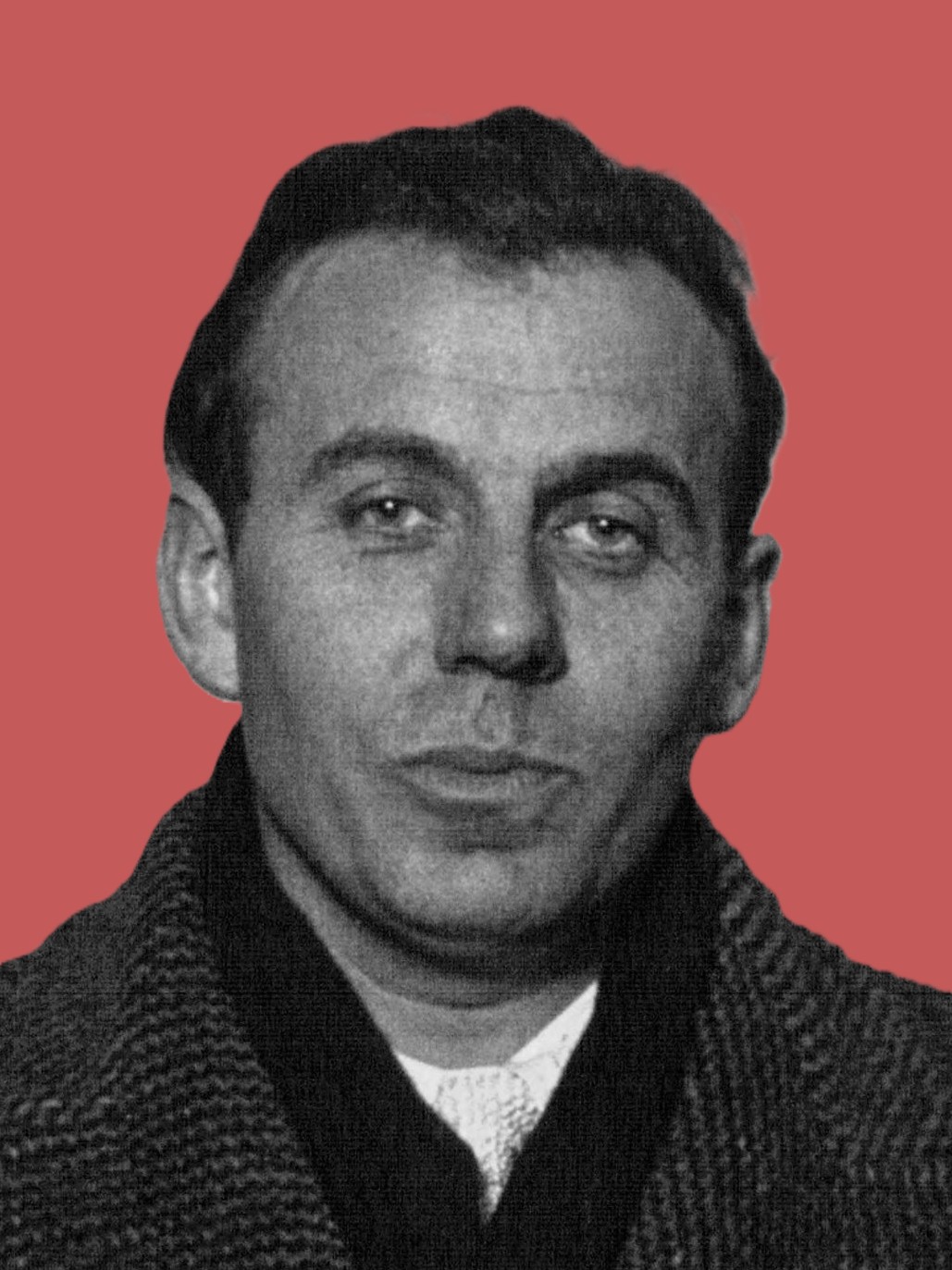

¿Quién se escondía bajo este seudónimo? Céline, seudónimo de Louis-Ferdinand Destouches (Courbevoie, 1894 – Meudon, 1961), fue un médico francés, más tarde reciclado a novelista, que revolucionó en cierto modo el estilo literario de su tierra natal con una prosa agresiva y elegante que sorprendió por la quiebra de los moldes que gobernaban el statu quo literario del país. Participó en la Primera Guerra Mundial, donde recibió un disparo en la cabeza y, pese a sobrevivir, se le declaró incapacidad para el servicio bélico en el frente.

Tras regresar a Francia, viajó a Camerún e Inglaterra y trabajó como médico hasta que, en 1932, se hizo popular con la novela Viaje al fin de la noche (Voyage au bout de la nuit), que ganó el premio Renaudot. Seguimos las aventuras de Bardamu —personaje que encarna el desencanto total de la vida— en una serie de viajes en los que la degradación de los paisajes y escenarios externos son solo notas a pie de página del estado de degradación interior del protagonista.

Así pues, la obra que le dio reconocimiento en los círculos literarios fue, sin duda, Viaje al fin de la noche, cuya individualidad supera al conjunto que ofrece el mosaico de referencias. A continuación, reproduzco un pequeño fragmento, para que el lector pueda dar cuenta, según su propio juicio, del talento narrativo del autor y, al mismo tiempo, descubrir por qué representa el cenit de la literatura nihilista de nuestros días:

Siempre había temido encontrarme vacío, no tener, en suma, ninguna razón de peso para existir. En el presente y ante la evidencia, estoy convencido de mi nada individual. En aquel ambiente demasiado distinto del que estaba acostumbrado, me sentía al instante como disuelto: simplemente, me sentía muy cerca de la no-existencia. Y de este modo, en cuanto dejaban de hablarme de cosas familiares, descubría que ya nada era obstáculo para caer en una suerte de irresistible hastío, una forma dulzona de espantosa catástrofe del alma. Un asco.

Al menos la basura no pretende durar, ni crecer. En ese aspecto somos infinitamente más desgraciados que la mierda; las ganas rabiosas de perseverar en nuestro estado constituyen la más increíble de las torturas. Nuestro cuerpo, disfrazado de moléculas inquietas y vulgares, se rebela constantemente contra la atroz farsa del durar. Nuestras moléculas, ¡qué ricas! Quieren perderse lo más rápidamente en el Universo. Sufren por pertenecernos exclusivamente a nosotros, cornudos de Infinito.

Nuestra desgracia está ahí encerrada, atómica, con nuestra piel.