Antes que la escritura se haga fehaciente motivo de creación, lo fue en la mirada que columbra esa vislumbre primeriza para luego atisbar el alma que la insufla.

Antes que la escritura se haga fehaciente motivo de creación, lo fue en la mirada que columbra esa vislumbre primeriza para luego atisbar el alma que la insufla.

La mirada se conmueve de transparencia. Quizás sea éste, entre otros, el sobresaliente rasgo al que nos remite la inequívoca abstracción de la creación artística. Independientemente de otros aditamentos que rodean a ésta, la universalidad y trasexistencia en el tiempo, componen y caracterizan su naturaleza frente al espectador que la contempla. Si nos centramos en la literatura, la narración, primero oral y luego escrita, creó el mal llamado mundo virtual –nada es más real que la posibilidad de ser- siglos antes que la recientísima aparición de internet se arrogara ilegítimamente ese derecho consolidado primigeniamente en la lectura. Es decir, en el salvoconducto o pasaje para viajar hacia otros mundos habitados por aquellos que franqueaban la linde del papel impreso o en la actualidad pulsan el botón de encendido de la pantalla electrónica.

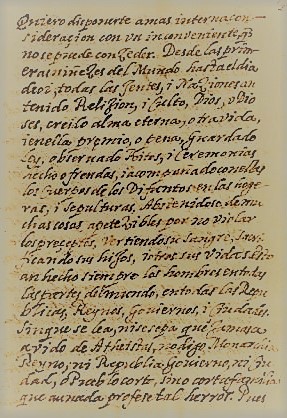

La literatura es la memoria del ser humano en su premeditado afán de trascender desde el simbolismo preciso y contenedor del lenguaje hasta la manifestación solícita de la incomunicación en la que vive. La escritura es soledad. Ese es su sino y don. Desde ese lugar apartado, distante y voluntario, se precipita hacia la metamorfosis creadora que le obliga inevitablemente a coser la identidad de su quehacer desde dentro. Eclosiona en otro ser: escribir transforma el deseo de sí en la apreciación pública de lo que se es. Es una afirmación de duda. Es una confirmación de la ambigüedad inquietante que recela ante lo categórico: escribir para preguntar.

Paul AusterLuciérnaga que revolotea incesante y dibuja en la oscuridad nocturna el alegato de la luz. Así la escritura hiende la realidad desde la versión de quien la oficia hasta quien la reconoce como propia. «Los escritores somos seres heridos. Por eso creamos otra realidad». Paul Auster asiente en ese sentido único que precede a la creación. El escritor norteamericano incide en la cuestión que determina todo cuanto arbitra la escritura en la descripción más compleja de nuestra humanidad. Los medios audiovisuales imprimen una aceleración de tal calibre al espectador, que no dejan lugar a la reflexión desde el punto de vista más exigente: la demanda que vindica el pensamiento para proferir la expresión desvinculada de lo instantáneo. Ese mal que acentúa la necesidad de respuesta sin plantear preguntas. «Lo interesante sobre los libros es que, probablemente, sean el escenario más íntimo donde la conciencia humana se pueda expresar y encontrar». No es baladí que el autor de

Paul AusterLuciérnaga que revolotea incesante y dibuja en la oscuridad nocturna el alegato de la luz. Así la escritura hiende la realidad desde la versión de quien la oficia hasta quien la reconoce como propia. «Los escritores somos seres heridos. Por eso creamos otra realidad». Paul Auster asiente en ese sentido único que precede a la creación. El escritor norteamericano incide en la cuestión que determina todo cuanto arbitra la escritura en la descripción más compleja de nuestra humanidad. Los medios audiovisuales imprimen una aceleración de tal calibre al espectador, que no dejan lugar a la reflexión desde el punto de vista más exigente: la demanda que vindica el pensamiento para proferir la expresión desvinculada de lo instantáneo. Ese mal que acentúa la necesidad de respuesta sin plantear preguntas. «Lo interesante sobre los libros es que, probablemente, sean el escenario más íntimo donde la conciencia humana se pueda expresar y encontrar». No es baladí que el autor de  Gabriela MistralLa trilogía de Nueva York iniciara su incursión literaria con el género poético. En la poesía la condensación de recursos queda en evidencia. El alma de las palabras interpela directamente. No hay lugar para devaneos pueriles. Es un trago de güisqui doble que intensifica con la humedad de la garganta el escozor de la herida que no cicatriza.

Gabriela MistralLa trilogía de Nueva York iniciara su incursión literaria con el género poético. En la poesía la condensación de recursos queda en evidencia. El alma de las palabras interpela directamente. No hay lugar para devaneos pueriles. Es un trago de güisqui doble que intensifica con la humedad de la garganta el escozor de la herida que no cicatriza.

Vivo en este mundo / con una bala en el corazón. Margarita Aliguer aparece en el color verde de Pablo Neruda, en su escritura contenida en la tinta sobre los manuscritos originales en tono esperanza. Gabriela Mistral, en su paso por el Liceo de Hombres de Temuco, le puso en la senda de los escritores rusos. El fulgor poético no cesa, insiste en ese caudal que desgrana en Para nacer he nacido. La poetisa visita Chile en 1968. Y él se adentra en la percepción de su mirada escrutadora, «A cien kilómetros o simplemente inmóvil, mira como nadie mira. No es una mirada mística o sensual como la de los antiguos poetas románticos, es una mirada amplia y directa, una mirada que busca en el subsuelo, el fruto entre las hojas, el trabajo entre las raíces».