El escritor y musicógrafo Antonio Daganzo propone este acercamiento a una de las máximas figuras del Romanticismo, el influyente compositor francés Hector Berlioz, de cuyo fallecimiento se cumplen los primeros 150 años transcurridos el 8 de marzo de 2019.

Louis-Hector BerliozSi Claude Debussy, a caballo entre los siglos XIX y XX, resultó decisivo en la fundación de la moderna Francia musical, no menos trascendente fue el papel que jugó, apenas tres cuartos de siglo antes, el siempre extremoso, romántico hasta la médula, Louis-Hector Berlioz, que ha pasado a la historia del arte del sonido simplemente como Hector Berlioz (La Côte-Saint-André, 11 de diciembre de 1803 – París, 8 de marzo de 1869). Y, en cierto modo, éste no dejó de ser un caso de abierta ruptura con la elegancia y suavidad típicamente francesas; por influencia alemana, además, como ocurriría décadas después con el wagneriano de origen belga César Franck. No obstante, si los postulados y logros de este último pueden seguir suscitando algunas reservas legítimas, la pasión frenética de Berlioz por el legado de Ludwig van Beethoven insufló a la música de su país justo lo que necesitaba en el momento oportuno. La generación de compositores surgidos al calor de la Revolución de 1789, quizá con el picardo Jean-François Lesueur (1760-1837) a la cabeza, no había cuajado la coherente y debida transición hacia el Romanticismo, sin duda por falta general de talento verdadero. Berlioz, pues, hubo de hacerlo todo: la transición, la instauración y la consolidación en Francia de una nueva época. Y todo lo acometió con esa mezcla de genialidad e irregularidad que a la postre ha acabado retratando para la Historia a este representante fundamental de la centuria romántica, también crítico vehemente y escritor de mérito –sus brillantes Memorias así lo atestiguan-, y asimismo responsable de un Tratado de instrumentación que certifica su condición de “creador de la orquesta moderna”, por la capacidad visionaria de sus aportaciones, y la influencia superlativa que éstas tuvieron en los músicos del futuro.

Louis-Hector BerliozSi Claude Debussy, a caballo entre los siglos XIX y XX, resultó decisivo en la fundación de la moderna Francia musical, no menos trascendente fue el papel que jugó, apenas tres cuartos de siglo antes, el siempre extremoso, romántico hasta la médula, Louis-Hector Berlioz, que ha pasado a la historia del arte del sonido simplemente como Hector Berlioz (La Côte-Saint-André, 11 de diciembre de 1803 – París, 8 de marzo de 1869). Y, en cierto modo, éste no dejó de ser un caso de abierta ruptura con la elegancia y suavidad típicamente francesas; por influencia alemana, además, como ocurriría décadas después con el wagneriano de origen belga César Franck. No obstante, si los postulados y logros de este último pueden seguir suscitando algunas reservas legítimas, la pasión frenética de Berlioz por el legado de Ludwig van Beethoven insufló a la música de su país justo lo que necesitaba en el momento oportuno. La generación de compositores surgidos al calor de la Revolución de 1789, quizá con el picardo Jean-François Lesueur (1760-1837) a la cabeza, no había cuajado la coherente y debida transición hacia el Romanticismo, sin duda por falta general de talento verdadero. Berlioz, pues, hubo de hacerlo todo: la transición, la instauración y la consolidación en Francia de una nueva época. Y todo lo acometió con esa mezcla de genialidad e irregularidad que a la postre ha acabado retratando para la Historia a este representante fundamental de la centuria romántica, también crítico vehemente y escritor de mérito –sus brillantes Memorias así lo atestiguan-, y asimismo responsable de un Tratado de instrumentación que certifica su condición de “creador de la orquesta moderna”, por la capacidad visionaria de sus aportaciones, y la influencia superlativa que éstas tuvieron en los músicos del futuro.

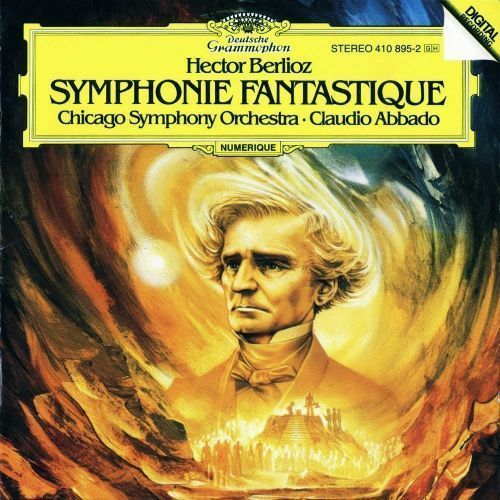

Pasión frenética por el legado de Beethoven, he señalado antes, lo cual no convirtió de ningún modo a Berlioz en un epígono, como por ejemplo sí lo fue –del clasicismo austríaco y la reforma operística de Gluck, concretamente- su menospreciado y denostado Luigi Cherubini (1760-1842), florentino llegado a Francia justo el año de la toma de la Bastilla, y que devino director del Conservatorio de París aprovechando la única coyuntura que podía favorecer su estética conservadora: la restauración de los Borbones en el trono. Berlioz, desde sus posiciones de vanguardia, no trató en ningún momento de imitar a Beethoven, sino de incorporar a un estilo nuevo y personalísimo su poderío orquestal y su concepción amplificadora y regeneradora. Añádase el elemento férreamente literario con el que Berlioz deseaba dotar de contenido a la llamada “música programática” –la que cuenta historias, o describe imágenes o emociones concretas-, y así tendremos ya sobre el tapete el primer hito del compositor galo; también la que acabó siendo su obra maestra, y sin duda la más representativa de su quehacer: la Sinfonía fantástica, op. 14, subtitulada Episodio de la vida de un  artista, si contamos bajo esa denominación el monodrama lírico o melólogo Lelio, o el retorno a la vida, op. 14 b.

artista, si contamos bajo esa denominación el monodrama lírico o melólogo Lelio, o el retorno a la vida, op. 14 b.

“La historia de un joven músico de una sensibilidad enfermiza y una imaginación ardiente, que se envenena por desesperación de amor; al borde de la muerte, cae en un sueño cruzado de extrañas visiones, y la mujer amada se convierte en una melodía que, como una idea fija, el desdichado encuentra y oye en todas partes”: tal era –y es- el ciertamente desaforado “programa” de la sinfonía; desaforado y autobiográfico: donde leemos “…que se envenena por desesperación de amor”, podemos sustituir la alusión poética al veneno por la realidad de los flirteos frecuentes del músico con el opio, corriendo a cargo de la actriz anglo-irlandesa Harriet Smithson todo lo relativo a la desesperación amorosa. Bien conocido es cuanto ocurrió aquel 11 de septiembre de 1827 en que el joven Hector –a escasos dos meses de cumplir veinticuatro años de edad- conoció a la vez el teatro de William Shakespeare –Hamlet, para ser exactos- y a quien habría de convertirse en su esposa un sexenio más tarde, la citada Henrietta Constance Smithson (1800-1854), Harriet Smithson, Ofelia aquella noche sobre las tablas. Y musa inspiradora de la Sinfonía fantástica, qué duda cabe; ella y también el amor no correspondido, porque al principio la actriz fue despiadada con las esperanzas del músico. El tiempo depararía un turbio fracaso para aquel matrimonio que tardó demasiado tiempo en celebrarse, pero, en lo que se refiere estrictamente a la partitura, y desde su mismo estreno del 5 de diciembre de 1830 en el Conservatorio de París, Berlioz no pudo obtener un éxito más apoteósico. Lo cual, además de admirable, resulta casi increíble, porque, obviamente, nadie en aquella sala había escuchado un tipo de música semejante con anterioridad. Todo en la Sinfonía fantástica –estructurada caprichosamente, “fantásticamente” cabría decir, en cinco movimientos en lugar de los cuatro preceptivos- es revolucionario en su potencia expresiva, y no sólo en lo que atañe al color orquestal. El musicólogo François-René Tranchefort ha recordado cómo Robert Schumann se entusiasmó con las “libres sinuosidades”, con las “relaciones de ritmo libremente unidas y combinadas con sus desemejantes”, o con los “audaces encadenamientos armónicos”. Las reconocibles pervivencias de la sinfonía clásica acaban saltando por los aires en aras de una forma cíclica que permite primero la aparición, y luego las metamorfoseadas reapariciones, de la “idea fija” –del retrato musical de la amada, como ya sabemos- en cada una de las cinco partes de la obra: “Ensueños, pasiones”, “Un baile” –el célebre vals, una de las páginas más difundidas del legado del compositor-, “Escena en el campo”, “Marcha al suplicio” y “Sueño de una noche de sabbat”. Los dos últimos epígrafes anuncian sin muchos ambages la desatada locura del todo el tramo final: el envenenamiento por desesperación de amor induce a Berlioz a creerse asesino de Harriet y ajusticiado por tal crimen (¡!); delirio que se completa con la visión de su propio sepelio en mitad de un aquelarre espectacular, donde la mismísima Harriet Smithson que vestía y calzaba aparece convertida en bruja (¡¡!!). Romanticismo en estado puro, o impuro, según se mire.

La Sinfonía fantástica, además de cuanto queda dicho, es uno de los trabajos más redondos de Hector Berlioz, cuyo exaltado temperamento no le ayudaba a mantener un equilibrio creativo, precisamente: de ahí las irregularidades que, con frecuencia, pueden detectarse en sus obras. Harold en Italia, op. 16, una especie de sinfonía en cuatro partes, con viola principal, basada en Las peregrinaciones de Childe Harold de Lord Byron, presenta algunos pasajes de gran lirismo –especialmente los encomendados al instrumento solista-, y en el segundo movimiento, la “Marcha de peregrinos cantando la plegaria del atardecer”, encontramos un hallazgo de los que hacen época, y que ha sido descrito de manera admirable por François René Tranchefort: el efecto de “campanas lejanas”, “obtenido por Berlioz cuando hace oír, al término de la secuencia del canto de los peregrinos, un do natural completamente extraño a los acordes de la cadencia de la propia orquesta, habilidad que sugiere, por medio del empleo insistente de una simple disonancia, la soledad y la inmensidad del paisaje circundante”; a pesar de todo ello, Harold en Italia nos acaba dejando una sensación de superficialidad excesiva, con el alboroto de la “Orgía de bandidos” de su cierre, para cuya interpretación se necesita el talento y la experiencia de un director capaz de convertir en un finale esplendoroso lo que parece una absoluta jarana. Valdrá otro ejemplo de frutos desiguales: en su imprescindible monografía dedicada a Berlioz en 1969, y que Espasa-Calpe difundió en España en 1974, Yves Hucher y Jacqueline Morini no pudieron dejar de fijarse en el dramático Réquiem, op. 5, y en cómo los fragmentos inmediatamente posteriores a los colosales “Dies irae” y “Tuba mirum” –“Quid sum miser”, “Rex tremendae”- no llegaban ni de lejos a tal altura, si bien no les pasó inadvertida la belleza del “Quaerens me” –con su coro a cappella en seis partes- ni tampoco la maravilla del “Hostias”, “una de las páginas más sublimes de Berlioz, que se contenta con tres flautas y los trombones, unidos de la manera más audaz e inesperada”. De mi cosecha añadiré que el tortuoso “Lacrymosa” de esta misa apabullante más parece en ocasiones la danza de un rito satánico que una súplica de descanso eterno para los difuntos; algo de veras sorprendente, que no deja de tener su mérito retorcido.

De los párrafos anteriores se desprenden dos verdades medulares sobre la naturaleza de toda esta creación: que la orquesta fue para Berlioz su natural medio expresivo, y que la voz humana funcionaba más apropiadamente en sus partituras cuando, de alguna manera, lograba convertirse en una prolongación de su pensamiento sinfónico. De ahí que sus óperas –Benvenuto Cellini, op. 23, en torno a la cual brotó su mejor obertura de concierto, El carnaval romano, op. 9; Beatriz y Benedicto, op. 27, basada en la comedia Mucho ruido y pocas nueces de su amado Shakespeare; incluso el formidable díptico Los troyanos, op. 29- suban hoy rara vez a las tablas. Su obra más lograda en el terreno meramente vocal es el precioso ciclo de canciones Las noches de estío, op. 7, sobre poemas del también romántico Théophile Gautier (1811-1872); melodías acompañadas en principio sólo por el piano, aunque Berlioz llevaría luego también a la orquesta dicho acompañamiento. En realidad, donde el compositor se sintió verdaderamente a sus anchas fue en el repertorio sinfónico-coral, con presencia más o menos relevante de voces solistas. Ya he hecho extensa mención del Réquiem, y cabría recordar el no menos espectacular Te Deum, op. 22, y el, por el contrario, más bien suave oratorio La infancia de Cristo, op. 25, como otras partituras vinculadas al ámbito religioso. La literatura de William Shakespeare volvió a iluminar a Berlioz en la sinfonía dramática Romeo y Julieta, op. 17, aunque, en conjunto, los resultados fueran mejores teniendo por inspiración a Johann Wolfgang von Goethe en La condenación de Fausto, op. 24. De esta leyenda dramática no sólo procede el fulgurante arreglo orquestal de una popular pieza de origen húngaro, la “Marcha de Rákózci” –que no de Radetzky-; también aquí podemos encontrar una gran romanza encomendada a Margarita –mezzosoprano- o la “Invocación a la Naturaleza” en la voz de Fausto –tenor-. Y, por volver a fijarnos en esos guiños entre sacrílegos y diabólicos marca de la casa –“chez Berlioz”-, cómo no destacar el tabernario “Amén” en forma de fuga, sí, pero cantado por una panda de borrachos, y el coro en lengua inventada, y absolutamente delirante –“…Has! Has! Méphisto! / Has! Has! Irimiru Karabrao!”-, que saluda la caída de Fausto a los infiernos. Amplio capítulo este, el del legado sinfónico-coral del músico francés, que no me resisto a concluir sin declarar mi abierta simpatía por una obra aparentemente de circunstancias: la Sinfonía fúnebre y triunfal, op. 15, en origen para instrumentos de viento y percusión –con presencia de coro en sus gloriosos compases de cierre-, y cuyo objetivo era conmemorar, en plena calle, el décimo aniversario de la revolución de 1830. Pocas veces Berlioz mostró tanto acierto a la hora de idear soluciones discursivas en el rico devenir de su lenguaje sinfónico.

De los párrafos anteriores se desprenden dos verdades medulares sobre la naturaleza de toda esta creación: que la orquesta fue para Berlioz su natural medio expresivo, y que la voz humana funcionaba más apropiadamente en sus partituras cuando, de alguna manera, lograba convertirse en una prolongación de su pensamiento sinfónico. De ahí que sus óperas –Benvenuto Cellini, op. 23, en torno a la cual brotó su mejor obertura de concierto, El carnaval romano, op. 9; Beatriz y Benedicto, op. 27, basada en la comedia Mucho ruido y pocas nueces de su amado Shakespeare; incluso el formidable díptico Los troyanos, op. 29- suban hoy rara vez a las tablas. Su obra más lograda en el terreno meramente vocal es el precioso ciclo de canciones Las noches de estío, op. 7, sobre poemas del también romántico Théophile Gautier (1811-1872); melodías acompañadas en principio sólo por el piano, aunque Berlioz llevaría luego también a la orquesta dicho acompañamiento. En realidad, donde el compositor se sintió verdaderamente a sus anchas fue en el repertorio sinfónico-coral, con presencia más o menos relevante de voces solistas. Ya he hecho extensa mención del Réquiem, y cabría recordar el no menos espectacular Te Deum, op. 22, y el, por el contrario, más bien suave oratorio La infancia de Cristo, op. 25, como otras partituras vinculadas al ámbito religioso. La literatura de William Shakespeare volvió a iluminar a Berlioz en la sinfonía dramática Romeo y Julieta, op. 17, aunque, en conjunto, los resultados fueran mejores teniendo por inspiración a Johann Wolfgang von Goethe en La condenación de Fausto, op. 24. De esta leyenda dramática no sólo procede el fulgurante arreglo orquestal de una popular pieza de origen húngaro, la “Marcha de Rákózci” –que no de Radetzky-; también aquí podemos encontrar una gran romanza encomendada a Margarita –mezzosoprano- o la “Invocación a la Naturaleza” en la voz de Fausto –tenor-. Y, por volver a fijarnos en esos guiños entre sacrílegos y diabólicos marca de la casa –“chez Berlioz”-, cómo no destacar el tabernario “Amén” en forma de fuga, sí, pero cantado por una panda de borrachos, y el coro en lengua inventada, y absolutamente delirante –“…Has! Has! Méphisto! / Has! Has! Irimiru Karabrao!”-, que saluda la caída de Fausto a los infiernos. Amplio capítulo este, el del legado sinfónico-coral del músico francés, que no me resisto a concluir sin declarar mi abierta simpatía por una obra aparentemente de circunstancias: la Sinfonía fúnebre y triunfal, op. 15, en origen para instrumentos de viento y percusión –con presencia de coro en sus gloriosos compases de cierre-, y cuyo objetivo era conmemorar, en plena calle, el décimo aniversario de la revolución de 1830. Pocas veces Berlioz mostró tanto acierto a la hora de idear soluciones discursivas en el rico devenir de su lenguaje sinfónico.

En “Las delicias y los peligros de la ambigüedad”, cuarta conferencia del ciclo de seis que, en 1973, Leonard Bernstein dictó en la Universidad de Harvard –bajo el título global de “La pregunta sin respuesta”, recordando la enigmática obra de Charles Ives-, el gran director de orquesta, compositor, pianista y divulgador de Massachusetts acertó a trazar, con clarividencia extraordinaria, un puente natural, de pura lógica, entre el cromatismo puntualmente empleado por Hector Berlioz en la pieza titulada “Romeo solo”, perteneciente a su ya aludida sinfonía dramática Romeo y Julieta, y la tensión cromática que recorre de arriba abajo la armonía del drama musical Tristán e Isolda, de Richard Wagner, revelando, además, el parentesco existente entre otros pasajes de sendas partituras. No sólo Wagner se halló bajo el influjo de Berlioz; también Franz Liszt, Richard Strauss y muchos otros compositores. La revolución que desató en el arte del sonido este hombre apasionado, este romántico capaz de tocar el cielo y el infierno en un solo minuto, este genio tan irregular como visionario, ha asegurado a su figura, desde siempre y para siempre, un puesto de honor en la posteridad, incluso por encima de muchas de sus consecuciones concretas.