Curiosa expresión, la de “marxismo cultural”, dadas las peculiares relaciones que ha tenido el marxismo con la cultura. El marxismo cultural del que tanto se habla actualmente es una criatura híbrida, procedente de los restos del naufragio ideológico y mental de casi todas las corrientes revolucionarias del siglo XIX, con sus influencias positivistas, anarquistas, socialistas (en todas sus variantes, incluidos los fascismos), etc. En cierto modo se podría decir que el marxismo cultural es el fruto de un mestizaje entre todas las corrientes socialistas o socializantes que confluyen en él.

Curiosa expresión, la de “marxismo cultural”, dadas las peculiares relaciones que ha tenido el marxismo con la cultura. El marxismo cultural del que tanto se habla actualmente es una criatura híbrida, procedente de los restos del naufragio ideológico y mental de casi todas las corrientes revolucionarias del siglo XIX, con sus influencias positivistas, anarquistas, socialistas (en todas sus variantes, incluidos los fascismos), etc. En cierto modo se podría decir que el marxismo cultural es el fruto de un mestizaje entre todas las corrientes socialistas o socializantes que confluyen en él.

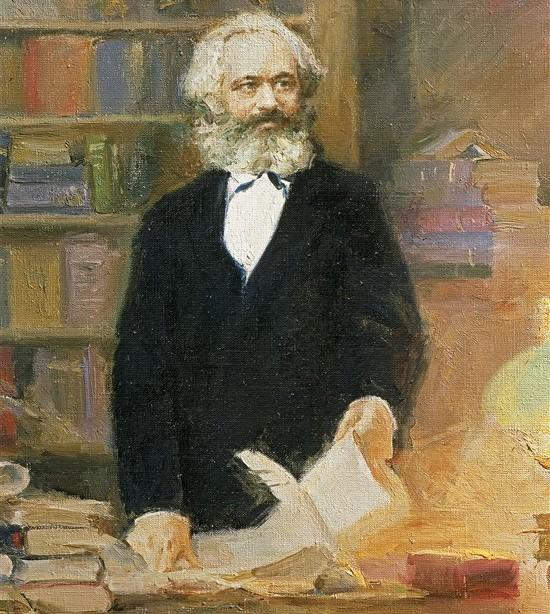

El pensamiento marxista, en vida de Marx y durante mucho tiempo, no alcanzó nunca gran difusión, ni entre los teóricos socialistas de la época, ni entre el gran público, y su autor apenas encontró lectores fuera de Alemania. En la misma Alemania, el socialismo que se impuso en el movimiento sindical y socialista fue el de Lassalle (no marxista), o el llamado “Socialismo de Cátedra”, dirigido por profesores universitarios, como Schmoller, Wagner o Dühring, que fue contestado por Engels en una de sus obras, significativamente titulada Anti Dühring.

Para empeorar las cosas, la primera edición de El Capital, crítica de la Economía Política, en 1867, se publicó al tiempo que el autor austriaco Carl Menger (1840-1921) preparaba su primera obra, Principios de Economía, que apareció en 1871. En esta obra, Menger estableció su Teoría Marginalista del valor. En ella, impugnó y refutó las teorías del valor en función de los costes de producción, que Marx había tomado para El Capital de los economistas clásicos, principalmente de Adam Smith (1723-1790) y de David Ricardo (1772-1823). Menger, desde luego, desconocía por entonces la obra de Marx, pese a que su tesis de la “utilidad marginal” para determinar el valor de los bienes, impugnaba enteras todas las tesis marxistas.

Siendo un perfecto desconocido entre sus contemporáneos y en la siguiente generación socialista, Marx tuvo la fortuna de que Lenin le reivindicase como su inspirador, pues el ruso había asimilado el credo marxista, lo que le permitió presentarse como el más genuino interprete del pensamiento del alemán. La reivindicación de Marx reportaba a Lenin la ventaja de poder ofrecer una imagen de teórico de las esencias revolucionarias más acendradas. A cambio, Marx, casi desconocido durante toda su vida entre el gran público y los círculos intelectuales influyentes, debe a Lenin su mayor fama póstuma.

Seguramente, sin Lenin, apenas se ocuparía de Marx alguna historia del pensamiento económico o de la sociología, muy especializadas y probablemente en notas a pie de página, como mucho. Lenin, que se presentaba en el mundo socialista como el más “ferviente” discípulo de Marx, inventó el marxismo-leninismo que, obviamente, tiene muchas más aportaciones de Lenin que de Marx, aunque la hagiografía haya procurado presentar siempre a Marx como el gran profeta y a Lenin como el discípulo aventajado que, fiel a las enseñanzas del “maestro”, realizó la profecía marxista derribando la sociedad capitalista.

A Marx le habría sorprendido mucho que la revolución proletaria comenzase en Rusia, un país agrícola, y mucho más aún que luego la revolución proletaria triunfase en China, es decir, en otro país campesino. También Marx habría rechazado seguramente otras muchas cosas, como el terrorismo, o que la dictadura del partido bolchevique se confundiese con la dictadura del proletariado. Lenin, hombre muy práctico consideró siempre que, si bien la organización y la teoría son importantes, el control exhaustivo sobre la sociedad es más importante aún. Esta preocupación por el control social ha sido un rasgo característico de casi todos los partidos comunistas y socialistas.

La teorización marxista fue sumamente crítica con la cultura. Marx, en este aspecto, vino sobre todo a desprestigiar lo cultural y artístico en tanto que no eran más que efectos alienantes producidos por los sucesivos sistemas de dominación económica que, a su juicio, se habían sucedido en la historia. A cambio, Marx nunca pudo explicar cómo era posible que las tragedias y comedias griegas mantuvieran la atracción sobre el gran público (las masas) cuando el sistema económico esclavista griego que las produjo había desparecido hacía unos dos mil años.

La calificación descalificante dada por Marx a la cultura como “superestructura” ideológica al servicio del mantenimiento de la “infraestructura” económica, dejó todo lo relacionado con la cultura deslegitimado. También era la cultura un conjunto de falsedades “creadas” por las clases dominantes para someter y dominar a las masas. Pero el leninismo daría en esto último una orientación más precisa: la cultura, para subsistir, debía ser colocada al servicio de la revolución proletaria y del partido del proletariado. La cultura se trasformaba así, en la teorización del marxismo-leninismo, en un mero instrumento al servicio del proceso revolucionario y a los dictados del partido proletario.

Los parvos resultados del leninismo, en general, y del leninismo cultural elevado a su enésima potencia por un Stalin que exterminó a las vanguardias rusas, llevó a los más precavidos marxistas a reelaborar sus posiciones teóricas. Así, en la década de los años 30’ del siglo XX, surgieron teóricos que intentaron reformular las relaciones del “pensamiento revolucionario” con la cultura. Los primeros fueron los integrantes de la denominada Escuela de Francfort, que trató de revitalizar el marxismo, cuando se empezaba a percibir con cierta claridad, al menos entre los más realistas, que el proletariado no constituía ninguna fuerza histórica.

Las primeras reflexiones, como se ha dicho, surgieron de la Escuela de Frankfort, caracterizada por asociar a su proyecto renovador del marxismo la obra de Freud. Con ello se consiguió, sobre todo, deformar el legado del descubridor del subconsciente y del inconsciente, hasta hacerlo casi irreconocible, al convertirlo en una fuente de inspiración revolucionaria. Sí acertaron (probablemente sin querer), en definir hace más de 60 años lo que es hoy la cultura de masas: basura. Lo hicieron Adorno y Horkheimer en un texto de 1947, en el que definieron el concepto de “industria cultural”. Es decir, la cultura y el arte considerados como una simple mercancía.

También, en las estrategias marxistas-leninistas de supeditación de lo cultural a la revolución, es decir, en la subordinación de lo humano y las humanidades a sus proyectos de dominación totalitaria, destaca el italiano Antonio Gramsci, autor fundamental en estas cuestiones. Sus tesis están escritas en muchos de sus textos, como en El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce. En esa obra, Gramsci afirmó que la autoconciencia crítica revolucionaria requiere, histórica y políticamente, potenciar la creación de élites intelectuales revolucionarias.

Gramsci, que incorporaba la experiencia cultural de las vanguardias, (futurismo, surrealismo, dadaísmo, etc.), estableció su teoría de que el nexo teoría-práctica se logra al establecer concretamente un grupo de personas «especializadas» en la elaboración conceptual y filosófica. Sin intelectuales no se puede dominar la conciencia de las masas, por lo que la revolución necesita de ellos. La cultura ha de coadyuvar a la Revolución Proletaria, para lo que precisa disponer de una élite cultural a su servicio. La idea del dominio o hegemonía cultural como condición y camino estético hacia la revolución, en realidad derivaba de las propuestas vanguardistas que Gramsci conoció bien.

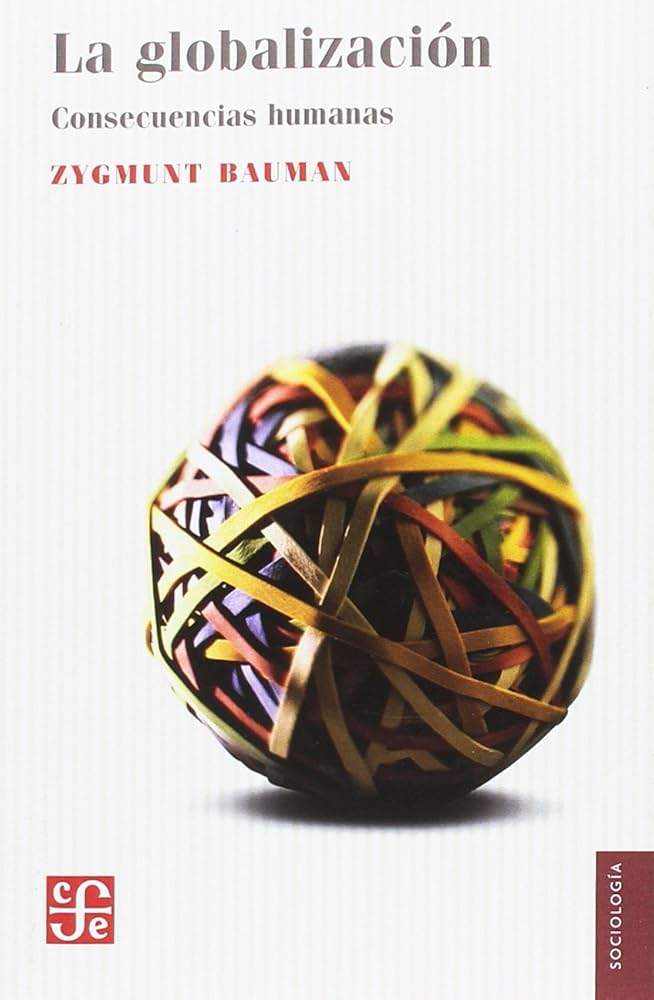

Todas estas reelaboraciones se afianzaron y extendieron, hasta eclosionar en los movimientos de rebeldía de 1968, especialmente en Francia, Alemania y USA. La mercantilización de la cultura que denunciaba la Escuela de Frankfort se impuso en todo el mundo. Los situacionistas franceses de 1969 hallaron una formulación adecuada para todo ello: la “sociedad del espectáculo”. La cultura se transformó y, a juicio de muchos se degradó o, como mínimo, bajó muchos enteros, valga la expresión, de los niveles tradicionales que definían al hombre culto desde la Ilustración. El resultado ha sido la creciente banalización de la cultura y hoy se considera “intelectuales” a actores y cantantes. La tradición marxista-leninista ha dejado una huella muy profunda. Hasta los posmodernos han considerado a la cultura un constructo más del poder para dominar a los individuos, como dijo Foucault.

Lenin no fue un gran pensador, desde luego, pero ha sido fundamental en la historia de las ideas. Sin él, es probable que el socialismo no se hubiera difundido tanto en sus múltiples variantes: la socialdemocracia liberal, la lassalliana, el laborismo (típico producto de Inglaterra), el comunismo, o los socialismos nacionalistas (fascismos) y los socialismos revolucionarios. Lenin hizo que el socialismo fuese la ideología predominante tras la Primera Guerra Mundial de 1914-1918, en todo el mundo. Sin Lenin, el siglo XX no hubiera sido el escenario de los experimentos totalitarios socialistas para transfigurar el mundo humano y crear un hombre nuevo y una nueva sociedad, con resultados siempre desastrosos.

Un empeño en el que aún hoy porfían los izquierdismos del siglo XXI, que han seguido el legado teórico de Lenin. Junto a ese marxismo cultural, se ha abierto camino la denominada “postmodernidad”. Ambos, posmodernidad y marxismo cultural, marchan hombro con hombro, tanto en su radical oposición al “sistema” (capitalismo, democracia liberal, etc.), como en su coincidencia en que ninguna de ambas se ha definido nunca más que con vaguedades ideológicas, usadas para designar lo que pretendía ser en la izquierda renegada del marxismo, una concepción débil del mundo posterior a la guerra fría, con aromas de mayo de 1968.

Sin duda que los creadores de mitos mueven a los pueblos, y el poderoso mito del Capitalismo creado por Lenin lo explica todo: el patriarcado, el cambio climático, el nudismo como un acto anticapitalista moralizador al ser igualitario, etc. Incluso la existencia del mal, pues destruido el Capitalismo advendría el Imperio del Bien para siempre. Los tiempos han cambiado, pero las ideas básicas han permanecido, eso sí, con un notable descenso en las calidades teóricas del “marxismo cultural”. Pasar de la Escuela de Frankfort o de Gramsci, a Chantal Mouffe y a Ernesto Laclau, no cambia apenas los contenidos, pero es rebajar bastante el nivel, desde luego.