El estereotipo de la mujer histérica en la literatura y su relación con el trastorno límite de la personalidad

A lo largo de la historia literaria occidental, la figura de la «mujer loca» ha ocupado un lugar ambiguo y cargado de simbolismo. Encerrada, abandonada, suicida o simplemente incomprendida, esta mujer ha encarnado la alteridad emocional frente a un modelo racional, masculino y normativo. En el discurso clínico contemporáneo, muchas de estas representaciones se han visto asociadas con lo que hoy conocemos como Trastorno Límite de la Personalidad (TLP): una condición caracterizada por la inestabilidad afectiva, la dificultad para regular las emociones, los vínculos interpersonales conflictivos y un fuerte sentimiento de vacío.

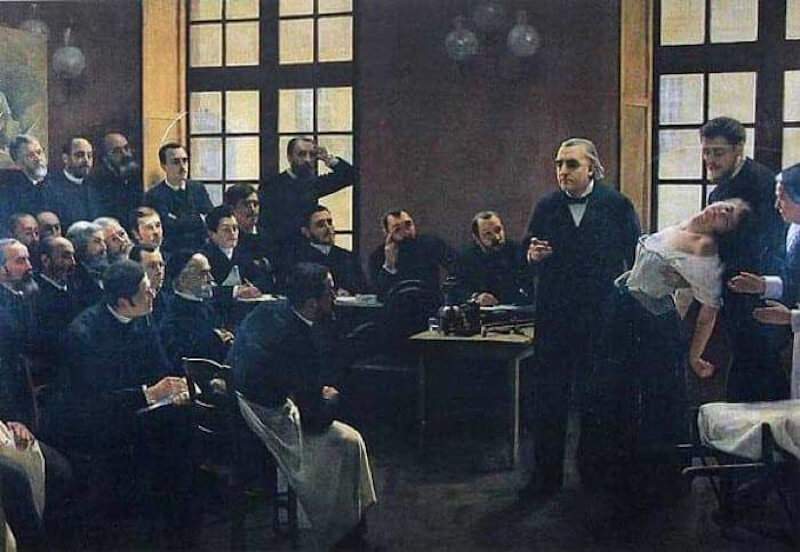

En el siglo XIX, la medicina y la literatura convergieron en la construcción del arquetipo de la mujer histérica: emocionalmente inestable, excesiva en su deseo, imprevisible y peligrosa. Autores como Charcot y Freud patologizaron comportamientos femeninos que desafiaban las normas sociales, sexuales y familiares, convirtiendo la «histeria» en una especie de diagnóstico moral. La literatura recogió esta mirada y la amplificó, encarnando en personajes femeninos una serie de conductas que hoy podrían vincularse con diagnósticos psiquiátricos contemporáneos, especialmente el TLP.

Casos literarios: la herencia de la locura femenina

Ophelia, en Hamlet de Shakespeare, es quizá el primer gran símbolo de la locura femenina en la tradición moderna. Su progresiva alienación no es solo fruto del dolor amoroso, sino también de un entorno que la reduce al silencio y al deber filial. Su muerte, ambigua entre el suicidio y el accidente, cristaliza la idea de la mujer frágil que sucumbe ante el mundo.

Bertha Mason, la «loca del desván» en Jane Eyre de Charlotte Brontë, representa una forma más brutal de este estereotipo: una mujer racializada, sexualmente libre, violenta, que debe ser contenida y escondida para preservar el orden patriarcal. Bertha es el «otro» de la heroína blanca y racional, la sombra emocional que no cabe en la narrativa romántica tradicional.

Emma Bovary, en la novela de Flaubert, no enloquece en el sentido clínico tradicional, pero su desesperación vital y su constante insatisfacción afectiva se asemejan a los patrones de pensamiento del TLP. Emma busca en el amor una plenitud imposible, y su caída progresiva revela una dependencia emocional extrema, así como una necesidad constante de validación externa. Ana Ozores en La Regenta de Alas Clarín. Augusta en Realidad de Galdós, Pepita Jiménez de Juan Valera, son algunos prototipos muy específicamente expuestos, Doña Perfecta de Galdós o la lorquiana Casa de Bernarda Alba, abundan hondamente en esta personalidad, idiosincrásicamente unida al carácter español, con una modernidad que impresiona.

Pero hay muchas, claro, Esther Greenwood, protagonista de La campana de cristal de Sylvia Plath, ofrece una introspección casi clínica del sufrimiento emocional. Su voz en primera persona permite explorar desde dentro los estados de ánimo cambiantes, la sensación de alienación y la oscilación entre el deseo de vivir y el impulso suicida, característicos del TLP. Previo a este experimento narrativo, los monólogos de Isidora Rufete en La desheredada de Galdós son un clarísimo precedente de una técnica que después dio el espaldarazo a James Joyce por ejemplo con el monólogo de Molly Bloom, en Ulises.

Estereotipos que se convierten en diagnóstico

Lo que une a estas figuras no es solo la patologización de su sufrimiento, sino la forma en que ese sufrimiento se representa como algo esencialmente femenino: excesivo, irracional, inexplicable. Estos patrones han influido en la mirada clínica real, contribuyendo a una sobre medicalización de la experiencia femenina. De hecho, el TLP sigue siendo un diagnóstico mayoritariamente atribuido a mujeres, lo que ha generado un debate ético y feminista en torno a la psiquiatría.

Pero la literatura no solo reproduce estereotipos: también puede desmontarlos. Leer estas obras desde una mirada contemporánea permite problematizar las fronteras entre lo clínico y lo simbólico, entre lo patológico y lo narrativo. La «locura» de estas heroínas puede ser también leída como una forma de resistencia, de denuncia o de afirmación del deseo en un mundo que no les ofrece espacio.

En un tiempo donde se empieza a hablar de salud mental con más libertad, revisitar a estas mujeres es también una forma de devolverles complejidad, dignidad y humanidad.