Siempre habrá una única obra para un único autor. Así es el arte. Cada pieza no es sino un segmento que complementa al anterior y, a la vez (¿podría decirse sin una predisposición manifiesta?) condiciona o se adapta en rara armonía con el siguiente.

Lentas o bruscas, largas o breves pueden ser las variantes, los impulsos que van elaborando, llevando adelante, definiendo la realización de un artista, más, observada en perspectiva ésta, difícil será advertir las íntimas coseduras que la unen y que la hacen aparecer a ojos del observador como una sola manifestación del genio y la emoción de ese único ser que la ha creado.

*

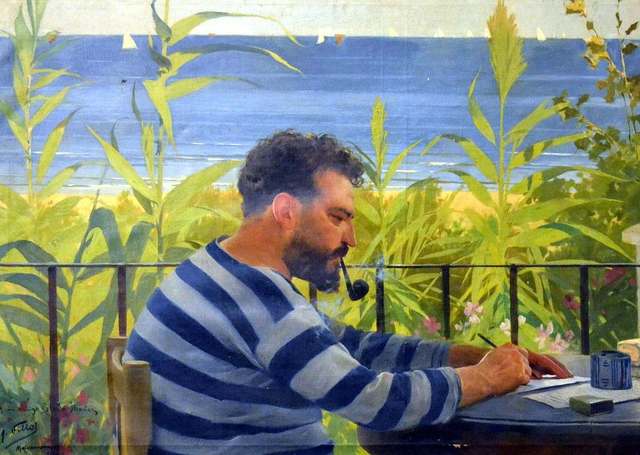

Las premisas expuestas me han venido a la mente al repasar, casi accidentalmente, de nuevo, la obra del pintor Juan Manuel Caneja. Y tan firme es mi convicción respecto a la sustancial unidad que la obra de un artista encierra que, aun a sabiendas del desafío de pureza visual y análisis de matices que entraña el ejercicio, he decidido sustentarla a través de la observación.

¿Quizás esté la razón de la unidad en lo que, en frase suelta, podemos leer en una página del libro-catálogo cuando se habla de «la Castilla de Caneja»? Es obvio que tal afirmación, de ser cierta, valdría por sí como justificación, pero se trata aquí de que tal definición constituya ‘razón devenida’ por haber sido antes ‘razón alcanzada’, a juzgar del contenido de su obra. Y en tal pesquisa está encaminado el empeño de este trabajo, que se ha centrado fundamentalmente en el estudio y observación de cuatro cuadros fechados entre los años 1973 y 1975 y que por sí propio suscitan una reflexión vinculante que, a mi entender, se puede, como observador, formular. Pablo Neruda, en uno de sus muchos escritos sobre España, llegó a definir Castilla como un «océano de cuero». Y no sería difícil, aceptando esta poética definición, ordenar forma y color derivados de los cuadros de Caneja para plegarnos a esa hipotética y posible sustancia (artística) única de sus cuadros.

Pero no va por ahí nuestra intención. Se trata, antes bien, de intentar ver y sentir el cuadro en sí, al margen de dictados, y, una vez ahí, desgranados los componentes y las sensaciones, conformar una ‘significación’ artística (vinculada, obviamente, a la ‘representación’ artística), todo ello en procura de esa unidad esencial. Se trata, en el fondo, de dar relevancia a la ‘idea’ artística además de a una práctica materialidad física. Se trata de ver adentro además de ver afuera.

*

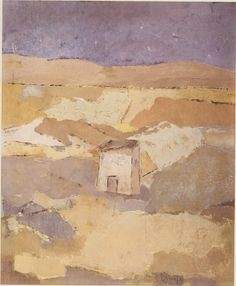

El primer cuadro que reclamó mi atención (y que luego había de ejercer la función de «a modo de prólogo» respecto de los otros) fue «Paisaje con casa” (1) . Hay una primera forma de vivir el cuadro, y ella es a través del silencio. Ese es el estado de ánimo que exige, esa la confabulación. Y no porque sea silencio exactamente lo que vive dentro del cuadro, pues éste bien podría estar lleno de rumores, de algún sonido lejano, de un vuelo inesperado que, por un momento, distraería pero a la vez daría razón de ser al espacio vacío; sino porque silencio es lo que exige para ser mirado y, aún más, percibido.

El espacio pintado nos lleva en un pronto a pensar en una forma genérica próxima al cubismo (quizás esa casucha paralelepípeda, sola, irregular en su textura material, casi en el centro del cuadro, resaltadas su soledad y verticalidad por el paisaje extenso —¿vacío?—, casi horizontal, del resto) pero enseguida el ojo ha de reparar en la entraña del espacio pintado, en el color: ocre, amarillo, cobalto, gris, azul…; y todos y cada uno de ellos, a su vez, sin ser ese mismo color, sino sumidos en una simbiosis de influencias, de interrelación, de sesgo próximo al sueño donde cada cual prescinde de su inflexible identidad para ser el otro.

Hay una aparente ruptura que, sin estridencia, parece acoger, reduciéndola en un plano múltiple, esta simbiosis: la línea sinuosa, próxima a la línea horizontal, que define una cadena de mesetas y aglutina bajo sí todo el paisaje material, terrenal en su más amplio sentido, y, respetando la divisoria, la franja superior que manifiesta un cielo quieto —¿recalentado?— acogedor de ese aparente vacío que el cuadro muestra a quien quiera sentirle.

Un tono blanquecino en algo cegador —¿es verano riguroso y el sonido de las cigarras acompañaba al pintor al realizar su obra?— despierta al que observa hasta avivarle. Está próximo a la casa, a su derecha; antes que ella, sin tocarla, esa mancha quiere, de una parte, imitar al cielo y de otra acotar una porción distinta de tierra, un fragmento de espera y soledad dentro de este paisaje duro y agrio, sobrio, casi solemne. Y aún hay otras motas fragmentarias de color que distraen por sí, pero distienden el cuadro de una sola percepción injusta de sequedad ingrávida e inútil.

Pudiera parecer, en una primera aproximación al paisaje, que nos han dejado solos ante una parte oculta de nosotros mismos, pero pronto el silencio es vivificado por una pureza activa, casi mística. Y al final será de nuevo la soledad, pero ya una soledad reconfortada, que se ha transformado en virtud para el observador.

*

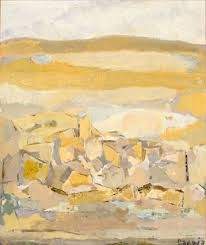

El cuadro siguiente se titula «Pueblo»(2)

Hay algo quedo también, pero a la vez hay algo potencialmente animoso. ¿Quizá porque el casetón de antes con la puerta cerrada ha sido sustituido por el pueblo apiñado de una paleta de color más viva y esquiva? No se ve a nadie, pero el pueblo está ahí, extenso de lado a lado, vario en su estructura, vivo en la distinta forma y variedad de sus fachadas. Es un pueblo sin nombre pero un pueblo de gentes que ahora se guardan.

También cambia el cielo, más fresco de color y aligerado por la vida que el espacio atesora: sombra y claro, gris y azul. No hay montañas que quiebren el mirar, el horizonte es liso y calmo. Campos de un similar cultivo -o ese letargo del barbecho incrustado en el paisaje de los campos- y la misma áspera espera conforman el sentir de quien se adentra en la sombra de estas evocaciones filosóficas bajo el reclamo del vivir cotidiano, de la tierra casi desnuda. Es como si, habiendo mirado a otro lado del paisaje anterior, el del primer cuadro, hubiésemos encontrado una presunción evolutiva, un matiz distinto del cielo y de los campos, donde hallamos ahora asentado el viejo pueblo, un tanto desconchado. Y permanece el silencio.

*

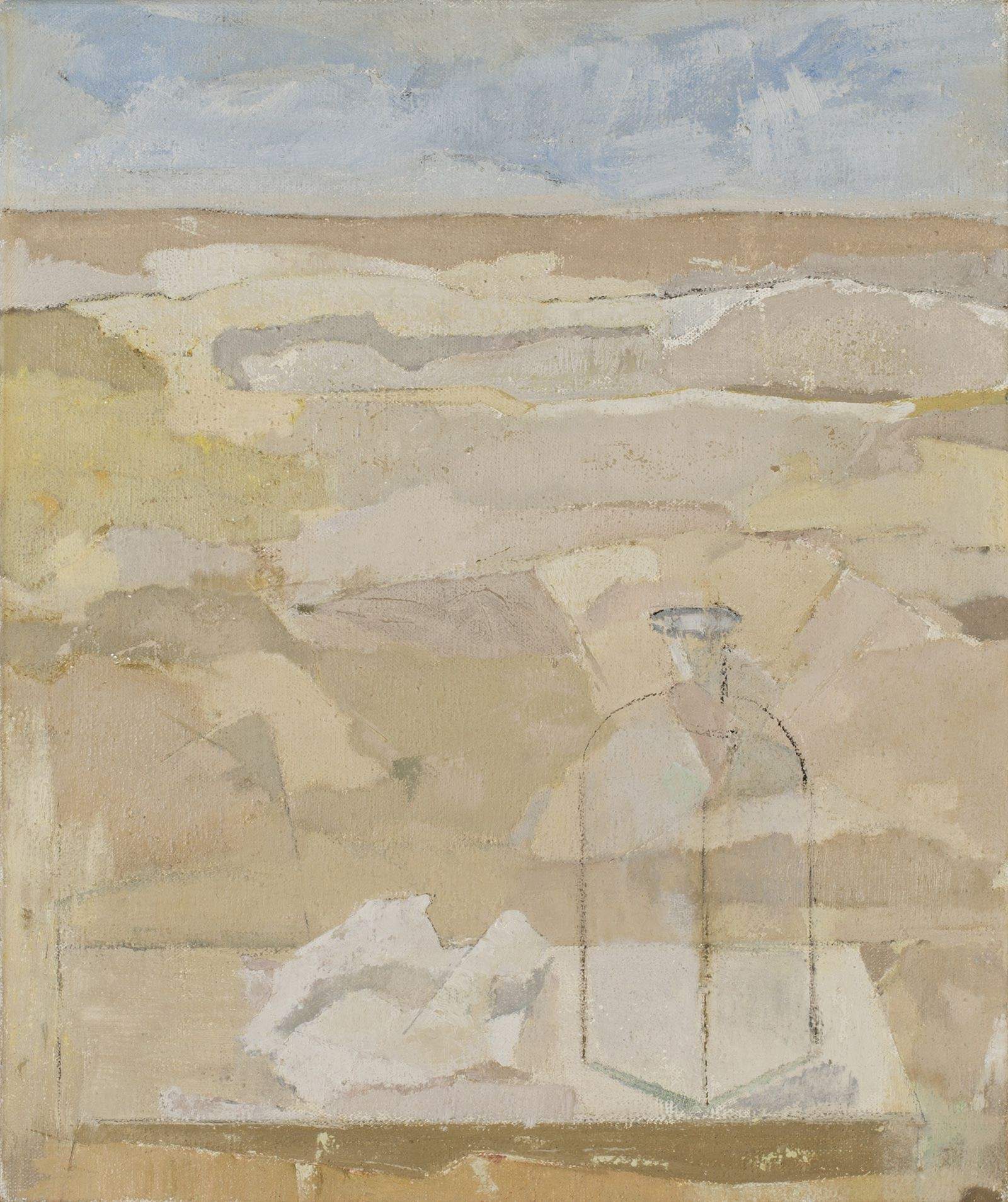

En el cuadro tercero, «Naturaleza muerta»(3) hay una novedad, un rasgo distinto que, en principio, aligera y aleja la posible sensación anterior, más pronto advertiremos que es algo pasajero. Sobre un aparente mantel deliberada y exageradamente terso y plano —¿acaso sin materia, sin urdimbre propia?— aparecen en primer plano un recipiente, también paralelepípedo, al estilo de la caseta a que aludimos en el primero de los cuadros, y un envoltorio de papel semi-arrugado a su lado.

Pero observemos: ese aparente mantel confeccionado de una materia difícil de definir alcanza a dejar una sombra sugerente, casi fresca, bajo su rigidez. Y sobre él la botella está vacía y el envoltorio sin su hipotético contenido. La visión se aproxima así a una alucinación del desierto, un vago sentir de sueño, ya que la realidad es el vacío; el mismo que advertimos al dejar la vista descender y alejarse más allá de este primer plano: los campos inertes, ¿esperanzados?, casi secos, aguardando la lluvia, o la pisada, o el vuelo, o el granar de algo: ocre, azul, casi marrón, casi verde; ¿podría hablarse de distintas blancuras?… Y la armonía existe, implícita, entre ellos, como si fuese condición inexcusable de su naturaleza, condición inherente de los campos ahora yermos, más sólo temporalmente yermos.

Hay una línea desigual y quebrada, matizada de color, que discurre próxima a la línea más alta y plana del horizonte. ¿Son los páramos anteriores, aquí aplanados por el tiempo, que han sido arañados en la semi-ladera para su aprovechamiento? ¿Son los campos que suben a retazos por la suave pendiente en busca de un poco más de un fruto incierto que exigirá aguardar?

Y sobre el horizonte lineal una vez más el cielo, muy próximo a los dictados del cuadro anterior: vagos huecos de esperanza azul, nubes blanquecinas deshilachadas hacia arriba y hacia abajo, espesas nubes grisáceas que permanecen tan estáticas como el que mira.

¡Las formas de los fragmentos avecindados entre sí conformando el paisaje son tan caprichosos y a la vez tan exclusivos! Y he aquí que ni uno solo podría faltar: todo se desmembraría, rompiendo con ello el equilibrio mismo, el eterno, de la naturaleza. ¿Al estar aquí, mirando desde este lugar donde se ubican los restos del pequeño asueto y el descanso, no es únicamente, nuestra postura, lo que ha variado en el mirar? ¿solo un poco distinta a la que manteníamos respecto de los cuadros anteriores, cuyo paisaje tendríamos ahora a un lado o a la espalda?

*

De pie, habiendo caminado un poco, hemos alcanzado un altillo, dejando atrás, luego del camino recorrido, un algo de luz. ¿O acaso solo es éste un punto del paisaje que ensombra un tanto, desde la derecha, una nube densa, translúcida y espesa?

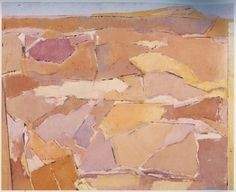

Estamos en el cuarto cuadro, «Paisaje»(4) y un cierto cansancio parece advertirse, casi sin querer. Las manchas de color, más uniformes hacia los marrones grisáceos con algún punto de un suave violeta, parecen los restos acumulados de otros espacios anteriores más tensos y llanos. Sin embargo, se trata de la misma tierra velada por la tenue sombra, y hasta parece intuirse al fondo una línea de camino que lleva, sin duda, a los paisajes anteriores: los vecinos de éste.

Ahora bien, lo que ocurre a la vez es que, con el caminar, hemos cambiado un poco de terreno. Aquí el cultivo llano es más difícil y lo que tenemos son planos de ángulo desigual, de áspero aprovechamiento. Quizá vueltos a su don, a su manera de ser, a su lugar caprichoso en la naturaleza, algo que embargo se acepta como bueno e incluso descansa y sosiega.

Mirando desde aquí, el cielo vuelve a ser monótono, latente y algo reseco, sin mensaje alguno. Y bajo él una ligera quiebra del perfil del horizonte acaso nos conduzca a los primeros páramos que ahora esperan: ¿a nuestra derecha?, ¿a nuestra izquierda?

*

Toda la quietud y el sentimiento —sentimiento, no realidad material— de libertad espiritual permanecen. Hemos vencido así el temor de estar solos y alcanzado, por ello, una rara identidad con un paisaje tan verazmente solitario e incomprendido.

Hemos vivido, gracias a Caneja, cuatro retazos definidos de una visita al campo que, en efecto, bien pudieran ser, en un solo y único paisaje, fragmentos del mirar según la postura del observador.

Y en ello, gracias a la sutil mano del pintor, habíamos sufrido el encanto del ser de Castilla.