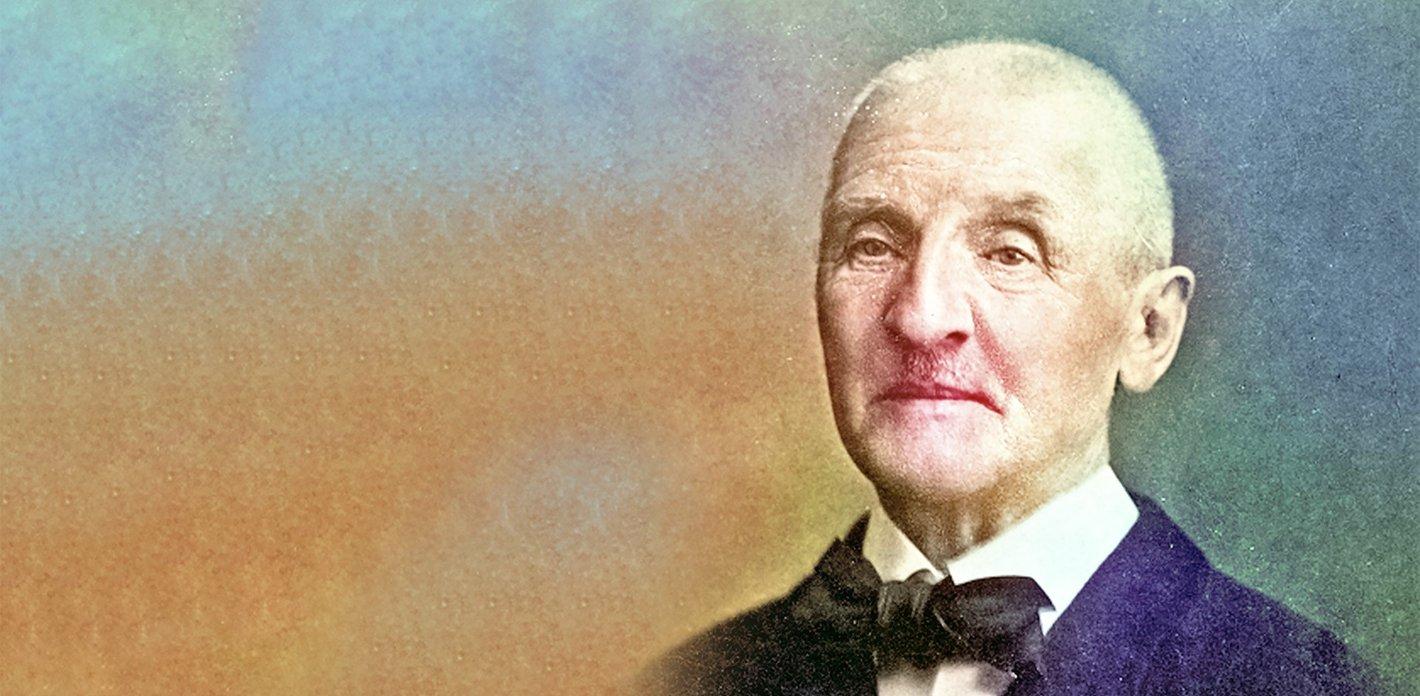

Como pórtico del “Año Bruckner”, el escritor y musicógrafo Antonio Daganzo se acerca a la figura del genial compositor y organista austríaco, puente histórico y estético entre la revolución de Richard Wagner, al que idolatró, y la sinfonía como música total de Gustav Mahler, al que influyó decisivamente en el Conservatorio de Viena. El próximo 4 de septiembre de 2024 se cumplirán los primeros doscientos años transcurridos desde su nacimiento.

Como pórtico del “Año Bruckner”, el escritor y musicógrafo Antonio Daganzo se acerca a la figura del genial compositor y organista austríaco, puente histórico y estético entre la revolución de Richard Wagner, al que idolatró, y la sinfonía como música total de Gustav Mahler, al que influyó decisivamente en el Conservatorio de Viena. El próximo 4 de septiembre de 2024 se cumplirán los primeros doscientos años transcurridos desde su nacimiento.

Aproximadamente a 180 kilómetros de Viena, por un lado, y a 130 kilómetros de Salzburgo, por otro, se encuentra la localidad de Ansfelden, muy próxima a la ciudad de Linz. Fue en aquella zona de la Alta Austria donde vino al mundo alguien cuyo destino, en circunstancias normales, hubiera sido el de modesto músico de provincias, tan solvente como abocado al olvido a los pocos años de su desaparición. Pero el caso no pudo adquirir un relieve más opuesto: aquel descendiente de maestros rurales llamado Anton Bruckner (1824- 1896) acabó conquistando la inmortalidad a despecho de cualquier limitación externa, y a fuerza de un talento tan asombrosamente decantado, en su paulatina revelación, que incluso se mostró capaz de dibujar ciertos caminos del arte sonoro del futuro. ¿Llegó el bueno de Bruckner a tener una conciencia clara de tal heroicidad clarividente? No resulta ocioso preguntárselo, porque la altura de pensamiento de este genio paradójico se limitaba, estrictamente, al ejercicio de la música. Sobrio y sencillo en extremo; suerte de incorregible aldeano que hubo de proponerse no sucumbir bajo la burbujeante sofisticación de una ciudad como Viena, su rústico temperamento le alejaba tanto de la intelectualidad más abismática como de la etiqueta más artificiosa. Conocida es la anécdota que el musicólogo y profesor Luis Ángel de Benito no ha dejado de recordar: al término del exitoso ensayo general de la Cuarta Sinfonía —de la versión de 1878-1880 de la Cuarta Sinfonía, para ser exactos—, su autor, presente en la sala, por supuesto el ínclito Anton Bruckner, se acercó al histórico maestro responsable de dicho ensayo, nada menos que Hans Richter… ¡con el fin de darle una propina, una moneda, por lo bien que había salido todo! El director “se quedó allí atónito, pero guardó aquella moneda hasta el final de su vida; de hecho”, añade Luis Ángel de Benito, solía colgársela “de la cadena de su reloj”. Richter, obvio es, se contaba entre los partidarios de aquel singularísimo artista al que tampoco le faltaron detractores; incluso virulentos, y no precisamente por sus carencias intelectuales o mundanas sino por la osadía de su estética, a la vez colosal y cándida, generadora de un nuevo lenguaje que se obstinó en perseguir de manera tan intuitiva como consciente. La excepcional música de Anton Bruckner, incomprendida por muchos, por demasiados todavía hoy, nos habla ante todo de un anhelo de infinito, de una insobornable búsqueda, de una ferviente grandeza a caballo entre lo reconociblemente antiguo y lo asombrosamente moderno.

“La sencilla fe de Bruckner le llevó a depositar su confianza en Dios y Richard Wagner por igual. Para Dios escribió misas y motetes de gran fervor y devoción. Para Wagner escribió enormes sinfonías, intentando igualar en la sala de conciertos la irresistible fuerza emocional de los dramas musicales de aquél.” Estas palabras de los comentaristas Kenneth y Valerie McLeish bien podrían servir como punto de partida para un análisis, siquiera somero, del legado del compositor de Ansfelden. Sólo que cabe matizarlas —y ello debe realizarse sin mayor dilación— en una doble vertiente totalizadora: tales producciones —la vocal y la instrumental— estuvieron lejos de ser compartimentos estancos, y los vasos comunicantes entre una y otra funcionaron con mayor intensidad en una dirección, desde la primera hacia la segunda, por el motivo fácilmente comprensible del poderío magnético que el impresionante “corpus” sinfónico bruckneriano ejerció sobre cualquier otra de sus facetas creativas. Y es que ni el precioso y difundido motete Locus iste, ni sus tres misas más importantes —la mejor de todas, la nº 3, en fa menor, de 1868—, ni siquiera el espectacular Te Deum, de 1884, pueden rivalizar con el aliento y la trascendencia de las nueve sinfonías del autor –que en realidad son once-. En un sentido prácticamente análogo, la joya de la música de cámara de Bruckner, el Quinteto de cuerda en Fa mayor, de 1879, se inclina sin rebozo hacia las densidades y hacia los recovecos expresivos propios del sinfonista —para cerciorarse de ello, nada mejor que escuchar cualquiera de los arreglos orquestales existentes del muy hermoso “Adagio” de la partitura—-. Y, justo en este mismo orden de cosas, del fascinante universo del compositor vinculado al órgano… ¡cuánto habría que decir! Porque cuesta creer que aquel improvisador extraordinario, primero organista en el Monasterio o Abadía de San Florián —a menos de diez kilómetros de su cuna—-, luego en la Catedral de Linz y finalmente en la corte de Viena– ya durante sus días como profesor en el Conservatorio de la capital austríaca-…, apenas escribiese cinco obras dedicadas específicamente a su instrumento de referencia —la más importante, el Preludio y fuga en do menor, de 1847—, junto a muy pocos bocetos más. Cuesta creerlo, pero así fue. ¡Qué caso tan distinto del protagonizado, en Francia, por su contemporáneo César Franck! Otro wagneriano de aúpa, y otro improvisador magnífico, cuyo talento sí llegó a dar forma a una producción organística que se cuenta entre las mejores de los siglos recientes. ¿Qué sucedió, por tanto? ¿Qué llevó a Bruckner a tomar una decisión tan significativa? En puridad, la respuesta no ofrece demasiadas complicaciones: haberse comprometido no sólo de buen grado, sino hasta las últimas consecuencias, con el papel estratégico de la orquesta moderna en la evolución del arte musical, y haber entendido dicha orquesta “como un gigantesco órgano”, lo que convertía la instrumentación en un fresco de texturas catedralicias donde Dios era y es, al mismo tiempo, símbolo y realidad, promesa y cristalización constantes. Por lo demás, el hecho de haber transferido a la sinfonía “la dinámica tensión dimanante de la continua modulación wagneriana” —las citas son de Massimo Mila, sobresaliente musicólogo italiano— no hizo sino colocar definitivamente a Bruckner en la senda de un discurso cada vez más expansivo, amén de bajo el influjo de una pasión orquestal sin precedentes y que, por fuerza, había de conducir al sinfonismo como música total, como “universo formado por sonidos”, de Gustav Mahler.

A propósito de ambos, el citado Massimo Mila no dejó de escribir lo que sigue: “Bruckner tuvo como discípulo de composición, en el Conservatorio de Viena, donde entró con cuarenta y tres años, a Gustav Mahler (1860-1911), otro creador de grandes frisos sinfónico-corales, si bien de lenguaje más despierto”, y dueño de “una desesperada nostalgia ante lo efímero de la vida, que siente, no obstante, como única riqueza del hombre”. Tales palabras acerca de Anton y Gustav merecen, primero, una precisión mínima: en un sentido estricto y formal, Mahler no podía considerase tan alumno de Bruckner como, por ejemplo, y por citar sólo un nombre, el malogrado Hans Rott (1858-1884), lo que no supuso mayor dificultad para que el discípulo recibiese muy sensibles enseñanzas del profesor en el ámbito del Conservatorio. Dicho lo cual, la envergadura de lo expuesto invita perentoriamente a una reflexión en torno a las poéticas respectivas. Todo cuanto en el arte de Bruckner es cándido y ascético, todo ese equilibrio de fondo tan reconocible —por mucho que vuele la armonía, por mucho que bramen las trompetas, las tubas, los trombones—, cobra naturaleza agónica, neurótica, sensual y plenamente moderna en el arte de Mahler. La sed de infinito del maestro se sustentaba todavía sobre verdades inmutables que no admitían discusión; en las desesperadas y poliédricas búsquedas del alumno —a través de ese “lenguaje más despierto”, al decir de Massimo Mila—, ya palpitaba la sospecha terrible del hombre contemporáneo: la ineficiencia o, peor aún, la condición devastadoramente absurda del sistema de valores recibido.

Así pues, la modernidad de Anton Bruckner no partía de la intuición de un fin de siècle omnicomprensivo y abrumador, sino que procedía de un inconformismo rigurosamente musical: no se trataba de que el lenguaje sinfónico reinventase el mundo; se trataba de que la sinfonía ensanchase sus límites hasta que en ella, de manera natural, pudiese habitar la resultante de la superación de las contradicciones del mundo, de la creación de Dios, en virtud de la infinita sabiduría de Dios mismo. Tamaña empresa costó a Bruckner mucho esfuerzo, y tantas revisiones de sus sinfonías como para que existan “versiones autónomas de una misma obra, lo que ha creado un verdadero embrollo de ediciones, publicadas según criterios musicológicos distintos”. Merece la pena seguir citando a François-René Tranchefort, ahora un poco más extensamente, con el fin de recordar que, pese a tal embrollo, “hoy se distinguen, de una parte, las ediciones debidas al alemán Robert Haas, que difunden en principio las versiones originales (o con arreglos realizados por el propio Bruckner, la mayor parte de las veces incluso antes de haber sido ejecutadas en público); de otra, las ediciones debidas al austríaco Leopold Nowak, ulteriores y más completas, puesto que tenían en cuenta todas las versiones de cada sinfonía (arreglos efectuados por el compositor generalmente después de la primera ejecución, siguiendo “sugestiones exteriores”)”. ¿Sugestiones exteriores? Obvio resulta que el musicólogo francés quiso aquí, en alguna medida, asumir la tesis –fundada no sin razón- de la inseguridad de Bruckner, de sus complejos provincianos respecto a las capitalinas lumbreras de turno, de lo influenciable de su temperamento artístico. Por fortuna, los sucesivos análisis de la obra bruckneriana legados por Tranchefort se antojan tan atentos y convincentes como para conducirnos a una pregunta sanamente retórica, por decirlo de algún modo: ¿acaso no eran legítimas, e incluso razonables, las reiteradas dudas de un creador sumido en semejante aventura de expansión sinfónica? Y nada, ni siquiera los comentarios de mayor animadversión que recibió del afamado crítico —formalista y bastante retrógrado— Eduard Hanslick, partidario de Johannes Brahms y furibundo antiwagneriano, disuadieron a Bruckner de su empeño. Además, si Hanslick llegó a describir su música como “restos de comida de la mesa de Wagner”, ¿no es más cierto todavía que Brahms asistió, en 1893, a la reposición de la Tercera Misa del compositor de Ansfelden, y saludó aquella versión revisada de la partitura con encendidos aplausos?

A la inauguración, propiamente dicha, del colosal ciclo sinfónico de Anton Bruckner le anteceden un par de intentos nada despreciables —las hoy llamadas Sinfonía nº 00 y Sinfonía nº 0 (revisada no obstante en 1869, tras el estreno de la Sinfonía nº 1)—, cuya principal virtud estriba en que, sin demora y muy a las claras, vinieron a manifestar el ansia de su autor por superar los límites del formato heredado. La redacción de la Primera Sinfonía, ya en la misma década de los 60 del siglo XIX —el estreno de la obra se produjo en Linz justo en el año de la mudanza definitiva a Viena, 1868, y no hay que olvidar que Anton había podido maravillarse, en Múnich, con el estreno del Tristán e Isolda wagneriano en 1865—, cristalizó los elementos discursivos que iban a resultar consustanciales a toda aquella tarea, a toda aquella incansable y memorable tarea de renovación sonora. La elocuencia de Bruckner tenía por cimiento la abundancia, lo que condujo su pensamiento musical hacia una determinada estructura preponderante —y observable sobre todo en los movimientos extremos de las sinfonías, lógicamente—: la forma de sonata con tres temas, incluso con tres grupos temáticos palpitantes de motivos subsidiarios de los principales, cuya exposición se lleva a efecto sin ninguna prisa, y además con contrastes acusados de “tempi” y dinámicas, y de temperamento mismo. Ocultar que tal proceder genera, en ocasiones, desesperantes anticlímax en mitad de un discurso aparentemente deslavazado, supondría engañarnos de manera absurda. No obstante, mucho más cierto que lo anterior es esto otro: el paulatino afianzamiento de tal forma de decir, que cosecha los primeros aciertos rotundos, inapelables, en la Tercera Sinfonía, en re menor —la Sinfonía “Wagner”, sometida a múltiples revisiones hasta 1889— y en la maravillosa Cuarta Sinfonía, en Mi bemol mayor –la Sinfonía “Romántica” celebratoria de la Naturaleza, y cuya versión de 1878-1880 es la más divulgada hoy—. A pesar de su quizá fallida y sin duda excesiva monumentalidad, la Quinta Sinfonía, en Si bemol mayor, terminada en 1878, decantó el lenguaje de Bruckner; mejor dicho: gracias a su composición, a partir de los errores y aciertos que hay en ella, el músico austríaco acertó a limar, definitivamente, los ocasionales desajustes de su retórica, y supo encaminarse hacia un empleo del contrapunto ya no tanto deudor de sus desvelos de organista como oportuno por sí mismo, en el contexto de las propias necesidades orquestales. Los gloriosos efectos de tal decantación no tardaron en llegar y, así, el catálogo sinfónico de Anton Bruckner se cerró con tres prodigios absolutos, que por sí solos hubieran bastado para asegurar la inmortalidad del nombre de su autor: la —desde el exacto día de su estreno en Leipzig, martes 30 de diciembre de 1884— muy exitosa Sinfonía nº 7, en Mi mayor; la inconmensurable Sinfonía nº 8, en do menor, estrenada en 1892, y que, a diferencia de la precedente, sí hubo de sufrir modificaciones; y la inconclusa Sinfonía nº 9, en re menor, poseedora de un “Adagio” que parece asomarse, por momentos, a los futuros, ya muy próximos abismos cuyo centinela, evidentemente, iba a ser Gustav Mahler.

Junto a la Cuarta, la Séptima se postula como la sinfonía más célebre de entre todas las de Bruckner, y no sólo por la “claridad en la arquitectura” o la “plenitud irradiante de sus temas”, en palabras de François-René Tranchefort: posiblemente se trate de la más fluida y equilibrada de todas las de la serie; su movimiento final se antoja de una concisión muy de agradecer —algo raro en el músico de Ansfelden—; y el prodigioso y conmovedor “Adagio”, lleno de amor de Dios, se halla imbuido de la doble y hondísima impresión wagneriana que causó a Bruckner tanto la audición del festival escénico sacro Parsifal en Bayreuth —año 1882— como el fallecimiento del propio Richard Wagner en Venecia, a comienzos de 1883. Las sinfonías Cuarta y Séptima, por tanto, ¿señalan el acceso más sencillo a todo este universo de ferviente grandeza y exaltación sonora? Naturalmente que sí, ¡y también la audición de los “scherzi” de cada sinfonía! Porque merced a la genialidad de Bruckner, este tramo, el a priori más ligero de la estructura sinfónica, se transformó en un artefacto gozoso de crecimientos motívicos y acentos incisivos, con una corpulencia que propició portentos tales como la coda del “scherzo” de la Tercera Sinfonía, o el desarrollo obrado, de manera sorprendente, en la sección central —el trío— del “scherzo” de la Octava.

Humilde siempre, y siempre fiel a sus orígenes, el bondadoso Anton no olvidó San Florián. De hecho, menudeó sus visitas a ese recinto sagrado tan querido por él. Allí compuso en muchas ocasiones, y en muchas ocasiones pudo volver a encontrarse con aquel viejo amigo al que siguió haciendo partícipe de confidencias trascendentes, pensando en la vida eterna al amparo de Dios… El órgano del monasterio. ¿Sorprenderá saber, en fin, que los restos del bueno de Anton Bruckner, genio insólito e indudable de la música, descansan para siempre allí, precisamente bajo el instrumento amado?