“Igual que en las películas — pensó Tom.”

A pleno sol

El pasado 19 de enero se cumplió el centenario del nacimiento de Patricia Highsmith. De manera que, a modo de velitas para tan suculenta tarta literaria, propongo que soplemos unas cuantas películas sobre su obra porque aunque no llegan a ser tantas, sí son las suficientes como para certificar que si alguien le ha dado trabajo al mundo del cine no ha sido otra que esta texana que prefería la compañía de sus gatos y sus caracoles a la de los seres humanos. Y eso que adaptar la complejidad de sus personajes con todas sus aristas a cuestas no es tarea fácil.

Joan Schenkar, su biógrafa, la definía así: “No era simpática. No era educada. Y nadie que la conociera bien habría dicho que era una mujer generosa”. Su también biógrafo Andrew Wilson en el New York Times llegaba aún más lejos: “Odiaba a los judíos y a los negros; era, además, una lesbiana que odiaba a las mujeres”. Si tomamos en cuenta todos estos piropos cualquiera se fiaría… pero cuando nos metemos en sus libros descubrimos que uno de sus valores, y ya vamos entendiendo al personaje Patricia Highsmith, es su insobornable rechazo a la hipocresía social. Alabada por la crítica como una de las mejores escritoras de su generación tanto por la penetración psicológica de sus personajes como por sus elaboradas tramas, consiguió un merecido reconocimiento internacional.

El culpable de que se colara en nuestras vidas, en cierto modo, fue el señor Alfred Hitchcock al que nunca le agradeceremos lo bastante el descubrimiento de una principiante que acababa de escribir su primera novela. Compró los derechos, a precio de saldo, tan solo una semana después de su publicación en cuanto su fino olfato de viejo sabueso olisqueó sus posibilidades. Con Extraños en un tren (1951) filmó uno de los grandes monumentos de la historia del séptimo arte en un vibrante blanco y negro servido por el operador Robert Burks. Con los guionistas, sin embargo, no tuvo tanta fortuna a cuenta de la apuesta por aquella novata bisoña. Rechazaron la oferta nada más y nada menos que Thornton Wilder, John Steinbeck y Dashiell Hammett. Finalmente aceptó el sarcástico Raymond Chandler, aunque se llevaron a patadas. Farley Granger y Robert Walker, dos desconocidos, hacen migas en un vagón y acaban por intercambiarse sus respectivas víctimas para borrar todas las posibles pistas en aras del crimen perfecto. La película sigue fielmente la novela si bien Highsmith, con su proverbial dulzura, no se cortó un pelo al afirmar que el filme le parecía más bien normalito. La única licencia que se permite el guión es cambiar la profesión de arquitecto de Granger por la de tenista. Y el asunto no parece menor. Nos preguntamos cuál pudo ser la razón de tal modificación y no nos deja de pasar por las mientes el hecho de que Agatha Christie, la otra reina del misterio, tuviera fascinación por este deporte, al extremo de incluirlo en muchas de sus novelas desde la popular Muerte en la vicaría. Por tanto el gesto, ¿no sería un guiño irónico del maestro del suspense a su compatriota en una historia con tren incluido como la de El asesinato del Orient Express? La hipótesis es jugosa pero quizá no demasiado plausible atendiendo al hecho de que Hitchcock nunca adaptó novela alguna de la inglesa. Pero volvamos al mundo bastante más sombrío de Highsmith en el que su gusto por lo anormal es fruto de una precoz voracidad lectora que en la más tierna infancia le puso en las manos La mente humana, libro del psicoterapeuta Karl Menninger. ¿A quién se le puede ocurrir meterse entre pecho y espalda, con tan solo ocho añitos, un sesudo manual de psiquiatría sin pestañear siquiera? Desde entonces las conductas patológicas le provocan un interés inusitado que determinará la aparición en su obra de personajes poliédricos con ribetes dostoievskianos que la diferencia radicalmente de su citada antecesora.

El culpable de que se colara en nuestras vidas, en cierto modo, fue el señor Alfred Hitchcock al que nunca le agradeceremos lo bastante el descubrimiento de una principiante que acababa de escribir su primera novela. Compró los derechos, a precio de saldo, tan solo una semana después de su publicación en cuanto su fino olfato de viejo sabueso olisqueó sus posibilidades. Con Extraños en un tren (1951) filmó uno de los grandes monumentos de la historia del séptimo arte en un vibrante blanco y negro servido por el operador Robert Burks. Con los guionistas, sin embargo, no tuvo tanta fortuna a cuenta de la apuesta por aquella novata bisoña. Rechazaron la oferta nada más y nada menos que Thornton Wilder, John Steinbeck y Dashiell Hammett. Finalmente aceptó el sarcástico Raymond Chandler, aunque se llevaron a patadas. Farley Granger y Robert Walker, dos desconocidos, hacen migas en un vagón y acaban por intercambiarse sus respectivas víctimas para borrar todas las posibles pistas en aras del crimen perfecto. La película sigue fielmente la novela si bien Highsmith, con su proverbial dulzura, no se cortó un pelo al afirmar que el filme le parecía más bien normalito. La única licencia que se permite el guión es cambiar la profesión de arquitecto de Granger por la de tenista. Y el asunto no parece menor. Nos preguntamos cuál pudo ser la razón de tal modificación y no nos deja de pasar por las mientes el hecho de que Agatha Christie, la otra reina del misterio, tuviera fascinación por este deporte, al extremo de incluirlo en muchas de sus novelas desde la popular Muerte en la vicaría. Por tanto el gesto, ¿no sería un guiño irónico del maestro del suspense a su compatriota en una historia con tren incluido como la de El asesinato del Orient Express? La hipótesis es jugosa pero quizá no demasiado plausible atendiendo al hecho de que Hitchcock nunca adaptó novela alguna de la inglesa. Pero volvamos al mundo bastante más sombrío de Highsmith en el que su gusto por lo anormal es fruto de una precoz voracidad lectora que en la más tierna infancia le puso en las manos La mente humana, libro del psicoterapeuta Karl Menninger. ¿A quién se le puede ocurrir meterse entre pecho y espalda, con tan solo ocho añitos, un sesudo manual de psiquiatría sin pestañear siquiera? Desde entonces las conductas patológicas le provocan un interés inusitado que determinará la aparición en su obra de personajes poliédricos con ribetes dostoievskianos que la diferencia radicalmente de su citada antecesora.

Pero si hay un personaje que anima los mejores libros de Highsmith no es otro que el de Tom Ripley, antihéroe que encarna como nadie, bajo una careta de impecable respetabilidad, la impostura como forma de vida. Hipócrita, asesino, estafador que vive plácidamente en un pueblito a las afueras de París repantigado sobre una montaña de mentiras y crímenes. “Los asesinos que uno se encuentra leyendo el periódico son, la mitad de las veces, deficientes de algún modo o, simplemente, insensibles (…) él es razonablemente inteligente y tiene un carácter amoral; supongo que encuentro un contraste interesante con la moral estereotipada, que con frecuencia es hipócrita y falsa (…) No se pueden hacer historias interesantes con imbéciles”. Así justificaba la autora la personalidad de este perdedor sin escrúpulos en el que se hibridan la ambición del Rastignac de Balzac, la habilidad para el disfraz de Fantomas y la indecencia del gran Gatsby.

L a serie, que comenzaba en 1955 con El talento de mister Ripley y se cerraba en 1991 con la quinta Ripley en peligro, en seguida se traslada a la pantalla. Ripley es un caradura implacable pero a la vez terriblemente irresistible. No se pudo encontrar mejor actor para encarnarlo que el que René Clément nos ofrece en la discreta A pleno sol (Plein soleil, 1960): el cínico seductor Alain Delon. Su interpretación fue del agrado de Highsmith si bien no tanto el tono desagradablemente moralizante de la película. Por otra parte, la inspirada banda sonora del felliniano Nino Rota dota a la historia de un embrujo cautivador para este trepidante viaje a las tinieblas. El personaje de este calavera irredento sin oficio ni beneficio lo encarnó también a las mil maravillas Matt Damon en el remake que Anthony Minghella, The Talented Mr. Ripley, dirigió con mano maestra cuarenta años después. Espléndido thriller que nos regala otro Ripley de excepción. En contra de lo que suele ser habitual en estos casos, el film mejora la propuesta de Clément por cuanto que aprovecha al máximo las posibilidades que ofrece novela tan increíblemente compleja e intrincada. Damon está insuperable y no se puede imaginar un Ripley mejor, ni siquiera en los carismáticos Dennis Hopper o John Malkovich que lo encarnaron posteriormente. Ripley viaja a la ficticia ciudad de Mongibello, al sur de Nápoles, buscando al pijo Dickie Greenleaf para intentar convencerle de que deje su vida disoluta y hedonista. Le ha contratado su adinerado padre para que lo lleve de vuelta a EE.UU. Cuando le conoce, se introduce en su vida desvelándole el inconfesable objetivo de su visita y empieza a disfrutar, junto a él y a su amiga Marge, de la misma vida muelle. Para su fortuna, tiene un código moral propio e independiente, en clave nietzscheana, que nada tiene que ver con los valores fariseos de la sociedad que le rodea. Pero no estamos ante un personaje de una sola pieza. Y, quizá ahí resida su mayor encanto: sus contradicciones son las mismas que las nuestras. Marcado por sus orígenes humildes se realizará forzando aquello que él cree que merece, para lo que no reparará en nada hasta alcanzarlo. Aquí la ambigüedad sexual no es tan importante como la amoralidad de Ripley, que tiene un halo románticamente perverso. La fórmula del “encuentro entre dos desconocidos” Highsmith la seguirá usando con prodigalidad. Y nunca castiga el ansia de desclasamiento como sucede en el universo más pacato de Agatha Christie, heredero de la moral victoriana. A su manera, Ripley está corrigiendo una injusticia social.

a serie, que comenzaba en 1955 con El talento de mister Ripley y se cerraba en 1991 con la quinta Ripley en peligro, en seguida se traslada a la pantalla. Ripley es un caradura implacable pero a la vez terriblemente irresistible. No se pudo encontrar mejor actor para encarnarlo que el que René Clément nos ofrece en la discreta A pleno sol (Plein soleil, 1960): el cínico seductor Alain Delon. Su interpretación fue del agrado de Highsmith si bien no tanto el tono desagradablemente moralizante de la película. Por otra parte, la inspirada banda sonora del felliniano Nino Rota dota a la historia de un embrujo cautivador para este trepidante viaje a las tinieblas. El personaje de este calavera irredento sin oficio ni beneficio lo encarnó también a las mil maravillas Matt Damon en el remake que Anthony Minghella, The Talented Mr. Ripley, dirigió con mano maestra cuarenta años después. Espléndido thriller que nos regala otro Ripley de excepción. En contra de lo que suele ser habitual en estos casos, el film mejora la propuesta de Clément por cuanto que aprovecha al máximo las posibilidades que ofrece novela tan increíblemente compleja e intrincada. Damon está insuperable y no se puede imaginar un Ripley mejor, ni siquiera en los carismáticos Dennis Hopper o John Malkovich que lo encarnaron posteriormente. Ripley viaja a la ficticia ciudad de Mongibello, al sur de Nápoles, buscando al pijo Dickie Greenleaf para intentar convencerle de que deje su vida disoluta y hedonista. Le ha contratado su adinerado padre para que lo lleve de vuelta a EE.UU. Cuando le conoce, se introduce en su vida desvelándole el inconfesable objetivo de su visita y empieza a disfrutar, junto a él y a su amiga Marge, de la misma vida muelle. Para su fortuna, tiene un código moral propio e independiente, en clave nietzscheana, que nada tiene que ver con los valores fariseos de la sociedad que le rodea. Pero no estamos ante un personaje de una sola pieza. Y, quizá ahí resida su mayor encanto: sus contradicciones son las mismas que las nuestras. Marcado por sus orígenes humildes se realizará forzando aquello que él cree que merece, para lo que no reparará en nada hasta alcanzarlo. Aquí la ambigüedad sexual no es tan importante como la amoralidad de Ripley, que tiene un halo románticamente perverso. La fórmula del “encuentro entre dos desconocidos” Highsmith la seguirá usando con prodigalidad. Y nunca castiga el ansia de desclasamiento como sucede en el universo más pacato de Agatha Christie, heredero de la moral victoriana. A su manera, Ripley está corrigiendo una injusticia social.

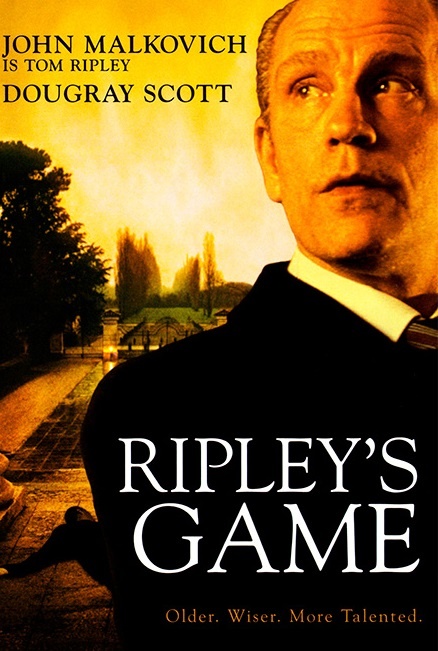

De la novela El juego de Ripley (1974) se hicieron también dos memorables películas El amigo americano (Der Amerikanische Freund, 1977), dirigida por Wim Wenders y El juego de Ripley (Ripley’s Game, 2002), de Liliana Cavani. En la primera todo comienza cuando Zimmermann (Bruno Ganz), un modesto fabricante de marcos para cuadros, se niega a estrechar en una subasta la mano del marchante de arte Dennis Hopper, nuestro Ripley aquí. Ante semejante descortesía su particular venganza no se hará esperar y el criminal aprovecha la enfermedad terminal que sabe que padece Zimmermann para proponerle un trato, a través de sus mafiosos socios, que le ofrecerán un tratamiento médico avanzado y la cantidad de dinero necesaria para mantener a su familia cuando muera. Desde ese momento los dos personajes mantendrán una relación agónica homoerótica: Eros y Tánatos, otra vez. La atmósfera de la ciudad de Hamburgo, donde sucede la acción, con sus calles y sus establecimientos es soberbia, así como el paisaje desolado del puerto que la angustiada víctima mira constantemente desde su ventana en la fría fotografía en color de Robby Müller. El cinéfilo que lleva dentro el realizador alemán incluye varios ‘cameos’ de reputados directores entre los que se cuentan los míticos Samuel Fuller y Nicholas Ray. Con escenas inolvidables, como el asesinato en las escaleras mecánicas del metro de París y que, mutatis mutandis, viene a ser una actualización del Fausto de Goethe que tan bien supo entender el inolvidable Murnau, referencia clave en Wenders. Ripley ha madurado y ha alcanzado un estatus combinando los beneficios que le reportan sus trapicheos como pasante de arte y la carrera criminal que tiene a sus espaldas. La presencia de Hopper, Wenders quería inicialmente al actor John Cassavetes, aporta, sin embargo, un toque estrafalario en su caracterización  de cowboy que nos remite a la mítica Easy Rider. Highsmith montó en cólera después del estreno por atropello tan flagrante a su adorada criatura pero, en cualquier caso, la boutade no invalida propuesta tan redonda. Quizá esto dio pie a que en su remake, por la polémica directora de Portero de noche, el personaje saltara de la estética ‘country’ de Hopper a las antípodas con un John Malkovich elegante en su indumentaria y exquisito tanto en modales como en cultura.

de cowboy que nos remite a la mítica Easy Rider. Highsmith montó en cólera después del estreno por atropello tan flagrante a su adorada criatura pero, en cualquier caso, la boutade no invalida propuesta tan redonda. Quizá esto dio pie a que en su remake, por la polémica directora de Portero de noche, el personaje saltara de la estética ‘country’ de Hopper a las antípodas con un John Malkovich elegante en su indumentaria y exquisito tanto en modales como en cultura.

Si Wenders nos regalaba un sofisticado noir que acabó convirtiéndose en película de culto, Malkovich nos dejó el Tom Ripley más conmovedor y despiadado. Y es que la obsesión del actor por el personaje venía de lejos: intentó conseguir los derechos para dirigir El talento de Mr. Ripley, que finalmente le arrebató Minghella. Pero esta vez la suerte estuvo de su lado puesto que la italiana tuvo que abandonar el rodaje por compromisos profesionales previos, y finalmente fue él quien se puso detrás de la cámara. La ambientación salta también de la lobreguez de Alemania al bucólico paraíso italiano en lo que se nos antoja un paralelismo irónico al del viaje iniciático del mentado Goethe. Sin embargo, los resultados no acompañaron al proyecto a pesar de contar con la notable partitura de Ennio Morricone.

Claude Chabrol consiguió en 1987 lo que no fue posible para Wim Wenders, que tenía mucho interés en rodar El grito de la lechuza (Le cri du hibou, 1962). La acción se trasladó de la Pennsylvania de la novela a la campiña francesa lo que provocó el consiguiente cabreo de la Highsmith pese a captar a la perfección el ambiente perturbador de la novela. El francés añadía al brebaje las convenientes gotitas de su habitual humor negro para servirnos una destilada radiografía de los vicios de la clase media francesa sin conseguir el estándar de sus mejores películas.

Robert (Christophe Malavoy) es un triste dibujante que abandona París para distanciarse de los problemas que le causa su ex mujer, de la que acaba de separarse, y se refugia en su casa de campo de Vichy. Allí empieza a espiar a Juliette (Mathilda May), una joven vecina, hasta que ella y su novio le descubren. Entonces empiezan los problemas, y el protagonista se encuentra atrapado en una inesperada pesadilla kafkiana.

Si ya en la saga de Ripley podíamos encontrar sutiles guiños homosexuales, Highsmith en otras de sus novelas se desmelena incluyendo referencias explícitas: su novela El precio de la sal (1953) tuvo que publicarla bajo el pseudónimo de Claire Morgan porque sus editores la rechazaron por obscena. La adaptación, bajo el título de Carol, tuvo que esperar casi sesenta años en ser llevada al cine. Todd Haynes la dirigió con una admirable sensibilidad. Historia de amor entre Carol (Cate Blanchett), una veinteañera dependienta de una tienda de Manhattan, y la seductora clienta Therese (Rooney Mara), en la que el personaje de la joven es un alter ego de la propia Highsmith. Tanto la obra como el film dejan abierto un final feliz para las dos amantes, contraviniendo las rígidas normas de la época, que desprende un alto lirismo. Nos encontramos quizá ante una de las adaptaciones de mayor éxito y que justamente fue nominada a seis Óscar.

El inconformismo de Patricia Highsmith entraba en abierta contradicción con el American way of life que le repugnaba por su filisteísmo y su necio culto al consumo. Así que un buen día de 1964 hizo las maletas y se largó para siempre de EE.UU. Esta postura vital le pasó la factura de ser ignorada allí pero, por el contrario, Europa se convirtió en un entrañable lugar de adopción donde pasó el resto de su vida hasta que murió en Locarno en 1995.

Quizá sus personajes no eran más que las mil y una máscaras que, como el cinematográfico Lon Chaney, utilizaba para esconderse y poder decir lo que pensaba.