¡Mis queridos palomiteros!

¡Mis queridos palomiteros!

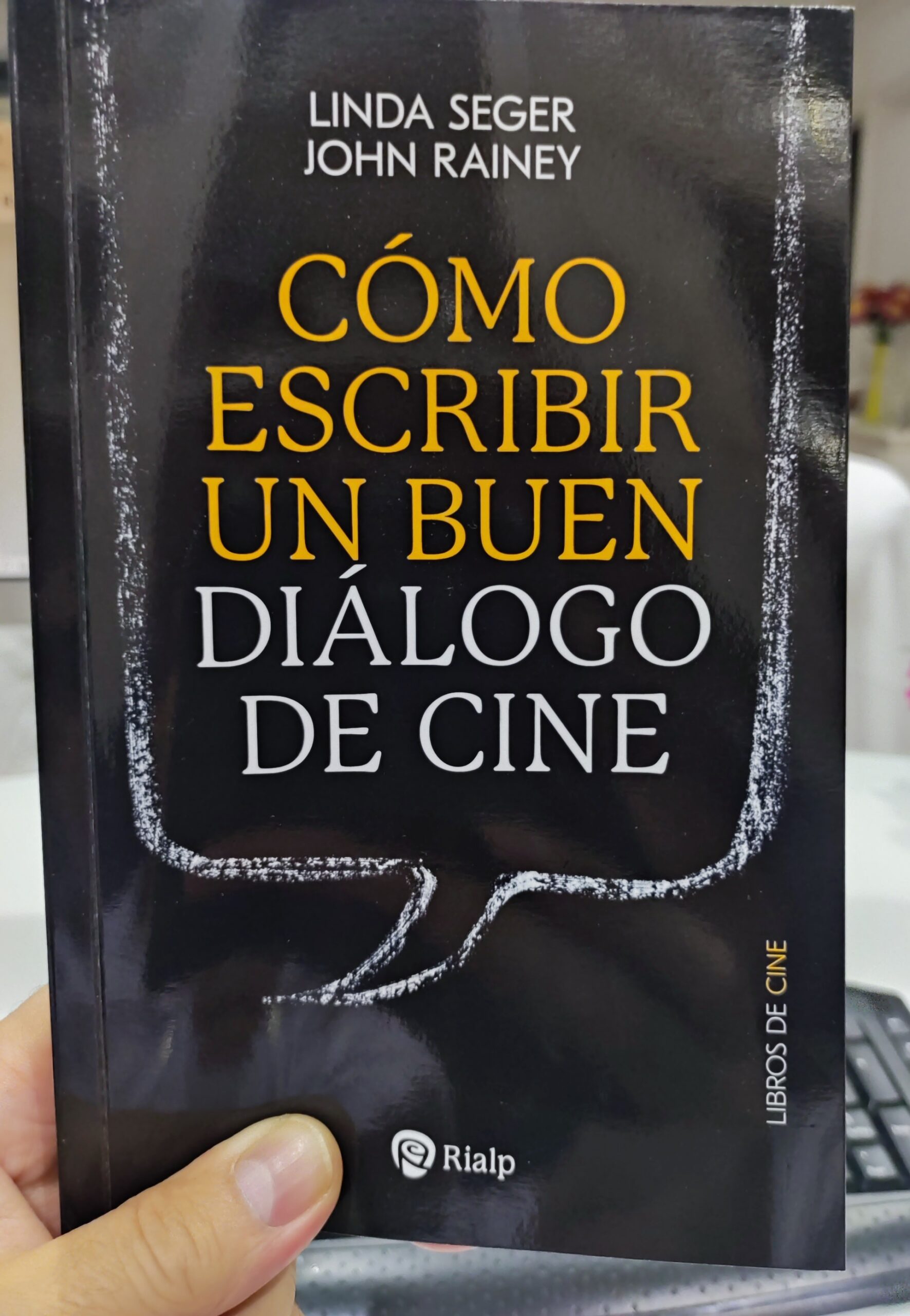

En el universo cinematográfico la imagen dicta las reglas de la historia, el diálogo se alza como el vehículo más íntimo —paradójicamente, más explosivo— y muestra así la vida interior de los personajes. Por ello, nadie mejor que los especialistas en la escritura de guiones, Linda Seger —ya nos hicimos eco de su excelente trabajo en Rialp El arte de la adaptación— y John Rainey, con su atractiva propuesta Cómo escribir un buen diálogo de cine (ed. Rialp), para ofrecer una guía esencial sobre cómo crear líneas que no solo cumplen una función dramática, sino que además dotan de profundidad a cada encuadre.

Por cierto, que el mérito de esta edición no es asunto baladí. La traducción al español del crítico y ensayista José María Aresté —autor también en Rialp de La guerra del streaming: El ascenso de Netflix (2021)— garantiza que los matices técnicos que puedan derivarse del volumen que se analiza lleguen a todos los lectores con la misma claridad y precisión del original. Aresté logra que las sutilezas conceptuales de Seger y Rainey conserven su vigor pedagógico sin perder elegancia, haciendo de este manual una obra accesible, rigurosa y, sobre todo, inspiradora.

Diseccionando la palabra en doce actos

El trabajo se organiza en doce capítulos que funcionan como una exploración quirúrgica de la palabra escrita para la pantalla. La progresión es ejemplar: desde lo fundamental (“Definición del gran diálogo”) hasta lo poético (“Diálogo matizado con recursos poéticos”) y lo técnico (“Evitar las banderas rojas”).

El núcleo del libro se halla en su subtexto, ese magma invisible donde realmente se cuece la tensión dramática. En “Escritura de subtexto entre las líneas”, los autores demuestran que lo no dicho suele ser más potente que cualquier confesión explícita. Del mismo modo, se adentran en la autenticidad de la voz del personaje, analizando cómo los matices lingüísticos —acentos, registros, imágenes sensoriales— deben corresponder al universo de las emociones.

Más en concreto, cada capítulo se sostiene sobre ejemplos extraídos de la historia del cine. Seger y Rainey desmenuzan cada diálogo como si fuera una partitura: ritmo, tensión, respiración. Su tesis es categórica: la naturalidad no se improvisa, se escucha. El escritor debe aprender a oír la vida real, a huir de los diálogos “literarios” que solo existen en la página.

La economía de la palabra

La mayor virtud del libro se aprecia en su equilibrio entre teoría y práctica. No se limita a enumerar consejos: propone un método, una ética del diálogo cinematográfico. Los autores reivindican la economía verbal como principio de estilo, recordando que una frase breve y bien colocada puede tener más impacto que un monólogo que busca explicarlo todo. En ese sentido, Cómo escribir un buen diálogo de cine funciona como un tratado sobre la respiración del texto audiovisual. Un buen diálogo no ilustra una emoción: la provoca. Revela el conflicto, intensifica la tensión y comunica lo esencial sin nombrarlo. Seger y Rainey devuelven al guion su condición de partitura, donde cada pausa, cada interrupción o silencio tiene un valor dramático.

El ejemplar de 272 páginas es denso, sí, pero su claridad expositiva y su voluntad práctica lo convierten en una lectura indispensable. Incluso los guionistas experimentados encontrarán aquí una invitación constante a decir menos, pero para decir mejor.

Más allá de considerar Cómo escribir un buen diálogo de cine un manual técnico, el volumen de Seger y Rainey muestra cómo cada línea debe cumplir tres funciones: revelar la personalidad del personaje, avanzar la trama y generar tensión dramática. Gracias a sus ejemplos y análisis, el lector aprende a escribir diálogos evitando frases superfluas y dotando a cada escena de ritmo y coherencia.

Y si el cine es la tiranía de la imagen, como señalaban los formalistas rusos Víktor Shklovsk, Borís Tomashevski, Yuri Tyniánov, Borís Eichenbaum, Vladímir Propp y Román Jakobson, este libro propone una insurrección silenciosa. Cada palabra bien dicha se rebela, se siente en el aire y hace que la pantalla respire. Cada frase se convierte en un instante que define la escena y cada silencio, un instrumento dramático. La obra no solo se lee; se escucha, se palpa y se recuerda.