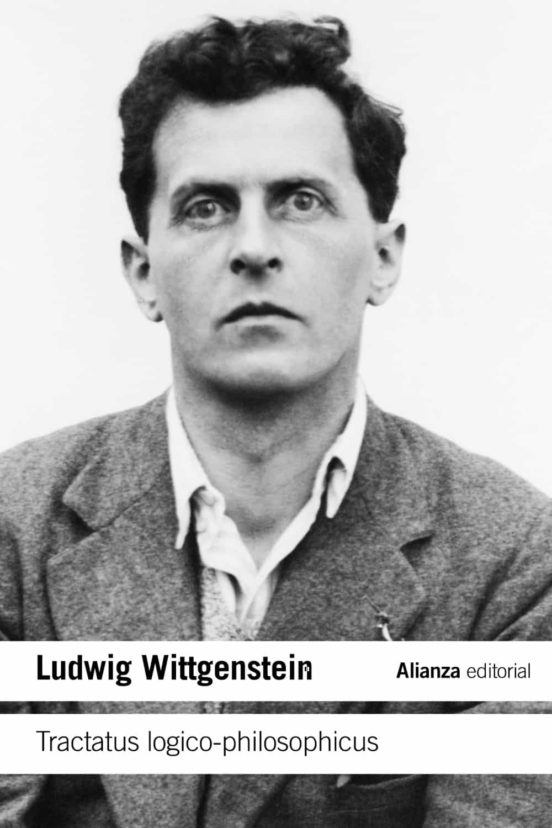

Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo

Wittgenstein. “Tractatus” 5.6.

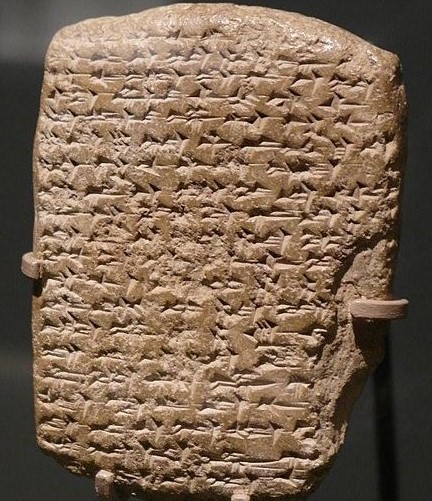

Las palabras ruedan por la historia, y forman textos en lenguaje cuneiforme, jeroglífico o silábico, desde el día en que aquel primate comenzara a hablar. Nadie sabe cómo, hace decir Platón a Sócrates en el “Cratilo”. Lo cierto es que aquí está. El hombre es el animal dotado de palabra, que por ello trae causa de sí. Así lo llama Aristóteles: “zôon lógon èxon”. La palabra levanta el hombre desde su animalidad y le capacita para ser causa y efecto de sí mismo. Cartero del futuro al transmitir la palabra, esa que es también la “fermosa cobertura” del Marqués de Santillana, cuando es arte que abriga al ser humano. Sin embargo, ya Hesiodo, en su “Teogonía”, advierte que Zeus creo maravillas monstruosas como aderezo de Pandora, “semejantes a seres vivos dotados de voz” […] “el bello mal”. Palabra que daña y enmascara y palabra que desvela y positiva, dos caras de una facultad.

Las palabras ruedan por la historia, y forman textos en lenguaje cuneiforme, jeroglífico o silábico, desde el día en que aquel primate comenzara a hablar. Nadie sabe cómo, hace decir Platón a Sócrates en el “Cratilo”. Lo cierto es que aquí está. El hombre es el animal dotado de palabra, que por ello trae causa de sí. Así lo llama Aristóteles: “zôon lógon èxon”. La palabra levanta el hombre desde su animalidad y le capacita para ser causa y efecto de sí mismo. Cartero del futuro al transmitir la palabra, esa que es también la “fermosa cobertura” del Marqués de Santillana, cuando es arte que abriga al ser humano. Sin embargo, ya Hesiodo, en su “Teogonía”, advierte que Zeus creo maravillas monstruosas como aderezo de Pandora, “semejantes a seres vivos dotados de voz” […] “el bello mal”. Palabra que daña y enmascara y palabra que desvela y positiva, dos caras de una facultad.

Si atendemos al manantío claro y fresco de las palabras, las vemos saltar desde la hondura del alma como peces luz. No en balde fue dicho que el hombre es su estilo. Los griegos la llamaron “lógos”, fuerza “creante” y razón ordenadora del ser y de su mundo, que, para ser positiva, debe estar “bien estibada en las entrañas”, como pedía Empédocles, como un navío que, en su travesía, debe llevar su carga en la bodega.

Esa fuerza “creante” no es sólo provisión a bordo, sino que, al par que habita en la profundidad del ser de donde surge, se hace gaviero en las gavias: otea y anuncia porvenires, despertares en costas no pisadas.

Trabaja en sus talleres interiores como lanceta tejedora de ensueños, pensamientos y decires lúdicos que, en su dialogía, van hallando y conformándose a la razón única que en todo reside, porque “nada existe sin razón”. Es lanzadera del corazón a lo indecible del cosmos y del ser, tejedora que pespunta luces y libertades en sus conversaciones y diálogos; plantío y balbuceo del silencio que nunca calla en la palabra interior, la que busca sitio en lo decible; sustituta de la acción reactiva y del gruñido, parto fónico del ser en el baile de los disfraces. Neruda decía que con ellas hacía su ensalada poemática.

Los judíos la llamaron “dabar”, fuerza interior de trascendencia, hacha presente, que instalada en las entrañas, desde dentro empuja más adentro, más lejos, más arriba, más extensiva. Y el “dabar”, reposado, produce estabilidad, firmeza, seguridad, fortaleza. Encuentra lo vivo del pasado caído en el olvido y diafaniza el presente con fuerzas de fututo. Convocado en tiempos críticos para encontrar significado y sentido a lo que pasa, la palabra se hizo “memra” meditativa, sabiduría, palabra interior.

Los judíos la llamaron “dabar”, fuerza interior de trascendencia, hacha presente, que instalada en las entrañas, desde dentro empuja más adentro, más lejos, más arriba, más extensiva. Y el “dabar”, reposado, produce estabilidad, firmeza, seguridad, fortaleza. Encuentra lo vivo del pasado caído en el olvido y diafaniza el presente con fuerzas de fututo. Convocado en tiempos críticos para encontrar significado y sentido a lo que pasa, la palabra se hizo “memra” meditativa, sabiduría, palabra interior.

He mencionado reiteradamente la interioridad donde reside como en espera la otredad, esa que cualifica al hombre frente a la superficialidad como modo de vida. La palabra es “la mansión del ser, y a su abrigo habita el hombre”, dijo de ella Heidegger; la que hace el hombre como “mono gramático” de Octavio Paz, el mismo que si alzado al hacer de la piedra y del hueso su herramienta y su arma, más alto fue llevado el estar dotado del lenguaje, porque le habilitó para la puesta en común, la comunicación, la transmisión y la escritura.

Con razón decía Wittgenstein en el Tractatus: “Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo” (5.6). El lenguaje da significado al mundo, pero ese mundo es totalidad de lo diverso, el de las cosas que son y el del ser que existe y nombra. Y, ¡ojo con esto!, “mi lenguaje” lleva un posesivo: el hombre puede ser dueño de su palabra para bien o para mal; hacer de ella un escondedero, un disfraz, una etiqueta donde enclavar la realidad diversa y fluyente; un instrumento deformante; una herramienta apropiativa o un arma arrojadiza, y por tanto deformar con ello su capacidad enunciativa, descriptiva, vocativa, proposicional. El hombre y su mundo serán la medida de su lenguaje. “Mundo y vida son una sola cosa. Yo soy mi mundo (el microcosmos)”, dice Wittgenstein (5.621-5.63). ¡Que pequeño puede hacerse el hombre y qué raquítico su mundo, como aquel “naranjo en maceta” que decía Machado!

Considero que en esta época de comunicación global y de las nuevas tecnologías, se está produciendo un empobrecimiento del lenguaje; observen ustedes como le sensación de comunicación inmediata con lo mas alejado, supone también una cómoda instalación en el aislamiento, en la incomunicación selectiva que desvaloriza la soledad creativa, en la fuga distractiva y en la superficialidad consentida y cultivada. ¿Han visto ustedes, como yo, a bebés reclinados en su cochecito, absortos en la pantalla de un móvil que les ha sido facilitado para que se distraigan, mientras la madre y el padre están respectivamente ocupados en su propio móvil? ¿Han considerado la abundancia en que se cruzan mensajes con emoticones, síntesis abstractas de pensamientos o emociones complejas?

Se nos anuncia y oferta el “metaverso”, un más allá de la realidad existente, artificialmente fabricado, un mundo de no lugares y no cosas donde los seres humanos devienen en actores reales en un mundo de ficción, escaso de versos creados por el poeta del ser. En ese escenario, todo es espectáculo, artificio que acuña dependencias, como una droga productora de sensaciones y emociones que paralizan la capacidad del pensar y decir.

Permítaseme una referencia personal. Hace años que, desde el municipio de Pinto en donde vivíamos, me desplazaba semanalmente al Buen Retiro para escribir poemas. Pues bien, bajo los rigores de agosto de aquel lejano 1993, tomé mi tren con destino a Atocha. Quería cumplir mi cita con el poema en la sugerente soledad de El Buen Retiro. Iba huyendo de una de esas festividades cuando se pretende homenajear a Miriam de Belén con una corrida de toros, cuya relación sigo sin entender. Ya en mi asiento, con las puertas cerradas y sin defensa alguna, me atronó una melopea, un coro torturador de todos los lenguajes entonaba un estribillo repetido: “Chalachep p´al cuerpo…”, entonaba con estridencia el hierofante, director del coro, como en un rap, “¡eiii chulachep!”, respondían al unísono los coribantes como en una antífona, cambiando alternativamente los graves y los agudos, creando una sensación de armonía fónica de lo que nada dice.

Permítaseme una referencia personal. Hace años que, desde el municipio de Pinto en donde vivíamos, me desplazaba semanalmente al Buen Retiro para escribir poemas. Pues bien, bajo los rigores de agosto de aquel lejano 1993, tomé mi tren con destino a Atocha. Quería cumplir mi cita con el poema en la sugerente soledad de El Buen Retiro. Iba huyendo de una de esas festividades cuando se pretende homenajear a Miriam de Belén con una corrida de toros, cuya relación sigo sin entender. Ya en mi asiento, con las puertas cerradas y sin defensa alguna, me atronó una melopea, un coro torturador de todos los lenguajes entonaba un estribillo repetido: “Chalachep p´al cuerpo…”, entonaba con estridencia el hierofante, director del coro, como en un rap, “¡eiii chulachep!”, respondían al unísono los coribantes como en una antífona, cambiando alternativamente los graves y los agudos, creando una sensación de armonía fónica de lo que nada dice.

Estaban como abducidos, poseídos por un estado tóxico; hechizados, dando vueltas y revueltas por el vagón del tren, como si un sacerdote azteca, empuñando un cochillo de obsidiana, hubiera desconectado el cortex y estimulado el sistema límbico, recuperando memorias ancestrales; como si un hechicero estuviera propiciando un trance. La impresión que me producían era la de un ejercicio de armonía empeñada en la destrucción del ser; un auténtico aquelarre que narro en mi primer tomo de “El círculo de los espejos”.

Llegado al Retiro, esperaba bajo la umbría del silencio meditativo, al breve rumor del viento en las hojas, con mi libreta abierta, esa emergencia de luz del alma que empapa el primer verso. No fue posible. Una fila, como una santa compaña de lo muerto, me lo impidió. A la cabeza marchaba un nuevo hierofante. Sobre sus hombros, un voluminoso aparato de radio, con dos altavoces incorporados a todo volumen, acompañando con gestos espasmódicos los ruidos y estridencias, transmitiendo a la fila de los iniciados los dictados del oráculo que llevaba sobre sus hombros. Fracasado el poema, inicié el relato publicado que ahora resumo.

Vuelto a la estación, ya en el tren de mi regreso, RENFE cercanías me obsequió por megafonía con un rap, y yo escuché el golpe serio de la tierra al caer sobre un ataúd.

Pasaron los años, y uno piensa en el Tao, donde el universo se expresa y actúa, y en nuestra sordera para escucharlo en el silencio recogido, que “es a la vez palabra discursiva y presencia elocuente”, que dice Luis Villoro; y pienso en el abismo conceptual y semántico entre especialidades, en la manipulación semiótica y en las “fake news”; en lo lejos que nos queda aquel diálogo que se daba entre la flauta de Pan, donde todo es canto y canta el silencio y el susurro de la Naturaleza, y la lira de Orfeo donde el hombre interpreta y canta por encima de la Naturaleza, inacabable diálogo; y pienso en la novela de Hermann Broch “La muerte de Virgilio” y su palabra interior, la misma que ensayara el Ulises de Joyce, esa que, si calla, sólo el vacío nos habita y sólo la estridencia hace olvidar. Y pienso en la degradación humana, en la “Metamorfosis” de Kafka, y en el hombre de “El innombrable”, “nacido y muerto en jaula” que, metido en su recipiente, orientado hacia una sola dirección, se va disolviendo en palabras ya insignificantes para él y para todos.

Pasaron los años, y uno piensa en el Tao, donde el universo se expresa y actúa, y en nuestra sordera para escucharlo en el silencio recogido, que “es a la vez palabra discursiva y presencia elocuente”, que dice Luis Villoro; y pienso en el abismo conceptual y semántico entre especialidades, en la manipulación semiótica y en las “fake news”; en lo lejos que nos queda aquel diálogo que se daba entre la flauta de Pan, donde todo es canto y canta el silencio y el susurro de la Naturaleza, y la lira de Orfeo donde el hombre interpreta y canta por encima de la Naturaleza, inacabable diálogo; y pienso en la novela de Hermann Broch “La muerte de Virgilio” y su palabra interior, la misma que ensayara el Ulises de Joyce, esa que, si calla, sólo el vacío nos habita y sólo la estridencia hace olvidar. Y pienso en la degradación humana, en la “Metamorfosis” de Kafka, y en el hombre de “El innombrable”, “nacido y muerto en jaula” que, metido en su recipiente, orientado hacia una sola dirección, se va disolviendo en palabras ya insignificantes para él y para todos.

Y, como en aquel Retiro, como debajo del meditativo umbráculo de la higuera aquella de Natanael, paladeo el libro de George Steiner, “Lenguaje y silencio. Ensayos sobre la literatura, el lenguaje y lo inhumano”, y pienso en lo inhumano o posthumano que se nos anuncia y, en un alarde de esperanza, en la cabeza de Orfeo que sigue cantando sobre las aguas de Pan que con él cantan. Y, como quien juega con las ideas y las palabras, Wittgenstein vuelve a llamar a mi puerta: “Mis proposiciones son esclarecedoras de este modo, que quien me comprende acaba por reconocer que carecen de sentido, siempre que el que comprenda haya salido a través de ellas fuera de ellas (debe, pues, por así decirlo, tirar la escalera después de haber subido.

«De lo que no se puede hablar, mejor es callarse” (Tractatus 6.54 – 7).

Entrar en los silogismos, ascender por las proposiciones lógicas hasta llegar a silencio que las medita. Las diferentes funciones del lenguaje, surgido del silencio, suponen elevaciones sobre lo que existe para tomar perspectiva, y, acaso luego, filosóficamente hablando, caer en palabras ceñidas sobre lo que pasa para explicar su significado. Sin embargo, el lenguaje propositivo nace de la contemplación meditativa, de la condensación del silencio que produce la palabra interior que explica, abre los pliegues que encubren aquello que debe ser explicado, formulándolo como proposición.

El silencio, así es matriz de la palabra, donde la palabra se sumerge para ser dicha, bañada en interioridad. El silencio meditativo, arrodillado ante lo que pasa para mejor comprenderlo, es paridor de las formas lingüísticas. Silencio y lógica proposicional mantienen sus cordones umbilicales que el hombre puede romper, y quedar sin lógica, sin palabra que aporte significaciones, enajenado de sí mismo. La escalera propositiva de la lógica, fundamentada en el silencio meditativo de lo que puede ser dicho, concluye en el etéreo silencio. Llegados a esos dos puntos, se puede tirar una escalera que de nuevo tendrá que ser construida. Lo que jamás debe hacer el hombre, es destruirla sin haberla usado. Exiliado de la palabra, quedará en ajeno, distraído, sí, ocupado en realidades ficticias de aluvión, pero lejos de sí mismo.