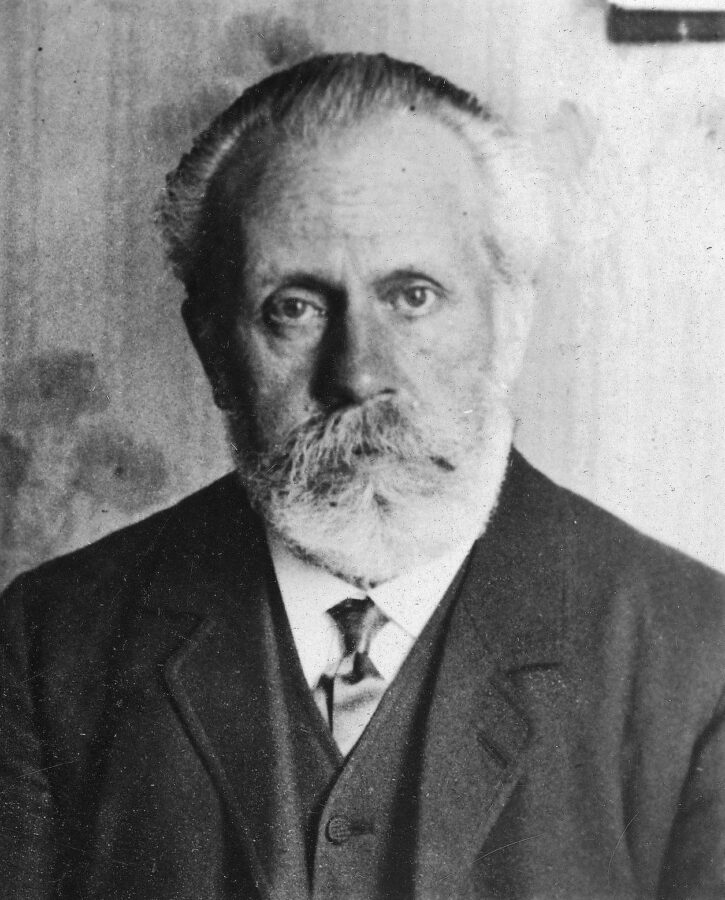

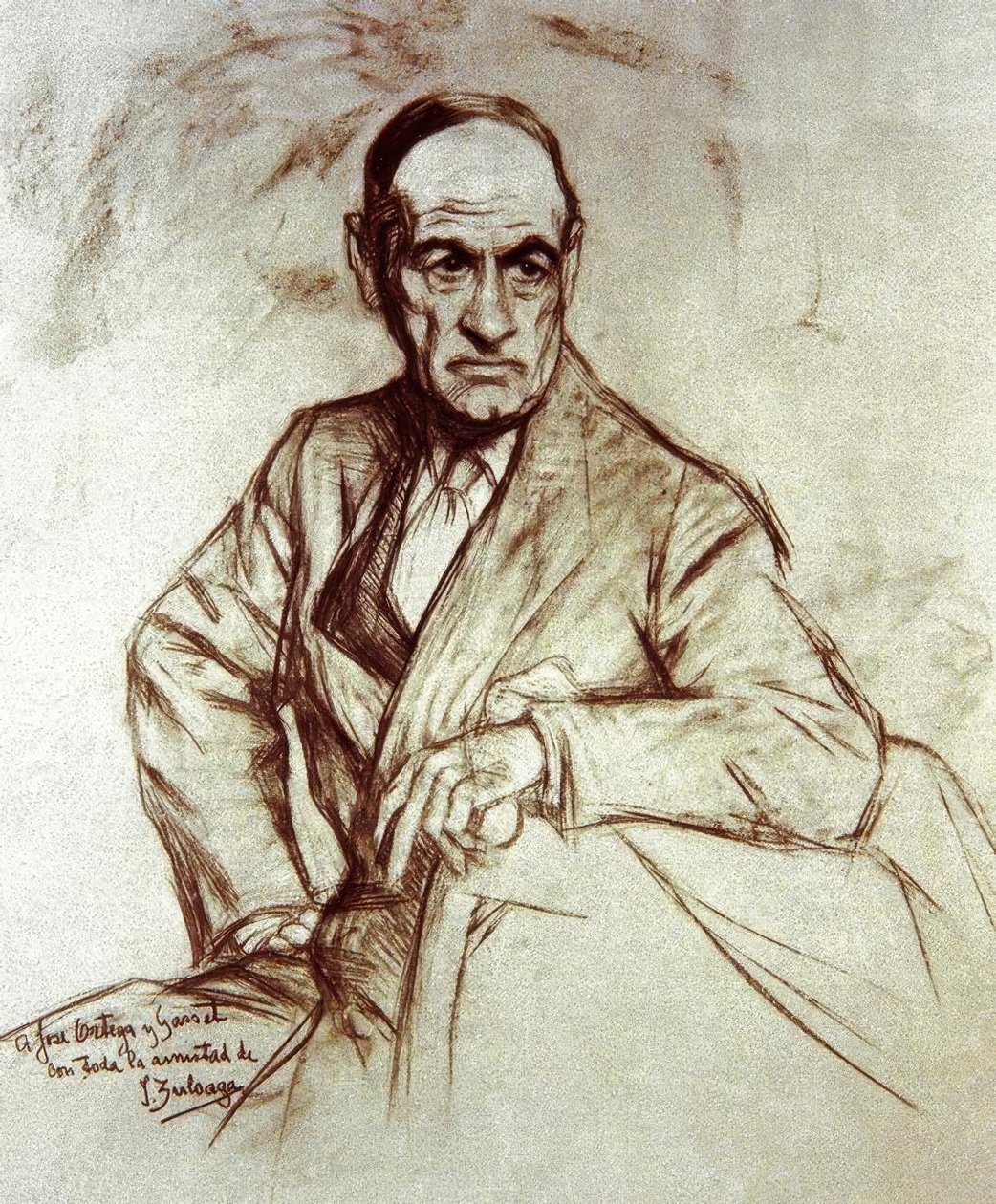

La política fue quizá el gran asunto del que trata el pensamiento de José Ortega y Gasset (1883-1955). Recuerda el profesor Agapito Maestre en su Ortega, el gran maestro, que la política constituyó una de sus preocupaciones principales, incluso en los momentos en que menos pareció atenderla o se retiró de su ejercicio activo. Dejó incluso acuñado un dicho que muchos habrán oído alguna vez: el que no se ocupa de política es un hombre inmoral, pero el que sólo se ocupa de política y todo lo ve políticamente es un majadero. Aunque en algunos momentos de su vida Ortega dedicó muchos de sus mayores esfuerzos a la acción política, sobre todo en su juventud y, más tarde, entre 1930 y 1931.

Distinguir entre “ocuparse de la política” y “politizarse” es necesario para no confundir un sistema democrático con un régimen de politicismo integral, puerta de acceso a los regímenes totalitarios. Para Ortega no todo es político, aunque todo pueda politizarse: toda vida humana pudiera ser susceptible de ser politizada, pero no todos los ámbitos de la vida son políticos. Entre lo “politizable” y lo “político” ha de haber una distancia, una separación, un espacio espiritual inviolable que pertenece al individuo. Si el Estado se apropiase de él, se apropiaría de esa esfera única y exclusiva de las personas, dañando su intimidad y fracturando la política. Su pervivencia es vital para que el individuo y la política puedan existir. En los regímenes totalitarios desaparecen el uno y la otra.

Comienzo rebelde

Ortega, lector juvenil de Nietzsche (que le inspiró su concepto de “razón vital”), padeció la tremenda decepción del “Desastre de 1898”, del que culparía a la Restauración, como una gran mayoría de los españoles. Y, como casi todos, se sintió atraído por los proyectos del Regeneracionismo, del que la obra de Joaquín Costa (1646-1911) Oligarquía y Caciquismo (1901) fue para las Generaciones del 1898 y de 1914 como una Biblia. En lo político, Costa y el propio Ortega procedían del mundo del liberalismo de la Restauración, aunque su encono contra ella tras el desastre del 98 les orientó, como a tantos otros, a posiciones contrarias, cuando no dudosamente separadas del liberalismo (como con la idea del Cirujano de Hierro).

Tras concluir sus estudios de filosofía (doctor en 1904), realizó un primer viaje (1905-1907) a Alemania, donde contactó con el neokantismo de Cohen, en Marburgo, y conoció el socialismo germano, que le impresionó muy favorablemente. Ortega, regresó de Alemania en 1908 con el proyecto de establecer en España “un verdadero partido liberal”, que pudiese realizar el ideal moral que, a su juicio, le faltaba al país. Incluso se acercó al socialismo español. Fue célebre su conferencia en la Casa del Pueblo de Madrid (UGT-PSOE), en 1910, donde planteó su tesis de que “España era el problema y Europa la solución”. Incluso pensó en la posibilidad de un “socialismo liberal”.

Ya en España, fue nombrado profesor numerario de la Escuela Superior de Magisterio de Madrid (1909), y en octubre de 1910 ganó por oposición la cátedra de metafísica de la Universidad Central (sucedió a Salmerón). Ortega obtuvo un prestigio que se iría acrecentando con el tiempo. En 1912 creó, y fue su primer presidente, la Sección de Filosofía del Ateneo de Madrid y, en 1914 la denominada “Escuela de Madrid”. Su salto a la fama se produjo en 1914, al presentar la Liga para la Educación Política Española y su conferencia Vieja y Nueva Política, un alegato directo contra la Restauración. Fue el primer director del semanario España, en 1915, y colaborador del diario El Sol desde su fundación (1917). Y, en 1914, creo la Escuela de Madrid (nombre propuesto por Julián Marías), creada en torno a Ortega por pensadores como García Morente, Joaquin Xirau, Xavier Zubiri, José Gaos, Luis Recasens Siches, María Zambrano, Laín Entralgo, Paulino Garagorri, y otros, hasta 1936. El término “Escuela de Madrid” apareció en 1958 en el Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora.

Ortega y Gasset en la política

Desde principios del siglo XX había simpatizado y hasta participado a veces en campañas y actos contra la Restauración. Apoyó las campañas de los noventayochistas contra el Premio Nobel de Echegaray, en 1904, o contra Menéndez Pelayo. Pero la presentación púbica de la Liga para la Educación Política, en la que también coincidió con Azaña y Madariaga, le dio fama entre el gran público. Desde ese momento, Ortega participaría muy activamente en la política nacional, algunas veces con más intensidad y otras con menos. En 1920 dejó la dirección del Semanario España, siendo sustituido por Manuel Azaña, con el que mantuvo una estrecha relación hasta finales de 1931. No hay constancia de que tuviese una actividad política directa en esos años.

Al mismo tiempo, inició la publicación de sus obras más destacadas, como Meditaciones del Quijote (1914), la España invertebrada (1923) o La Rebelión de las Masas (1930), que le dieron fama y prestigio en España y en todo el mundo. Sus intervenciones en medios, prensa y revistas, fueron también muy importantes. En esos años, y alejándose del neokantismo, fue creando el corpus de su filosofía, como acredita la publicación de las obras citadas, así como de numerosos artículos en los medios que dirigía o en los que participaba, a los que agregó la Revista de Occidente (1923), que dirigiría hasta 1936.

Como otros muchos, recibió al principio con esperanza la Dictadura de Primo de Rivera, en septiembre de 1923. Pero, con la caída del dictador, en enero de 1930, empezó a tomar activamente parte, de nuevo, en la política. Un momento en el que Ortega creyó que los proyectos concebidos en su juventud de reformar España, podrían realizarse con una nueva república, ante el evidente desplome de la monarquía entre 1930 y 1931. Una ocasión que pronto, en diciembre de 1931, vio esfumarse, ante el, a su juicio, equivocado rumbo que adoptaba la IIª República.

Ortega y el racionalismo idealista alemán

En su primera estancia en Alemania (1905-1907) Ortega quedó hondamente impresionado por la cultura, la ciencia y la filosofía alemana (el neokantismo de Cohen), hasta el punto de que estuvo toda su vida admirado por la grandeza de la cultura, la ciencia y la técnica alemanas. Pero ese enjuiciamiento cambiaría mucho. Cuando publicó, en 1930, La rebelión de las masas, al abordar la crisis de los estados liberales y las amenazas que les acechaban, encontró que algunas “creencias ideológicas” vinculadas a la filosofía nacida del racionalismo idealista alemán eran el fundamento teórico de las tendencias autoritarias del totalitarismo moderno. Un problema que afectaba al hegelianismo, y también al kantismo y a los desarrollos posteriores de ambos.

Ortega concluyó que la confusión “público/privado” en la política procede de la filosofía idealista europea. Las inconsistencias subjetivistas que lastran el racionalismo idealista crearon una “razón revolucionaria”, razón total, que niega al individuo al que debería servir. Su estudio de la génesis y su comprensión —nunca justificación— de la razón revolucionaria es la principal aportación de Ortega a la filosofía política. Uno de sus frutos fue la crítica al politicismo integral, a la “democracia morbosa” y a la “rebelión de las masas”. En fin, al totalitarismo envuelto en la identificación perversa de lo privado y lo público, por un lado, y a la confusión permanente del ámbito del poder público con las esferas del derecho y el saber por otro. Esas aportaciones de Ortega no se dieron en cualquier otra filosofía de su tiempo o del nuestro.

Si no se comprende la crítica de Ortega a la razón idealista-revolucionaria, tampoco se comprenderá la grandeza de Ortega en la filosofía contemporánea. La crítica de Ortega a la vinculación del racionalismo idealista con el totalitarismo revolucionario ofrece, como vía para eludir y escapar a la circunstancia totalitaria creada por el hombre-masa, la defensa de las democracias liberales. Ortega se opuso a los totalitarismos (comunista y fascista). Un rechazo basado en el diagnóstico que realizó en su obra más célebre, La rebelión de las masas, en la que analizó la emergencia del hombre-masa y su amenaza contra la civilización.

Hombre-masa y totalitarismo

Ortega considera que el hombre-masa es un individuo que, sintiéndose vulgar y sin proyecto de vida, proclama el derecho a la vulgaridad y rechaza cualquier instancia superior a él. Este hombre no busca tener la razón, sino imponerse por la acción directa, incluso violenta. La Rebelión de las masas no es una revuelta violenta, en principio, sino el ascenso de esta mentalidad que amenaza con destruir las bases de la sociedad: el respeto a las minorías, la deliberación y la convivencia. Ortega vio en el comunismo y el fascismo la manifestación extrema de esta mentalidad. No buscaban establecer un nuevo orden legal, sino que usaban la violencia como sustitutivo de la legitimidad. Para él, la acción directa, la imposición y la ausencia de respeto por las normas de convivencia eran características del hombre-masa y del totalitarismo.

Ortega advirtió sobre el peligro de un Estado que se expande sin límites, absorbiendo toda la vida social. Al proclamar que «Todo por el Estado; nada fuera del Estado; nada contra el Estado«, comunismo y fascismo eran típicos movimientos de “hombre-masa”, en los que la maquinaria estatal opera de forma anónima, diluyendo la responsabilidad y la individualidad. La obra de Ortega es una enérgica defensa de la democracia liberal, pues consideraba a esta forma de gobierno, basada en el diálogo, la protección de las minorías y la limitación del poder, el antídoto contra el totalitarismo. En su pensamiento, el liberalismo y la democracia son dos pilares esenciales a preservar ante el primitivismo político del hombre-masa.

En sus inicios juveniles, Ortega se planteó el problema de las “insuficiencias” o “deficiencias” del liberalismo hispano que conoció, del que fue un crítico muy severo. Un liberalismo materializado en el régimen de la Restauración que él combatió hasta el derrocamiento de la monarquía, en 1931. Pero su pensamiento, al irse conformando su propia y original filosofía, le llevó a convertirse en el más fino analista del entonces emergente totalitarismo en su obra La Rebelión de las Masas. Al mismo tiempo que realizaba la más firme defensa de las democracias liberales.

Su decepción con la IIª República, expresada contundentemente en su discurso de 8 de diciembre de 1931, Rectificación de la República, y en su posterior artículo No es eso, no es eso, tenía una buena base teórica. Porque, más allá de los hechos concretos derivados de la peligrosa trayectoria republicana iniciada en 1931, su decepción encajaba perfectamente en la visión de la crisis de las democracias liberales que había estudiado en La Rebelión de las Masas.