Tiene la poesía su martirologio, su archivo de vidas dañadas, su colección de leyendas trágicas. Historias, muy diversas entre sí, de albatros que, como en el poema de Baudelaire, fueron incapaces de levantar el vuelo, cuyas vidas fueron sofocadas por instancias externas o por su propio, irresistible, impulso de autodestrucción. Hay quienes dicen que la forma en que un creador gestionó su vida es irrelevante, que lo que queda, por lo que hay que juzgarlo, es por su obra, limpia de adherencias biográficas. Acaso sea así ―yo no lo creo, o no del todo―, pero no puede negarse que existen poetas ―pensemos en Rimbaud, en Hölderlin― cuyas vidas han sido leídas, e imitadas, con más pasión y más intensidad que sus obras.

Poetas hay ―es el caso de Lorca― que son derribados, parafraseando a Miguel Hernández, por el empujón brutal de la Historia, por el hachazo invisible de la barbarie. Sus trágicas muertes devienen en cifras tanto de la extrema fragilidad de la belleza como de su insólita capacidad de resistencia. Se lee la obra de estos poetas (la de Lorca, por ejemplo) a la luz ―oscurísima― de su muerte: casi en cada verso de Romancero gitano o de Poeta en Nueva York encontramos un angustioso regusto de muerte anticipada.

En otros casos ―en los de quienes, siguiendo a Paul Verlaine, quien acuñó el término, son conocidos como «poetas malditos»―, la destrucción no viene de fuera, sino de ellos mismos. Los malditos son aquellos que escogen ―o no, es a veces la vida la que escoge por ellos― vivir en el exceso, en los márgenes: caminar por el lado salvaje de la vida, como en la canción de Lou Reed. Los insumisos, los que determinan no convertirse en engranajes de una sociedad que, a cambio de la promesa de la prosperidad, los ata a unos horarios y a unas convenciones y les arranca las alas. Los que prefieren, como escribió Cernuda, «un miraje cruel a certeza burguesa». Los abocados a la locura y la muerte por su propia voluntad o, por mejor decir, por su propio y cruel instinto de autodestrucción.

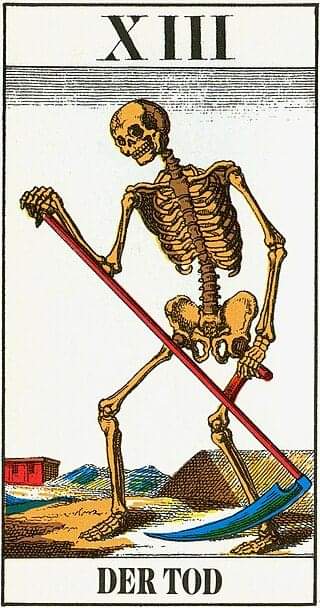

La intuición de que la vida está en otra parte, de que la verdadera vida está ausente, conduce en última instancia a hacer literatura con la propia vida. A no conformarse con escribir poesía: vivir en, por y para ella, aunque para lograrlo haya que pagar el precio más terrible. Eso está ya en Rimbaud y está, por supuesto, en los surrealistas. Se podría discutir cuánto hay de pose deliberada en esta metamorfosis del cuerpo físico del autor en personaje literario. El malditismo en poesía puede haber funcionado en ocasiones como estrategia comercial. Tal vez algunos hayan sabido nadar y guardar la ropa; diríamos que son los menos: la mayoría terminaron ahogándose, encontrando una muerte muy real y muy física ―suicidio, sobredosis, sida― para los poemas que fueron ―que ellos quisieron que fueran― sus vidas.

Hay la tentación de una exaltación estetizante de la muerte prematura que, por otra parte, tiene honda raigambre en la tradición: por mucho que San Pablo hable de la resurrección como eje de la fe, en la iconografía cristiana predomina de forma apabullante la fascinación por la muerte. El cuerpo, muerto o agonizante, de Cristo, apela emocionalmente con mayor apremio que ninguna imagen que nos lo muestre majestuoso o triunfante: «Tú me mueves, Señor, muéveme el verte / clavado en una cruz y escarnecido, / muéveme ver tu cuerpo tan herido, / muévenme tus afrentas y tu muerte», reza el conocido y anónimo soneto barroco. También el rock, ya lo sabemos, ha participado y participa de esta atracción entre morbosa, mística y necrófila por los cadáveres jóvenes, no siempre, a pesar de la repetidísima frase, bien parecidos…

En España, durante la transición a la democracia floreció una contracultura que alcanzó a todos los ámbitos de la creación; entre ellos, por supuesto, la poesía. Fueron años conflictivos, entre el impulso utópico de cambio y la represión postfranquista intentando por todos los medios acallar y someter a los rebeldes. Años en que el consumo de heroína se extendió como un cáncer y se cobró numerosas vidas. Y luego, macabro colofón, el sida.

Los años 70 y 80 ofrecen una extensa nómina de poetas malditos. Casi siempre, además, doblemente malditos, pues a su sino trágico se añade el olvido en que quedaron tras sus muertes. Quedaron arrumbados, no solo porque resultan incómodos, sino porque sus obras excéntricas, únicas, radicales, extrañas, de múltiples aristas, no son fáciles de encajar en la imagen que tenemos de la poesía española del siglo XX. Una excepción es el maldito por excelencia, Leopoldo María Panero, cuya obra sí ha gozado, y goza, del merecido reconocimiento. Panero, por otro lado, a pesar de sí mismo, tuvo una vida desusadamente larga: (se) sobrevivió hasta los sesenta y cinco años.

No son tan longevos, ni por asomo, muchos de los malditos que aparecen en las páginas de un libro que me parece fundamental, Culpables por la literatura. Imaginación política y contracultura en la transición española, de Germán Labrador Méndez, publicado en 2014. Siendo muchos los méritos de este ensayo, no me parece el menor el esfuerzo por rescatar del olvido, no solo la obra, sino también la historia personal de estos autores, su apuesta, perdida de antemano, por hacer de su vida una obra de arte. En el documental El desencanto (Jaime Chávarri, 1976), afirma Leopoldo María Panero que «el fracaso es la más resplandeciente de las victorias». No sé yo. Queda, eso sí, la tragedia, la desolación, la belleza de la ruina. Queda, siempre que alguien se moleste en desamordazarla y regresarla, como ha hecho, entre otros, Germán Labrador.

Gracias a él, y a Fernando Rodríguez de la Flor, quien dedicó un ensayo biográfico a otro de estos «culpables por la literatura», el gran Aníbal Núñez (‘La vida dañada de Aníbal Núñez’, 2012), he llegado a conocer al poeta Fernando Merlo. Confieso que no había oído nunca hablar de él. Malagueño, heroinómano, francotirador del ‘underground’, en 1973 se autopublicó un libro ―hoy, por supuesto, inencontrable― titulado Trepanación: un centenar, más o menos, de ejemplares fotocopiados y cosidos a mano. No volvió a publicar nada en vida. De hecho, abandonó la escritura, aunque se dedicó a recopilar y ordenar sus poemas anteriores en un proyecto al que bautizó como Escatófago (una forma elegante, culterana, de decir «comemierda»).

Escatófago solo se publicó tras la muerte de Merlo (se han hecho hasta ahora tres ediciones del libro: en 1983, en 1992 y 2004). La ilustración de cubierta de la primera edición muestra al poeta esnifando cocaína, pero tan provocativa imagen se soslayó en las siguientes. La escritura de Merlo es tan radical que se vuelve ininteligible: como escribe Germán Labrador, da la impresión de que «toda vez que Merlo asume que su escritura no va a tener reconocimiento, se radicaliza aún más para que no lo pueda tener».

Escatófago solo se publicó tras la muerte de Merlo (se han hecho hasta ahora tres ediciones del libro: en 1983, en 1992 y 2004). La ilustración de cubierta de la primera edición muestra al poeta esnifando cocaína, pero tan provocativa imagen se soslayó en las siguientes. La escritura de Merlo es tan radical que se vuelve ininteligible: como escribe Germán Labrador, da la impresión de que «toda vez que Merlo asume que su escritura no va a tener reconocimiento, se radicaliza aún más para que no lo pueda tener».

En sus últimos años, Merlo se dedicó a la vida nocturna y canalla en su propio local, El Túnel. «Su poesía era él mismo», dicen sus amigos de entonces. En 1979 es llamado al servicio militar y aprovecha para intentar desintoxicarse de la heroína. A su vuelta se casa. Y empieza, de nuevo, a escribir. Su amigo y socio Francisco Cumpián lo visita por entonces, uno o dos días antes de su muerte, y se lleva la sorpresa de que los últimos poemas de Merlo son dos sonetos de una impresionante perfección formal.

El 16 de octubre de 1981, la hermana del poeta va a buscarlo a El Túnel. Escribe Francisco Cumpián: «Aquella tarde, 16 de octubre de 1981, su hermana Gloria llama a la puerta y nadie responde, da la vuelta y entra por atrás. Se encuentra a Fernando sentado tras la barra (ahora mostrador), la cabeza sobre el pecho, la jeringuilla colgando del brazo. Intentan recuperarlo, pero es inútil».

«Cada yonqui es como un sol que se pone», canta Neil Young en su canción/elegía por sus amigos muertos a causa de la heroína, The Needle and the Damage Done.

De sus dos sonetos últimos, uno, sobre todo, no puede leerse sin sentir un escalofrío. El tema, como la hechura, es de estirpe barroca: la contemplación de la ruina. Solo que en este caso la ruina en cuestión, el «despedazado anfiteatro» es el propio cuerpo del poeta. No hay autocompasión en este retrato; tampoco arrepentimiento. Solo constatación de cómo la vida se ha trocado inevitablemente en muerte. Probablemente uno de los mejores sonetos en lengua castellana del siglo XX.

Se titula «A mis venas»

Estos cauces que ves amoratados

y de amarillo cieno consumidos,

eran la flor azul de los sentidos,

que hoy descubre sus pétalos ajados.

Besos verdes de aguja en todos lados

hieren la trabazón de los tejidos

y denuncian los brazos resentidos,

la enigmática piel de los drogados.

Las que llevaban vida y alimento

son tibias cobras de veneno suave,

blanco caballo con la sien de nieve.

Trotando corazón y pensamiento,

que por las aguas de la sangre vierte

con rápido caudal, la lenta muerte.