Es una de las distinciones que le corresponde al amor: el ser dubitativo y confuso y llevar (¡por tantas circunstancias!) a quien cree poseerlo, a la tribulación.

Es cierto, no obstante, por lo demás, que, o todos hemos tratado un día de comer del fruto de ese árbol (tal vez por razón de un instinto que va más allá, mucho más allá, de nosotros) o bien que hayamos sido visitados y poseídos por alguien que, habiendo probado el fruto, haya sufrido encantamiento y quiera entonces transmitírnoslo utilizando las más variadas artes.

Resulta curioso, sin embargo, que, a pesar del embrujo que ejerce en la boca que lo prueba, siempre se acepten los dones del amor con un inevitable sentimiento de recelo, de prevención, de timidez para ofrecer la entrega de los sentidos que le están siendo requeridos. Ahora bien, ¡quién sabe, tal vez ahí resida el secreto, en esa unión de rasgos religiosos que es acercar un fruto material que nos reclama y un sentimiento (algo propio e intimo) que, una vez libre por nuestra voluntad, no sabemos cuándo volverá; siquiera si volverá!

Por eso nos confunde y azora el sentir hacia un bien, y más aún hacia ese bien que, a buen seguro, por su poder de encantamiento y el gozo que promete, nos roba la voluntad. ¿Y cómo recuperar después la voluntad y lo que ella conlleva de asentamiento en el criterio propio, en el sentimiento propio?

Por eso nos confunde y azora el sentir hacia un bien, y más aún hacia ese bien que, a buen seguro, por su poder de encantamiento y el gozo que promete, nos roba la voluntad. ¿Y cómo recuperar después la voluntad y lo que ella conlleva de asentamiento en el criterio propio, en el sentimiento propio?

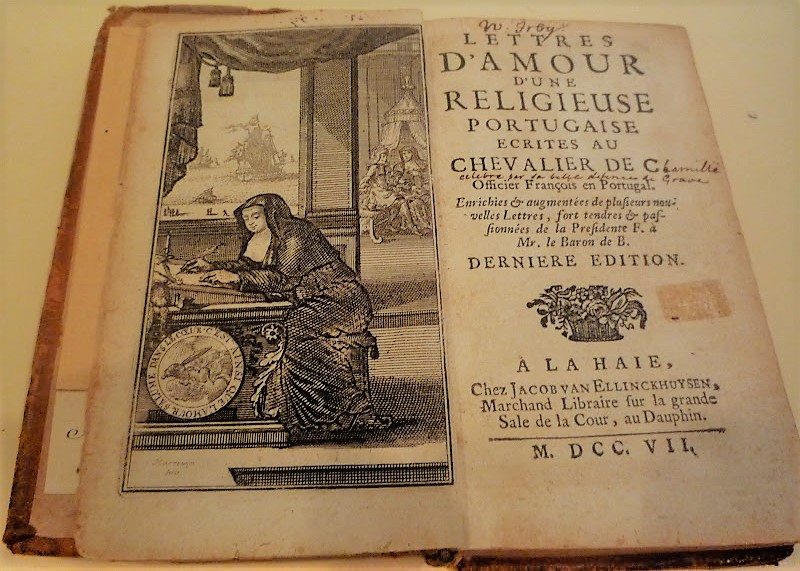

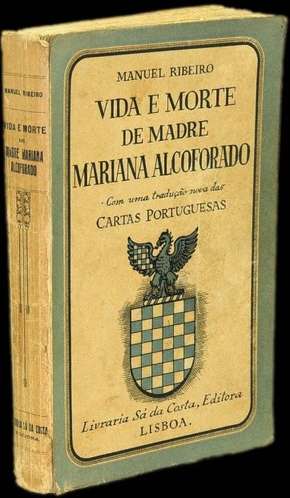

He vuelto a releer de nuevo, seducido una vez más por unos bienes imprecisos pero hermosos a los que siempre me transporta, las cartas de sor Mariana Alcoforado, esa monja portuguesa que profesó, allá por el siglo XVII, en el convento de la Encarnación franciscana de Beja -tierra y paisaje extensos, limpios, sobrios para quien mira, apegados a un ser del sur, apasionado y antiguo- y cuyas palabras aún hoy (creo que podría decir cada palabra) son capaces de transportarme no solo a lo que ha sido una pasión que fue ajena a mí, sino una pasión también alerta y viva, todavía hoy, que me implica en los rasgos del amor sentido y tienen el calor suficiente como para rendir el ánimo del lector y proponerle así una nueva forma de ver, un nuevo intento de conciliar el corazón y el gusto hasta casi morir, cual fue su causa.

Bien es cierto que Mariana, de la influyente y poderosa familia de los Alcoforado, no profesó como monja desde un principio. Entiéndase, antes bien, que, por razón de su linaje y a fin de alimentar su educación y su pudor y, acaso, su buen futuro, la joven -como era propio de la época entre las nobles familias- ingresó para residir en el convento como un modo de preservar su pureza. Y si es cierto que no hay explícitos documentos que nos hablen de los presumibles rasgos hermosos que adornaban su figura, hemos de suponer que sí, que su rostro era agraciado y ella de elegante talle y esmerado su comportamiento y elevado su sentido del decoro, y dulce su voz y virgen su corazón, lleno de energía, presto para acudir al lugar a donde fuere llamado.

El caso es que, superados que había en poco los veinte años Mariana, pasó una mañana bajo las gradas del convento un destacamento de soldados franceses que iba a las órdenes de un apuesto capitán quien, ya fuese por esa intrusa osadía y autosatisfacción que propicia el llevar uniforme, ya fuera porque, por mera autocomplacencia (habiendo advertido antes que unas jóvenes desde el convento les miraban), él estiró el cuerpo, puso recio el porte tanto suyo como el del animal, hizo gesto expreso de su mando con algún requiebro vistoso del caballo y, dejando traslucir de su semblante un ademán altivo y de conquista, continuó su camino dejando, no en vano, en el aire y en el corazón de aquellas jóvenes, un reclamo de amor.

¿Y a dónde fue a caer?: ay!, al corazón de Mariana, quien, robada su voluntad por ello, quiso ver en todo lo actuado un reclamo de sí, quedando en adelante sin sosiego: ‘te consagré la vida desde que en ti se posaron mis ojos, y siento en sacrificártela un místico placer’

Casi hace daño tanta exhibición de hondura. Solo un corazón puro en un cuerpo virginal pudiera expresarse así. Pero reparemos también en el hermoso y fundado encanto de las palabras bien elegidas y bien hiladas y sentidas. He ahí, acaso, el secreto de la pervivencia de esas cartas; de esa literatura primero amorosa y luego, íntimamente, mística que encierran. ¿Cuándo o quién podría leer un día un texto así con indiferencia o frialdad? Y, si así llegara a ser, mal día será, no solo para la literatura, sino también para el lector.

Casi hace daño tanta exhibición de hondura. Solo un corazón puro en un cuerpo virginal pudiera expresarse así. Pero reparemos también en el hermoso y fundado encanto de las palabras bien elegidas y bien hiladas y sentidas. He ahí, acaso, el secreto de la pervivencia de esas cartas; de esa literatura primero amorosa y luego, íntimamente, mística que encierran. ¿Cuándo o quién podría leer un día un texto así con indiferencia o frialdad? Y, si así llegara a ser, mal día será, no solo para la literatura, sino también para el lector.

Pensemos que han transcurrido más de trescientos años desde la redacción de las Cartas de sor Mariana Alcoforado. Pues bien, siendo así, ¿no es un milagro sostenido por la palabra el que todavía éstas guarden, y sepan transmitir, el calor del momento en que, con mano temblorosa, fueron marcadas sobre el recio papel con el extremo de una pluma que, obediente a un corazón apasionado y joven, expresaba en rasgos de tinta el sentimiento de la amada? Cada párrafo, cada frase, tiene algo bello que, a la vez, como un sentir, nos pertenece. Son cartas antiguas y sin embargo vivas. ¿Quién, hoy, siente, tan bellamente expresado, así? Pero sigamos, sigamos.

Sabemos que él, Boutón de Chamilly, que había acudido a Portugal como integrante de un destacamento del ejército francés, era cuatro años mayor que ella. Y, a buen seguro, por edad y por las circunstancias particulares de su vida, más hecho a los goces del amor y a sus cuidados y requiebros que su amada. Quizá por eso escribió ella, todavía próximo el dolor de su separación:

‘¿Por qué me obstino en borrar de la memoria todos los desvelos en probarme tu amor?

¡Ay!, tanto me deleitaban, que fuera bien ingrata si no te amase con los mismos deliquios a que mi pasión se elevaba cuando conseguía los testimonios de la tuya!’

Ella, en efecto, obedeció a las solicitudes de amor. Quizás con la misma nobleza que heredó por nacimiento. Y he aquí que por tan bella causa, por su afligido sentir, hoy leemos y entra en nosotros el rememorar cómo ha podido ser el vivir ese amor, transportándonos a la vez, como lectores, un impulso que, yendo más allá de nosotros, desvela nuestra naturaleza en una impúdica y gozosa desnudez que no rechazamos. Tal vez así sea el amor, como lo es la muerte (que ella por su causa deseaba): una misma entrega.

Porque no tiene tiempo el amor -siendo ésta una de sus vicisitudes y el germen de sus mudanzas- el suyo debió ser tan intenso en su brevedad que acaso por ello hizo expirar desde el corazón de Mariana las palabras más hondas del dolor.

Duró solo unos meses, y los encuentros tuvieron siempre el riesgo propio que conlleva el que un extraño acceda a un convento y a la celda de una joven cuya custodia le había sido encomendada a la superiora del mismo. Sin duda que en el peligro se alimentó la pasión, mas no está ahí la naturaleza de este amor, sino en las raíces que en poco tiempo supo arraigar en Mariana. Raíces que crecieron en el tiempo sucesivo a la separación hasta que, demasiado hondas pero sin alimento, cedieron hasta secarse y morir.

Duró solo unos meses, y los encuentros tuvieron siempre el riesgo propio que conlleva el que un extraño acceda a un convento y a la celda de una joven cuya custodia le había sido encomendada a la superiora del mismo. Sin duda que en el peligro se alimentó la pasión, mas no está ahí la naturaleza de este amor, sino en las raíces que en poco tiempo supo arraigar en Mariana. Raíces que crecieron en el tiempo sucesivo a la separación hasta que, demasiado hondas pero sin alimento, cedieron hasta secarse y morir.

Dicen que por presiones de la influyente familia de Mariana, una vez llegó a sus oídos los amores de la joven, el oficial francés fue trasladado de nuevo a su país. Y no solo nunca regresó -tal como ella, en un primer momento, solicitaba-, a Portugal, sino que aún no supo jamás devolver, aunque fuese solo por escrito, unas palabras de amor que ayudasen a la enamorada a poder dar fe de que la devoradora pasión que la arrebató en su día había sido cierta por correspondida, había tenido fundamento. No. Por contra, él solo contestó de una manera circunstancial, vaga y distante, a los reclamos amorosos de ella, devolviendo formalismo ante la pasión, indiferencia ante el amor. Tal le reprocha ella de su comportamiento:

‘Considera, amor mío, cuan excesivamente descuidado fuiste. ¡Ay, sin ventura de ti! Traicionáronme fementidas esperanzas y con ellas me engañaste’

En efecto, en sus cartas, más que a otra cosa, Mariana parece dirigirse a la traición y a quien, a su sentir, la sustenta. ¡Haciendo para ello, sin embargo, una invocación tan fervorosa al amor! Todo en ella es voluntad de comunión con el amado. Hasta el punto que, al final, ya no exige ni ofrece, solo vive para sentir, para pensar y mimar y aludir a ese amor que, sin ella premeditarlo, fue el horizonte de su vida. Todo gracias a un breve período de tiempo, muy corto en lo que había de ser su larga vida, más suficiente para marcarla definitivamente antes que hubiera de volver su amor hacia otro destino menos ocasional y más alto, cual es el amor hacia Dios.

Su vinculación con el amor llegó a ser tan firme que había, necesariamente, de seguir viviendo, más tan fielmente sentido que, acaso por ello, expresándose en ocasiones con una profundidad que acariciaba la muerte

«Era como si me defendiese de volver a la vida que debo perder por ti, ya que para mí no la puedo conservar. Con harta pesadumbre volví en mí. Era mi dicha sentir que moría de amor, y finalmente me hallaba bien, viendo cómo cesaba de flagelarme el dolor de tu ausencia».

Sábese por las crónicas históricas que Nöel Bouton, señor de Chamilly, hijo del hidalgo de Borgoña Nicolás Boutón, siguió ganando como soldado grados y honores, y en 1677 –diez años después de haber abandonado a Mariana- casó con una rica heredera.

De Mariana de Alcoforado nos cuentan los verídicos relatos que llegó a alcanzar la condición de priora en el convento de la Concepción franciscana de Beja, en cuya condición murió cumplidos los ochenta y tres años de edad. Quiere ello decir que, a sabiendas de la creencia expresada en una frase de su última misiva («Hubiera sido venturosísima amándole toda la vida»), más, advertida de lo que dicen los hermosos versos «la pena de vivir muerto, esa sí que es pena larga», pudo, y supo, prolongar su vida más allá de cincuenta años después de sus graves cuitas de amor. ¿Tal vez por los nobles y altos atributos de su nuevo amado, Cristo, a quien se entregó con acendrado e infinito celo?

¡Y pensar que la razón de su fogosa pasión nació a distancia, solo por querer vivir inusitadamente un gesto que creyó advertir en aquel caballero que, al mando de su escuadrón, pasaba bajo los muros del convento!

«Desde aquel mirador te vi pasar, con aires que me arrebataron, y en él estaba el día en que comencé a sentir los primeros efectos de mi desatinada pasión. Me pareció que deseabas agradarme, aunque no me conocieses. Supuse que reparabas en mí, distinguiéndome entre las demás compañeras. Imaginé que, cuando pasabas, apetecías que te viese y admirase tu destreza y garbo al hacer caracolear el caballo. En fin, me interesaban, en lo más mínimo, todos tus pasos, todas tus acciones. Sentía que ya no me eras indiferente y participaba en cuanto hacías».

«Desde aquel mirador te vi pasar, con aires que me arrebataron, y en él estaba el día en que comencé a sentir los primeros efectos de mi desatinada pasión. Me pareció que deseabas agradarme, aunque no me conocieses. Supuse que reparabas en mí, distinguiéndome entre las demás compañeras. Imaginé que, cuando pasabas, apetecías que te viese y admirase tu destreza y garbo al hacer caracolear el caballo. En fin, me interesaban, en lo más mínimo, todos tus pasos, todas tus acciones. Sentía que ya no me eras indiferente y participaba en cuanto hacías».

Sería fácil deducir que, a tenor del resultado amargo de tal pasión engendrada desde lejos, puede que el amor no sea ciego, pero sí miope al menos. No obstante, secretos han de seguir siendo el corazón y sus dictados para todo aquel que ama.

Es así que, aún a expensas del contenido pueril del argumento, la dulce Mariana, gracias a la fe engendrada en su joven corazón, había de dejar al perenne transcurso de la historia una de las exclamaciones de amor más bellas y soñadas:

«Me acabaste con la porfía de tus galanteos, me embriagaste con tus finezas, me rendiste con tus juramentos, me arrebató mi violenta inclinación, y las derivaciones de principios tan ledos y dichosos no son más que lágrimas, suspiros y una muerte fatal, a la que no puedo poner remedio»

¡Dones de Amor, ay, cuitas de Amor!