Todo se va en querer, en desear y proyectar, en preferir. Todo se implica en el querer permanente y sostenido del conato felicitario; no importa si con resultado propicio o con ilusa sinrazón. La vehemencia y la tenacidad del propósito pretenden que la vida no se convierta en una experiencia fastidiosa y desganada. La cuestión principal, aquello que interesa primordialmente es mantenerse sobre la cuerda floja y aventurada del querer. Se trata de afirmarse en la posibilidad benigna. Y tanto da si el equilibrio es oscilante o aplomado, si se efectúa con actitud mayestática, con catadura ruin o con porte banal, ocupando empleo distinguido o ejerciendo un oficio sin relevancia. Pero expectantes todos e instalados en el espacio virtual y compartido del cosmos felicitario, el amplio y heterogéneo universo en el que se extienden y manifiestan las distintas concepciones, las variadas tendencias y las múltiples formas de comprender, valorar y alentar el credo unánime del querer de la felicidad.

Todo se va en querer, en desear y proyectar, en preferir. Todo se implica en el querer permanente y sostenido del conato felicitario; no importa si con resultado propicio o con ilusa sinrazón. La vehemencia y la tenacidad del propósito pretenden que la vida no se convierta en una experiencia fastidiosa y desganada. La cuestión principal, aquello que interesa primordialmente es mantenerse sobre la cuerda floja y aventurada del querer. Se trata de afirmarse en la posibilidad benigna. Y tanto da si el equilibrio es oscilante o aplomado, si se efectúa con actitud mayestática, con catadura ruin o con porte banal, ocupando empleo distinguido o ejerciendo un oficio sin relevancia. Pero expectantes todos e instalados en el espacio virtual y compartido del cosmos felicitario, el amplio y heterogéneo universo en el que se extienden y manifiestan las distintas concepciones, las variadas tendencias y las múltiples formas de comprender, valorar y alentar el credo unánime del querer de la felicidad.

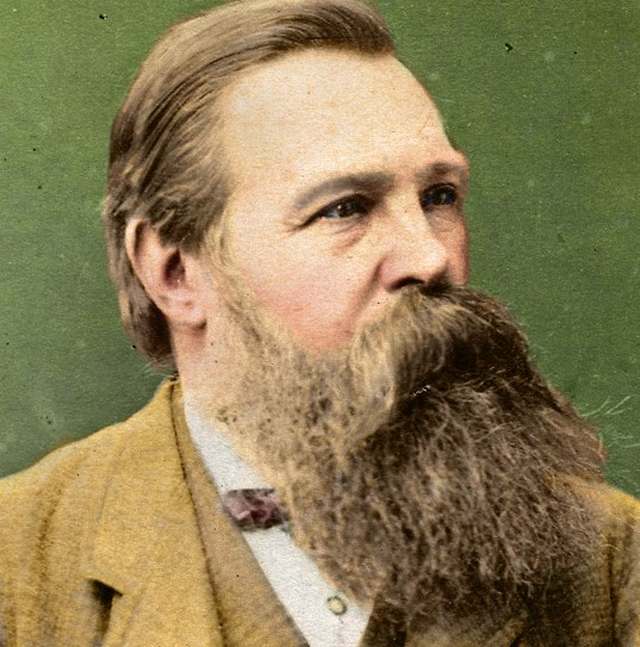

Todo se va en seguir el magnético trazo de los instintos y los afectos. Somos seres sensibles. Nos articulan las propensiones, los sentimientos, las pasiones. Estamos instalados en la disposición de lo congénito, la atmósfera querenciosa del amor a sí mismo, el “pathos» esencial, el núcleo medular que nos potencia, nos estimula y nos fundamenta como seres vivos: formas animadas de vida que buscan preservar su existencia y que pretenden conseguir aquello que consideran el bien propio. Se haga de modo equivocado o acertado, sea un empeño factible o quimérico. Este es el riguroso y controvertido impulso al que el filósofo alemán Ludwig Feuerbach llegó incluso a atribuir valor ontológico cuando afirmaba que “Ser significa amarse a sí mismo”. El querer original que precede a todo querer y que constituye el principio fundante del conato felicitario; una convicción que se halla implícita en Aristóteles, el primer tratadista de la filautía o amor a sí mismo. Tesis que no duda tampoco en refrendar de manera explícita el escasamente sentimental Kant en su Crítica de la razón práctica: “La conciencia que tiene un ser racional del agrado de la vida, que sin interrupción acompaña toda su existencia, es la felicidad y el principio que hace de esta el supremo fundamento de determinación del albedrío es el principio del amor a sí mismo”.

Este reconocimiento del amor a sí mismo como elemento dinamizante y motor de las decisiones, acciones, previsiones, actitudes y empeños de todas aquellas resoluciones que emanan de la voluntad personal, reconocimiento en el que coinciden, con dispares y enfrentados conceptos interpretativos, pensadores tan diversos como Hobbes, Pascal, Butler, Helvecio, Rousseau o Schopenhauer, sitúa el amor a sí mismo como núcleo esencial de nuestra conducta, a modo de tensión motriz y eje axial alrededor del que giran nuestros intereses y propósitos, las necesidades y las apetencias, las inclinaciones, los móviles y las finalidades, todos los afanes y deseos que, cumpliéndose, frustrándose, o como meros espejismos, modulan y disponen el tiempo y el espacio de nuestras vidas. Un principio sustancial y determinante que, por muy aleatorio o ficticio que pueda ser declarado el yo personal, por episódicos y causales que pueden ser considerados los procesos sociales, culturales e históricos, por mucho que la sospecha y el relativismo erosionen y muestren las insuficiencias de la razón, y por más que no quepa invocar una naturaleza humana generalizable e hipostasiada, permite sin embargo afirmar y establecer una circunstancia común e inherente al ser humano, que se muestra como el factor sustantivo y compartido que origina y explica las semejanzas y disparidades de nuestras conductas más allá de las variables psicológicas, los condicionamientos socio-culturales y las eventualidades históricas, aún sin negar ni contradecir la decisiva influencia de los accidentes ambientales y las formalidades educativas.

Y este principio eficiente y crucial que, con éxito y fracaso, promueve nuestras decisiones y orienta nuestros actos, que nos anima como seres volentes y nos especifica y significa como seres humanos, se caracteriza por exhibir una contrapuesta y antagónica condición en la que se involucran y confluyen el mandato natural y la sobredeterminación antropocrática. El amor a sí mismo se produce siguiendo el impulso centrípeto del instinto biológico, la pasión endógena y primitiva del egoísmo, y, por otra parte, expresa la tendencia centrífuga que lleva a vincularse afectivamente con lo externo, haciendo que el amor a sí mismo se resuelva como autoestima, tal como impone su fundamento original, pero sin negarse tampoco a compartir solidariamente la experiencia coral y conjunta de la existencia, implicándose en el quehacer comunitario y asumiendo las dificultades y necesidades de quienes, por el hecho de ser también personas, son considerados semejantes.

Y este principio eficiente y crucial que, con éxito y fracaso, promueve nuestras decisiones y orienta nuestros actos, que nos anima como seres volentes y nos especifica y significa como seres humanos, se caracteriza por exhibir una contrapuesta y antagónica condición en la que se involucran y confluyen el mandato natural y la sobredeterminación antropocrática. El amor a sí mismo se produce siguiendo el impulso centrípeto del instinto biológico, la pasión endógena y primitiva del egoísmo, y, por otra parte, expresa la tendencia centrífuga que lleva a vincularse afectivamente con lo externo, haciendo que el amor a sí mismo se resuelva como autoestima, tal como impone su fundamento original, pero sin negarse tampoco a compartir solidariamente la experiencia coral y conjunta de la existencia, implicándose en el quehacer comunitario y asumiendo las dificultades y necesidades de quienes, por el hecho de ser también personas, son considerados semejantes.

Hermetismo y apertura, instinto, afecto y razón, se conjuntan y se amalgaman en el amor a sí mismo. Y esta aleación mixta, contradictoria, disputada y dudosamente reconciliable, decide y explica las equidistancias y las divergencias, los notables y repetidos contrastes que caracterizan las actitudes y los comportamientos humanos. La turbulenta intensidad del amor a sí mismo fluctúa y se agita en la tensión bivalente del egoísmo y el altruismo; la inevitable contingencia emocional que nos conduce a la vileza y la bondad, la perversidad y la justicia, la ingratitud y la lealtad, llevándonos a todos los extremos y todas las gradaciones de la conducta. Y de esta manera, siendo el amor a sí mismo el atributo más identificativo y definitorio de lo humano, su posesión nos convierte en seres impredecibles y absolutamente heterodoxos, humildes y soberbios, atribulados y optimistas, morales e indecentes, afables y hostiles. La consabida, fortuita y ostensible condición humana.

Partiendo de un principio fundante y constitutivo tan equívoco, inestable y dispar como es el amor a sí mismo, resulta consecuente que el régimen jurisdiccional, la ordenanza general que rige y legisla la formación del cosmos felicitario sea la ley de la diversidad. Diversidad de estímulos, de intensidades y talantes. Diversidad de bienes y de vicisitudes. Una diversidad que constituye la seña más identificativa del espacio eudemonista, aunque lo enmascare a su vez y lo difumine, provocando equívocos, dudas y suspicacias respecto a la veracidad de una realidad que, por su carácter virtual, requiere ser actualizada. Algo que no es seguro que llegue a ocurrir y que constituye un espacio aleatorio, formado por una confusa mezcolanza de propósitos y de fines. Diversidad definida de innumerables maneras, que llena y expande la extensión del cosmos felicitario, puesto que nuestra comprensión de la felicidad viene dada por un querer mediado por las teorías y creencias que cada uno profesa.

De este modo, por ejemplo, el materialismo atomista, que contempla la imprevisible acción donde se citan el azar y la necesidad, y que desconfía de poder prevenir las contingencias del destino, lleva a Demócrito a concebir la felicidad como “buen ánimo”, o sea, la prudente intrepidez que permite mantenerse firme y resuelto por igual ya sea gozando de los halagos de la fortuna o soportando las penalidades del infortunio. Epicuro, más cauto todavía y prevenido, situará el deleite en la tranquilidad de ánimo y la carencia de dolor.

Otros pensadores, como el sensacionista Aristipo, proclamarán que el bien se halla en la materialización del goce hedonista. Sócrates y Platón afirmarán que virtud y “bien supremo” son una misma cosa. Aristóteles no vacila en conceder el cetro felicitario a la actividad absorta del sabio. Y el escéptico Pirrón propone la indiferencia como la máxima expresión de una buena vida.

Los ascetas y los místicos, considerando un estorbo la presencia del mundo material, encontrarán una solución categórica para alcanzar la perfección ideal: procurar el anonadamiento del ser. Aquello que el Maestro Eckhart denominaba el “Ser sin ser» o la “madre Nada» que dirá Jacob Boehme, esa paradójica nada que, sin embargo, es y procura el bien supremo a ascetas y místicos. El puro ser despersonalizado y sin deseo que el Iluminado, el Buda, entiende como Nirvana. Se puede renunciar al mundo, pero no parece que se pueda renunciar al querer de la renuncia.

Los ascetas y los místicos, considerando un estorbo la presencia del mundo material, encontrarán una solución categórica para alcanzar la perfección ideal: procurar el anonadamiento del ser. Aquello que el Maestro Eckhart denominaba el “Ser sin ser» o la “madre Nada» que dirá Jacob Boehme, esa paradójica nada que, sin embargo, es y procura el bien supremo a ascetas y místicos. El puro ser despersonalizado y sin deseo que el Iluminado, el Buda, entiende como Nirvana. Se puede renunciar al mundo, pero no parece que se pueda renunciar al querer de la renuncia.

La última linde del espacio felicitario está compuesta por lo que damos en llamar el ‘mal menor”. La demarcación en la que la desgracia, el dolor, el sufrimiento, la humillación, el hastío o la desesperanza, todavía parecen soportables. Aquí se sitúa la marca limítrofe del mínimo eudemonista. Límite diverso también y decidido por el vigor o la flaqueza de ánimo de cada cual, y donde el querer humano conoce la medida y el talante auténtico de su poder.

Las coordenadas del bien mayor y del mal menor acotan, pues, el ámbito de la adhesión y de la conformidad con la existencia. El espacio virtual del universo felicitario, donde se articula la exigencia que el amor a sí mismo sobrepone al instinto de supervivencia para hacer que la vida parezca digna de ser vivida, representa el máximo y más imprescindible valor existenciario. Un cosmos regido por la ley de la diversidad, pero coincidente en el querer unánime de tener un destino, si no óptimo, comedido al menos y soportable. Negarlo equivaldría a negar o invalidar el amor a sí mismo, el núcleo esencial y expresó de los instintos y de los afectos que nos personalizan y nos constituyen. Anúlese el amor a sí mismo y nos desvaneceremos como seres humanos.