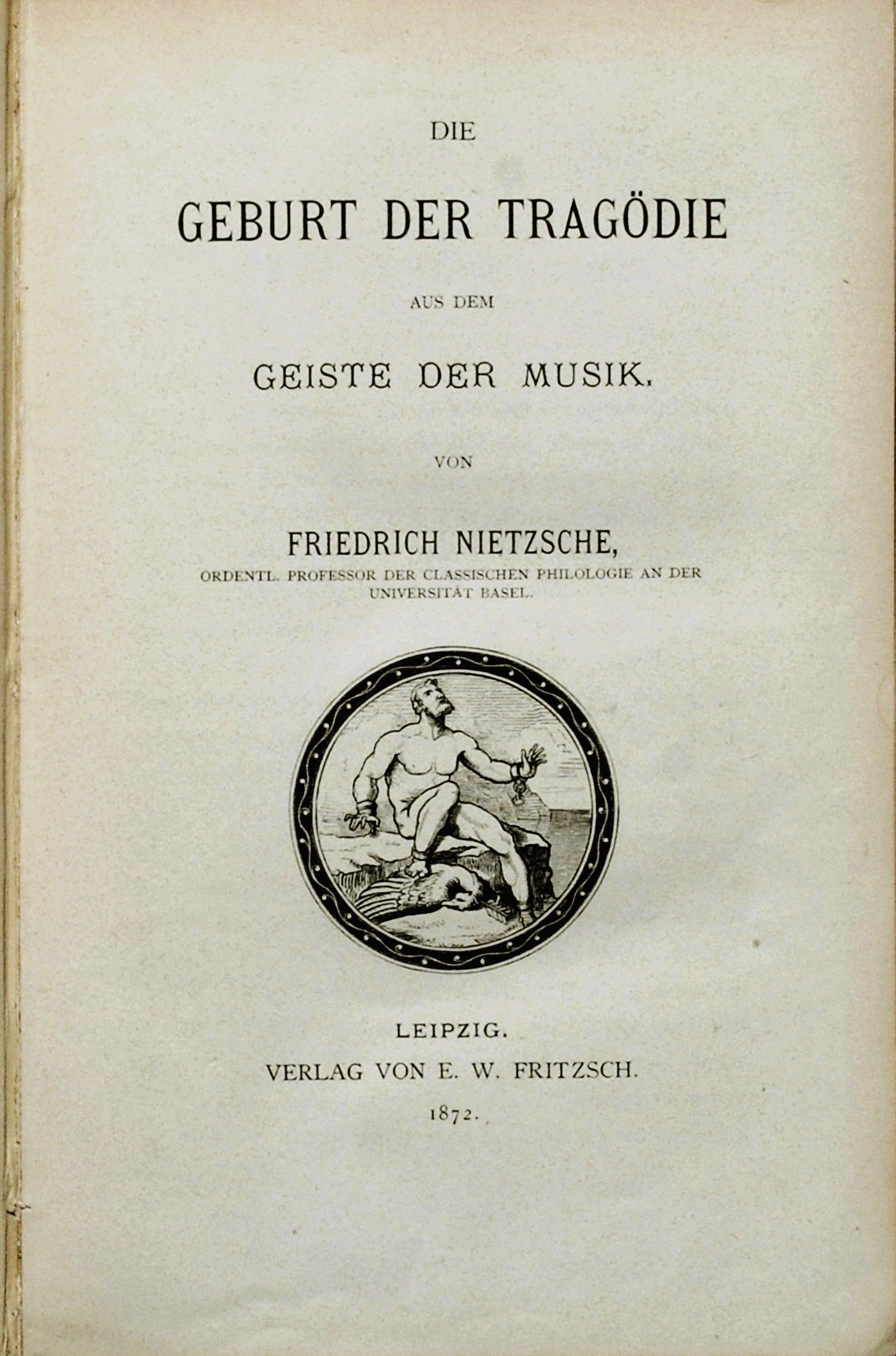

Es el de Nietzsche (1844-1900) un caso atípico en la filosofía alemana de los últimos cuatro siglos. Nietzsche, filólogo, no era profesor de filosofía, ni filósofo de formación. Desde Leibniz (1646-1716), todos los filósofos alemanes fueron profesores de filosofía y filósofos de formación. Con la publicación de El Nacimiento de la Tragedia (1872), Nietzsche, gran escritor, inició una línea de pensamiento que tendría una gran influencia en la filosofía de los siglos XX y XXI. Sirvió de inspiración a Ortega y Gasset, al existencialismo alemán (Heidegger) y francés (Sartre) y, años después, también inspiró las tesis postmodernas.

Es el de Nietzsche (1844-1900) un caso atípico en la filosofía alemana de los últimos cuatro siglos. Nietzsche, filólogo, no era profesor de filosofía, ni filósofo de formación. Desde Leibniz (1646-1716), todos los filósofos alemanes fueron profesores de filosofía y filósofos de formación. Con la publicación de El Nacimiento de la Tragedia (1872), Nietzsche, gran escritor, inició una línea de pensamiento que tendría una gran influencia en la filosofía de los siglos XX y XXI. Sirvió de inspiración a Ortega y Gasset, al existencialismo alemán (Heidegger) y francés (Sartre) y, años después, también inspiró las tesis postmodernas.

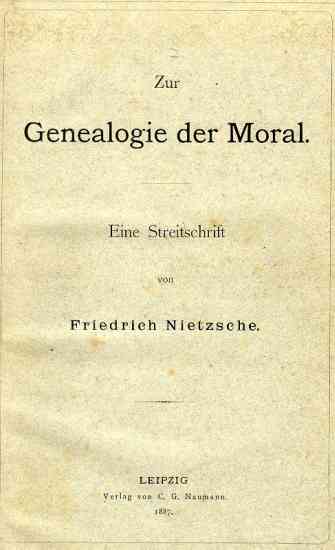

Seguidor de Schopenhauer y lector aventajado de Baltasar Gracián, Nietzsche denunció la trilogía crítica de Kant y a toda la Ilustración y su idea de modernidad, en la que concentró sus objeciones descalificadoras más radicales. También atacó las bases y fundamentos ilustrados y todos sus soportes teóricos, mediante la “genealogía de los conceptos” (como hizo en su Genealogía de la Moral). Y con su equiparación de “saber” y “poder”, resumió lo fundamental de su reprobación del “saber” reivindicado por la Ilustración. La equiparación “saber=poder” se contrapuso al hecho de que, tanto para los ilustrados, como para los idealistas alemanes, el saber era un factor esencial para la emancipación y la transformación política y social, lo que Nietzsche rechazó al concluir que el “saber” es otro mecanismo más del “poder”.

¿Nietzsche contra la modernidad?

Las tesis de la modernidad combatidas por Nietzsche fueron las construidas por el idealismo alemán en la filosofía de la Ilustración, especialmente por Kant, aunque no solo. Nietzsche, en su crítica al idealismo alemán, contrapuso al ideal del sabio ilustrado (sapere aude, atrévete a saber kantiano), el ideal del filósofo trágico, que no busca la verdad, para así romper toda posible relación entre saber, liberación y progreso. Y al idealismo lo deslegitimó en su Genealogía de la Moral, al denunciar que el saber no es sino el interés y la rivalidad de las “voluntades de poder” de quienes se pretenden sabios.

Nietzsche retomó la célebre pregunta de los primeros románticos a inicios del siglo XIX: ¿cómo es que han pasado casi dos mil años, y nadie ha sido capaz de inventar siquiera un nuevo Dios? El mundo actual en que vivimos es heredero del romántico renacer de los mitos, de la propuesta de que la razón debe reemplazare por el ensueño y la voluntad. Una propuesta hecha frente a las revoluciones políticas y sociales, que aspiraban a cambiarlo todo, para dar vida a la nietzscheana “revolución del corazón y del espíritu”, cuyo resultado fue el surgimiento de nuevas y viejas “mitologías”.

La filosofía de Nietzsche se caracteriza por su crítica radical a la moral, a la metafísica y a toda la tradición cultural occidental. En su obra, Nietzsche utilizó varios conceptos principales o clave, como la contraposición entre apolíneo y dionisíaco, en su búsqueda de una revalorización de los sentimientos humanos, y una afirmación de la vida frente a la razón y contra el racionalismo dominante en el pensamiento ilustrado. Pero las ideas nietzscheanas de mayor influjo posterior no son las que habitualmente se han destacado más, quizá por su carácter provocador: como la “muerte de Dios”, el “superhombre” o el “eterno retorno”.

La «muerte de Dios» y la crítica a la moral

La «muerte de Dios» y la crítica a la moral

La parte principal de la argumentación de Nietzsche contra la moral tradicional, de inspiración platónico-cristiana, consiste en definirla y caracterizarla como una moral de «esclavos», nacida del resentimiento de los débiles contra los fuertes. Una moral igualitaria que se basa en la negación de los instintos vitales más elementales, con desprecio hacia el cuerpo, y que ha creado la ilusión de un «más allá», que permite creer que, con ella, se puede huir y escapar de las dificultades cotidianas de la vida terrenal: “opio del pueblo”, una droga que permite escapar al “dolor” de las duras realidades de la vida.

Se matiza esa aversión de Nietzsche al cristianismo limitándola al protestantismo luterano, que él conoció bien. Su padre era pastor luterano, él mismo estudió teología en la Universidad de Bonn (que abandonó por la filología), y los grandes filósofos alemanes de los siglos XVII, XVIII y comienzos del XIX, eran fervientes luteranos. Hegel, en sus Lecciones de Filosofía de la Historia, proclamó que el Renacimiento consistió básicamente en el “renacer” del espíritu cristiano en la Reforma Luterana, además de algo artístico que pasó en Italia. Un renacer del espíritu al que aspiraba Nietzsche, similar al protagonizado por Lutero en el siglo XVI. Los juicios de Nietzsche sobre la religión acreditan su buen conocimiento del luteranismo.

Con su famoso dicho «Dios ha muerto», Nietzsche no se refería solo ni principalmente a la existencia o inexistencia de Dios. Se refería sobre todo a la pérdida de los valores y fundamentos que la cultura occidental había construido con el cristianismo, desde hacía casi 2.000 años. Más que intentar negar a Dios, él se refería a la realidad del pensamiento europeo del siglo XVIII, que prescindió de Dios en las obras y la conciencia de los ilustrados -incluido Kant-, muchos de los cuales fueron ateístas declarados. Para Nietzsche, esa ausencia de Dios en las ciencias y en el pensamiento era la causa del creciente nihilismo europeo, al cundir la sensación de que, sin Dios, la vida carece de todo sentido o propósito.

Otros conceptos nietzscheanos

En su filosofía, Nietzsche cambió su perspectiva inicial, desde una moral puramente reactiva y de negación, a una moral que fuese además afirmativa y creadora, que celebrase la vida y la individualidad. Aunque sus tesis siguieron la línea ya iniciada con El Nacimiento de la Tragedia. En primer lugar, las ideas de apolíneo y dionisíaco, distinguidas y contrapuestas en esa obra. Lo “apolíneo” representa el orden, la armonía, la mesura y la razón (asociado a Apolo, dios de la luz), y lo “dionisíaco” simboliza la pasión, el caos, el desenfreno y los instintos (asociado a Dionisio, dios del vino). Nietzsche pensó que la tragedia griega clásica logró un equilibrio entre ambos, destruido por la filosofía de Sócrates y Platón, que privilegiaron lo apolíneo, llevando a la decadencia del mundo clásico, primero, y de Occidente después.

Muchos piensan que su principal idea es la Voluntad de Poder. No es ésta solo un deseo de dominación o de imponerse, sino un concepto central de su pensamiento, que describe la fuerza vital fundamental que impulsa a todos los seres a crecer, expandirse y superar sus propios límites. Para Nietzsche, la realidad es una dinámica constante de voluntades en conflicto, donde cada ser busca afirmarse y aumentar su poderío. Ocurre igual con su tesis del Superhombre (Übermensch), que es el ideal humano que Nietzsche propone como solución al nihilismo. No es un ser biológicamente superior, sino aquel que, tras la «muerte de Dios», crea e impone sus propios valores, superando la moral de rebaño y afirmando la vida. Es un creador, un individuo que se auto-determina y da sentido al mundo.

Igualmente sucede con su tesis del Eterno Retorno. Un concepto éste que significa una auténtica prueba de fuego para el superhombre, la prueba definitiva. Nietzsche la planteó desde la siguiente pregunta: ¿qué harías si tuvieras que vivir esta misma vida, con todos sus detalles, una y otra vez por toda la eternidad? El superhombre, según Nietzsche, no solo aceptaría esta posibilidad de repetición eterna, sino que la desearía y la buscaría, pues ama tanto la vida, su vida, que desearía afirmaría en su totalidad por siempre, sin querer cambiarla en nada.

La idea nietzscheana de más influencia

La idea nietzscheana de más influencia

La principal tesis que Nietzsche ha dejado a la posteridad no es ninguna de las que se han mencionado. No son el “superhombre” o la “muerte de Dios”. Sus más importantes legados al pensamiento posterior, su tesis más influyente fue la proclamación de que “no existen hechos, sino sólo interpretaciones”. Una tesis basada en la descalificación de los fundamentos de la Ilustración y de toda la tradición filosófica occidental. Uno de ellos era la búsqueda de la verdad, cuestión en la que el alemán rechazaba rotundamente la mera existencia de la verdad. Pero, para poder descalificar esos fundamentos, Nietzsche tuvo que negar el conocimiento y el saber.

De ese modo, para él, el conocimiento de la realidad no existe, ni como conocimiento, ni como de la realidad. El conocimiento se transformó en Nietzsche en una sucesión de interpretaciones, que no precisan corresponder a hechos reales. Así, el modelo de pensador nietzscheano será el del “pensador artista” que, detrás de la máscara, busca otras máscaras, y no el del sabio tradicional, que detrás del velo buscaba la verdad. Y, además, si todo son interpretaciones, lo fundamental ya no es la realidad, sino el intérprete. Nietzsche se situó así, de lleno, en el mismo plano subjetivista del racionalismo idealista, iniciado por Descartes y desarrollado por Kant, pero radicalizándolo hasta sus últimas consecuencias.

Pero, ¿es que Nietzsche es situable en el ámbito idealista de Descartes y Kant? La explicación de ese aparente sinsentido se encuentra en el viraje dado por la filosofía moderna, entre Descartes y Kant, en la denominada Falacia Trascendental. El mundo, para Kant (y Descartes), no es una realidad objetiva exterior al sujeto, sino interpretaciones del espíritu humano para conocer y dominar la realidad que le rodea. Y así, la voluntad de saber es voluntad de poder para Nietzsche. La realidad externa, que para Descartes y Kant era un límite, la fulminó Nietzsche al negar cualquier posible realidad objetiva externa: todo son interpretaciones expresivas de la voluntad de poder de los “intérpretes”, no existe ninguna “realidad” externa al sujeto.

Ciento veinticinco años después de su muerte, algunos de sus aforismos siguen gozando de gran popularidad y ha de reconocerse la enorme influencia que ha desplegado. Fue el inspirador principal de la idea de Razón Vital, de Ortega y Gasset, de las filosofías existencialistas y de la posmodernidad, que predominaron en la segunda mitad del siglo XX y en los comienzos de este siglo.